IL RAPPORTO 100% RINNOVABILI

Le università: SOLO rinnovabili per net-zero. Piano per gli edifici

Secondo 21 docenti e ricercatori di diverse università e centri di ricerca, il potenziale eolico italiano è più che sufficiente per far fronte al forte fabbisogno della decarbonizzazione in modo integrato con una forte crescita del solare a terra. Lo sviluppo del solare richiede l’utilizzo di piccole percentuali del territorio ed è improprio parlare di “consumo di suolo”. Quanto all’efficientamento edilizio, il superbonus viene giudicato come una misura sbilanciata: servono impegni dall’orizzonte multi-decennale, anche per l’allineamento della formazione dei lavoratori e delle capacità produttive ai vari livelli.

IN SINTESI

Il mondo accademico si schiera dalla parte delle rinnovabili. Secondo 21 docenti e ricercatori appartenenti a diversi atenei d’Italia, nonché centri di ricerca quale il Cnr, esponenti del mondo delle imprese, del sindacato e del terzo settore (Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente e WWF Italia), le fonti energetiche rinnovabili – solare, eolica, idrica, biomassa, geotermica – sono amiche del clima, disponibili, sicure e, se ben programmate e pianificate, sono a basso impatto ambientale ed economicamente convenienti. Dunque, bastano queste a ‘compiere’ la transizione verde nel nostro Paese. Il giorno scelto per presentare il corposo documento, allegato a un altro specifico su tutte le criticità del nucleare, non è casuale: l’anniversario di Fukushima. Correva l’anno 2011.

L’obiettivo dell’approfondimento è fornire, con il supporto di una vasta e aggiornata documentazione, un quadro ampio e articolato della transizione energetica che richiede un cambiamento nei vettori energetici con una forte penetrazione dell’energia elettrica e un cambiamento nella struttura degli usi finali. Per promuovere una decarbonizzazione veloce e a basso costo, dicono gli accademici, occorre puntare su un forte sviluppo del solare e dell’eolico, integrati fra loro in modo da utilizzare in sinergia la diversa produzione stagionale. Il potenziale eolico italiano è più che sufficiente per far fronte al forte fabbisogno della decarbonizzazione in modo integrato con una forte crescita del solare a terra. Lo sviluppo del solare richiede l’utilizzo di piccole percentuali del territorio ed è improprio parlare di “consumo di suolo” perché gli impianti fotovoltaici a terra possono essere un’occasione per la biodiversità.

E ancora: la transizione avrà un suo paesaggio rinnovabile del quale l’eolico farà parte, diverso da quello fossile. Occorre tenere ben presente che i paesaggi sono sempre storicamente cambiati e che attualmente non è sostenibile un’estetica del paesaggio che prescinda dalla responsabilità di concorrere alla mitigazione di una crisi climatica dagli esiti devastanti. In più, i processi autorizzativi devono essere rapidi e coerenti con la necessità di accelerare la transizione: la tendenza a estendere aree inidonee per gli impianti eolici e solari va contrastata, fatta eccezione solo per aree di particolare valore naturalistico, culturale, storico e paesistico.

Aree idonee, blocco degli impianti solo per vincoli naturalistici integrali

Proprio su questo punto, si legge nel rapporto, “gli attuali processi autorizzativi dell’eolico e del solare a terra sono irragionevoli perché richiedono a queste tecnologie un grado di perfezionismo ambientale irreale e controproducente. Gli usi energetici del territorio per eolico e solare implicano impatti al più contenuti nonché trasformabili con eco-progettazione in benefici ecosistemici e territoriali . Non si può escludere a priori dall’uso energetico un terreno con vincolo di destinazione agricola, ad esempio perché tale terreno potrebbe essere degradato o contaminato. Non si può nemmeno escludere la compatibilità fra coltivazioni agricole e fotovoltaico, vista l’evoluzione dell’agrivoltaico e del conservoltaico”.

Ecco perché “la sola ragionevole eccezione è rappresentata dai vincoli esistenti sulla conservazione integrale di aree protette. Pertanto, il pasticcio attuale tra governo ed enti locali sulle aree idonee potrebbe essere risolto con una semplice modifica legislativa, che renda libere le amministrazioni locali di dichiarare inidonea un’area per eolico e solare purché quella stessa area sia sottoposta a vincolo di riserva naturalistica integrale”. Ricordano i curatori del report, infatti, che “il concetto di area idonea non era stato introdotto per definire le aree inidonee, ma per indirizzare le rinnovabili lì dove le procedure autorizzative devono essere accelerate. La mancanza di chiarezza del governo e le campagne di disinformazione pro-fossili hanno ribaltato questa corretta impostazione”.

Inoltre, non è possibile parlare di consumo di suolo in relazione a eolico e solare. Occorre parlare, dicono i 21 docenti, di uso del suolo perché la presenza di impianti non ostacola altre attività quale quella agricola.

Come evitare i problemi di disponibilità di eolico e solare

Quanto al problema dell’intermittenza delle rinnovabili, i docenti e ricercatori scrivono che serve semplicemente piena integrazione tra solare ed eolico. Infatti, ciò è “essendo queste due fonti anti-correlate tra le stagioni”. E così si “permette un profilo di generazione medio mensile dimensionabile sulla domanda attesa, riducendo così al minimo l’accumulo stagionale, inerentemente più costoso”. Nello specifico, sull’eolico il rapporto 100% rinnovabili spiega che “le valutazioni dismissive in Italia si basano su stime obsolete perché non considerano i progressi avvenuti negli ultimi due decenni (turbine a bassa potenza specifica, adatte ai regimi di vento medi, ovvero le condizioni più diffuse in Italia)”.

Un piano multi-decennale sugli edifici da efficientare

Sulla riqualificazione ediliza, invece, il rapporto dice che è un’operazione necessaria “sia per ridurre gli sprechi energetici (coibentazione, implementazione di soluzioni bioclimatiche passive, uso di ventilazione e illuminazione naturali, etc.) che per facilitare l’elettrificazione (pompe di calore, etc.)”. E’ sufficiente guardare al cambiamento climatico e il conseguente rischio estivo di ondate di calore e di accentuazione delle isole di calore per capire che questi interventi servono eccome, non perché “ce lo chiede l’Europa dall’alto”. Come si sente ripetere dagli scettici.

Secondo i professori, “la criticità di questo settore è rappresentata dalla natura sbilanciata delle incentivazioni passate (superbonus), che hanno fatto registrare un ciclo di crescita abnorme e conseguente collasso”. Cosa fare? “Il settore delle riqualificazioni energetiche nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie richiede impegni dall’orizzonte multi-decennale, anche per l’allineamento della formazione dei lavoratori e delle capacità produttive ai vari livelli (progettisti, imprenditori edili, produttori di sistemi tecnologici, materiali e componenti). Pertanto, la sostenibilità economica degli incentivi dovrebbe far parte delle premesse di un tale programma, così come i requisiti di equità sociale”.

Cosa non va sul nuovo nucleare

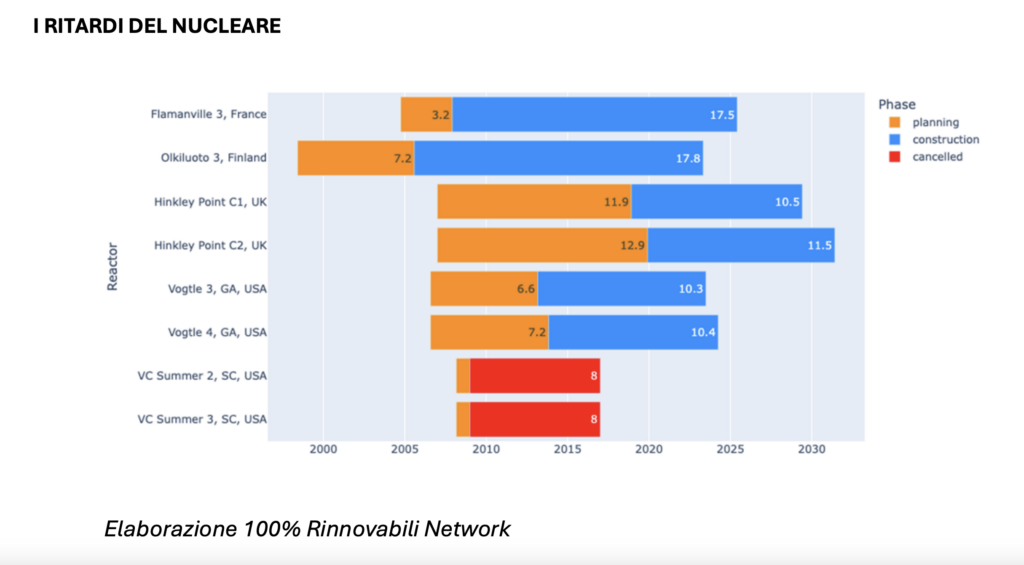

Non va, invece, la spinta proattiva del governo sul nuovo nucleare. Secondo lo studio, sono cinque le ragioni principali a spiegarlo. Anzitutto, il declino di questa tecnologia: dopo il picco, circa il 17% della produzione elettrica mondiale, raggiunto al termine del secolo scorso, è iniziato un trend discendente, che ha portato il contributo del nucleare a calare fino al 9,2% nel 2022. Oggi, poi, questa tecnologia presenta costi molto elevati e tempi di costruzione lunghissimi, come dimostrano le esperienze di Flamanville in Francia, Olkiluoto in Finlandia e Hinkley Point in Gran Bretagna.

Infatti, “come messo in evidenza dall’Aie, il costo di generazione dell’elettricità prodotta dalle centrali nucleari è molto maggiore, parliamo di 3,4 volte quello del solare e 2,8 volte quello dell’eolico, anche se minore di quello delle centrali a carbone e di quello delle centrali a gas per via dei costi sostenuti per le emissioni di CO2. Fonti fossili dalle quali è però necessario uscire per le ragioni note a tutti e legate all’emergenza climatica”.

Sempre sulle centrali, quelle a fissione dell’uranio generano isotopi altamente radioattivi, con tempi di dimezzamento della radioattività che, per il plutonio, arrivano a 24 mila anni. Generando quindi combustibile esaurito, scorie e rifiuti nucleari pericolosi, difficili e costosi da gestire.

Infine, secondo gli accademici, l’Italia non dispone né di uranio né di impianti di arricchimento e produzione del combustibile nucleare che è costoso e andrebbe importato, probabilmente dalla Russia che detiene il 38% della capacità globale di conversione dell’uranio e il 46% della capacità di arricchimento. Insomma, dicono ancora, il Governo Meloni propone un Ddl antistorico e ideologico. Anche perché, si legge nell’appello del network, l’Italia è un Paese densamente popolato, con un diffuso rischio sismico, con vaste aree a rischio di alluvione e frane e visto che, in 14 anni, non si è ancora localizzato un deposito per i rifiuti radioattivi, il programma di costruzione di reattori nucleari è poco credibile.

I numeri e le argomentazioni messe in fila dai docenti e ricercatori universitari parlano chiaro. Come verranno letti dal governo?

Mauro Giansante

Giornalista classe 1996, scrivo soprattutto di temi energetici e ambientali. Il 2030 è oggi, il 2050 domani. Sono dottore in Scienze Politiche a Roma Tre, dove ho discusso una tesi triennale sul MSI negli anni Cinquanta-Sessanta e una tesi magistrale sul land grabbing cinese in Etiopia e Mozambico. Seguo il calcio, le mie prime e più grandi passioni: la Roma, i Beatles e Marco Pantani.

Giornalista classe 1996, scrivo soprattutto di temi energetici e ambientali. Il 2030 è oggi, il 2050 domani. Sono dottore in Scienze Politiche a Roma Tre, dove ho discusso una tesi triennale sul MSI negli anni Cinquanta-Sessanta e una tesi magistrale sul land grabbing cinese in Etiopia e Mozambico. Seguo il calcio, le mie prime e più grandi passioni: la Roma, i Beatles e Marco Pantani.