REF RICERCHE

Idrico, sulle gare ok la riforma Arera ma servono regole chiare e SOLIDE

Secondo il think tank diretto da Donato Berardi, il servizio idrico integrato italiano è atteso da una prova da non fallire per dimostrare che la concorrenza può essere un mezzo per migliorare il servizio, non un fine in sé. Che la regolazione è una leva strategica, non un ostacolo burocratico. Che la collaborazione tra pubblico e privato può generare valore se basata su trasparenza, fiducia e accountability.

IN SINTESI

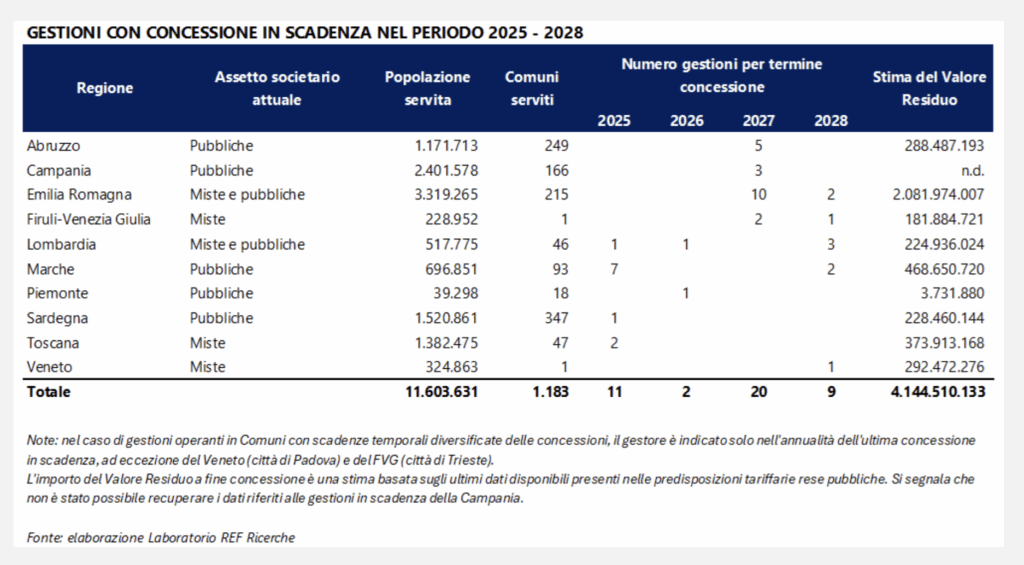

Una prova da non fallire, con effetti da qui ai prossimi decenni. E’ quella a cui è atteso il sistema italiano sul fronte della gestione del servizio idrico integrato. Un settore atteso da quest’anno al 2028 da 42 concessioni da rinnovare, coinvolgendo 1.200 Comuni e oltre 11 milioni di abitanti, per un valore residuo di investimenti non ancora ammortizzati di oltre 4 miliardi. Bene, da un lato c’è la riforma proposta da Arera per migliorare lo svolgimento delle gare, con l’obiettivo di definire criteri omogenei anche con uno schema di bando-tipo. Dall’altro, secondo il think tank Ref, non basta questa riforma: serve una rivoluzione tanto culturale quanto operativa con maggiore competenza, consapevolezza del ruolo, capacità di visione e di presidio delle dinamiche industriali e ambientali.

Cosa prevede la riforma Arera

Per ricordare, la riforma Arera prevede un sistema di valutazione multidimensionale dell’offerta, che bilancia elementi economici e tecnici per garantire una selezione fondata su merito e qualità. Vengono previste due fasi nella gara: la preselezione dei candidati e la successiva valutazione dell’offerta tecnica ed economica. Con un metodo mixato tra criteri oggettivi e analisi qualitativa del contesto. Per quanto riguarda la preselezione, vengono tenuti in conto requisiti tecnici, finanziari e reputazionali, valorizzando l’esperienza pregressa, la compliance regolatoria e i risultati ottenuti in altri territori. Tuttavia, questi aspetti richiamano la necessità di rafforzare le competenze degli Ega al fine di assicurare una piena consapevolezza del processo da governare. Per quanto riguarda la valutzione tecnica, invece, ci sono quattro categorie:

- A – Obiettivi quantitativi di miglioramento della qualità tecnica e contrattuale;

- B – Capacità progettuale ed esecutiva per raggiungere tali obiettivi;

- C – Proposte di innovazione (digitalizzazione, efficienza, sostenibilità);

- D – Indicatori reputazionali.

Le categorie A e B devono pesare almeno il 70% del punteggio tecnico, con un’attenzione particolare ai parametri misurabili. I criteri C e D, sebbene meno determinanti, contribuiscono a valutare la capacità evolutiva e la solidità reputazionale del gestore. Poi ci sono i criteri economici, divisi in tre gruppi:

- A – Parametri tariffari prevedibili e non rinegoziabili (es. costi operativi endogeni);

- B – Vincoli alla crescita tariffaria (poco robusti nel lungo periodo);

- C – Variabili accessorie (costi morosità, sharing di margini, benchmark energetico).

La categoria A è la più rilevante per solidità e misurabilità. Le altre due sono considerate meno incisive e più soggette a shock esterni. Secondo Arera, poi, va utilizzato il metodo Topsis per l’ordinamento delle offerte, ma chiede che pesi e algoritmi siano pubblicati ex ante, per garantire trasparenza e correttezza procedurale. In mancanza di dati affidabili su tariffe e costi, poi, viene previsto un primo periodo quadriennale per generare e completare il set informativo minimo. Secondo l’Autorità, ricorda il paper, è ipotizzabile che possano esserci proposte migliorative da parte dei partecipanti rispetto a tali componenti tariffarie, condizionandone però l’ammissibilità all’assenza di pregiudizio per l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Quanto alle società miste, invece, la riforma prevede un peso ridotto dell’offerta tecnica (fino al 60%), maggiore enfasi sugli elementi reputazionali, e un nuovo criterio economico legato ai conferimenti di capitale. Tuttavia, viene raccomandato che la patrimonializzazione sia posta tra i requisiti di accesso e non tra i criteri di valutazione, per evitare che la competizione si sposti su dimensioni finanziarie non rilevanti per l’utenza.

Ref: andare oltre la riforma gare

Secondo Ref, però, anzitutto la letteratura economica e l’evidenza empirica suggeriscono cautela sul fatto che la gara sia sempre lo strumento più efficiente. Infatti, spiega il paper, in presenza di asset specifici, alti costi di transazione e contratti incompleti – situazioni tipiche del Sii – si aprono spazi per comportamenti opportunistici e rinegoziazioni sfavorevoli. Secondo uno studio citato da Ref, su oltre mille concessioni di servizi pubblici in America Latina tra il 1985 e il 2000 il 41% delle concessioni ha subito rinegoziazioni, nella quasi totalità dei casi dopo gare formali e, nel 75% dei casi, nel settore idrico. Le conseguenze sono state spesso negative: aumenti tariffari (62%), tagli agli investimenti (69%) e spostamenti dei rischi verso l’utenza. Queste dinamiche distorcono il meccanismo competitivo, svuotano di significato gli impegni contrattuali e minano la fiducia nel sistema.

Il paper menziona sei casi studio, allora, che confermano come a contare sia piuttosto la qualità del contesto e dell’informazione affinché le procedure abbiano successo. Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Siracusa, Messina e Imperia sono le città interessate: nelle prime tre, ad esempio, il contesto favorevole e l’affidabilità dei dati hanno favorito una discreta competizione (2-3 partecipanti), ribassi tra il 5% e il 10% sul valore riconosciuto della gestione (VRG) e impegni di investimento consistenti. A Siracusa e Imperia, invece, il focus era sui ribassi nei prezziari e nelle spese tecniche, ma il legame tra questi elementi e il miglioramento del servizio non è stato chiaramente evidenziato. Il caso di Messina, infine, è emblematico secondo Ref: la gara è andata deserta quattro volte, a causa di un unpaid ratio altissimo (33,4%), mancanza di dati tecnici aggiornati e incertezza sulla dote impiantistica. Un fallimento che dimostra quanto sia critico il tema informativo.

Insomma, conclude Ref, agire solo sulle gare non basterà. I casi studio italiani dimostrano che la scarsità di dati e il vantaggio informativo dell’operatore uscente (incumbent) compromettono la contendibilità e l’efficacia della gara. La regolazione deve intervenire per riequilibrare il rapporto di forza tra le parti, garantendo trasparenza e accesso simmetrico alle informazioni. Ecco perché servirà definire un quadro regolatorio solido, contratti chiari e promuovere capacità istituzionali efficaci nella regia del settore. La revisione della convenzione tipo, inoltre, si impone come elemento essenziale per prevenire derive opportunistiche, garantire il rispetto degli impegni assunti e costruire relazioni contrattuali trasparenti e adattive. La prova a cui è attesa l’Italia sul settore idrico non è né rinviabile né fallibile. Occorre puntare sulla buona concorrenza, sulla giusta regolazione e sulla leale collaborazione tra pubblico e privato.