DISSESTO IDROGEOLOGICO

Frane e alluvioni: dal 2021 coinvolto il 15% in più del territorio, Emilia-Romagna e Toscana le più a rischio. La sfida di coinvolgere i cittadini per conoscere

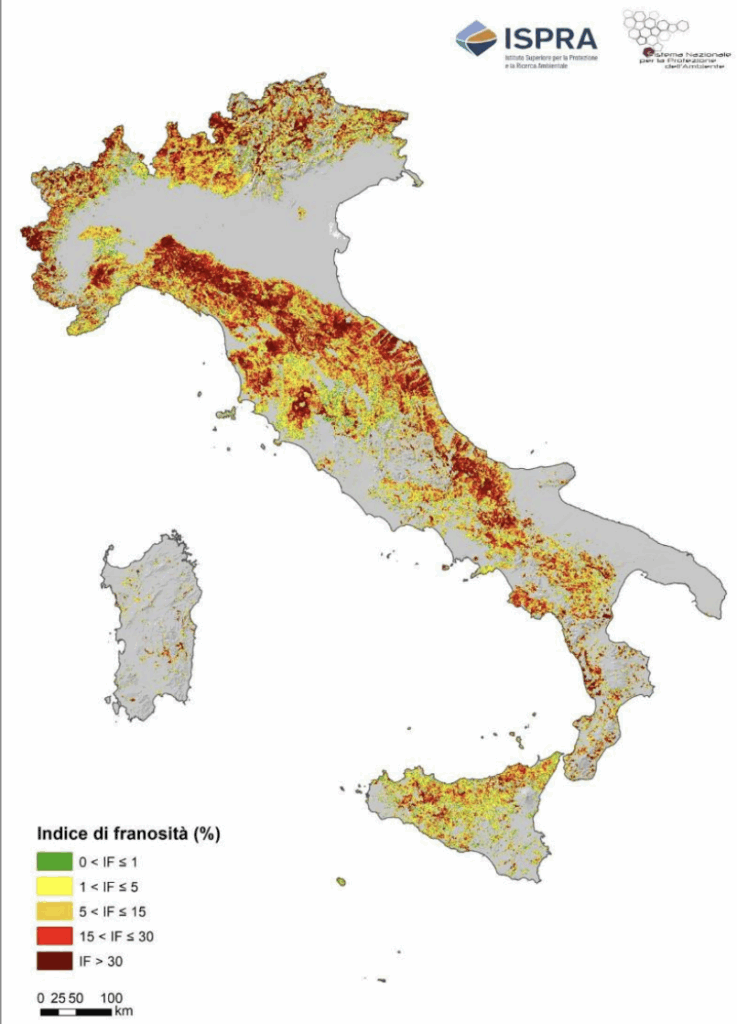

La situazione sta letteralmente sprofondando. E la situazione si chiama Italia. I numeri del nuovo rapporto sul dissesto idrogeologico di Ispra parlano chiaro: negli ultimi quattro anni, la superficie dello Stivale a rischio frane è aumentata del 15% passando dai 55.400 km² del 2021 ai 69.500 km² del 2024, pari al 23% del territorio nazionale. E nella top 3 delle Regioni con popolazione più a rischio ci sono Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, seguite da Campania, Lombardia e Liguria. Attualmente, i dati peggiori li registrano, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano (+ 61,2%), la Toscana (+ 52,8%), la Sardegna (+ 29,4%) e la Sicilia (+20,2%). In termini di Comuni, nel 2024 il 94,5% è risultato a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe. Insomma, numeri che fotografano un’emergenza fortemente legata ad eventi atmosferici sempre più intensi ma sempre meno straordinari (dunque, frequenti).

Andando nel dettaglio dei vari fenomeni, Ispra ha censito oltre 636mila frane che fanno dell’Italia tra i più esposti in Europa. Circa il 28% di questi episodi è caratterizzato da una dinamica estremamente rapida e da un elevato potenziale distruttivo, con conseguenze spesso drammatiche, inclusa la perdita di vite umane. In termini di popolazione, sono 5,7 milioni gli abitanti a rischio, di cui 1,28 milioni residenti in aree a maggiore pericolosità (P3 e P4), pari al 2,2% della popolazione totale. Oltre 582mila famiglie, 742.000 edifici, quasi 75.000 unità locali di impresa e 14.000 beni culturali sono esposti a rischio nelle aree a maggiore pericolosità da frana. Sulle alluvioni, in attesa della mappatura completa e aggiornata del prossimo anno, il rapporto evidenzia come nel Nord il 2024 è risultato essere il secondo anno più piovoso della serie storica. Meglio va sul fronte dell’erosione delle spiagge: oltre 1.890 km di spiagge hanno subito cambiamenti significativi tra il 2006 e il 2020, con alterazioni dell’assetto della linea di riva superiori a 5 m, pari a circa il 23% dell’intera costa italiana, ovvero al 56% delle sole spiagge, con 965 km che risultano in avanzamento e 934 km in erosione. Dunque, secondo Ispra, c’è un’inversione di rotta ed una prevalenza della lunghezza dei tratti di costa in avanzamento su quelli in erosione di circa 30 km. Infine, le valanghe. La superficie potenzialmente soggetta a fenomeni valanghivi è di 9.283 km², pari al 13,8% del territorio montano sopra gli 800 metri di quota.

Come uscirne? A livello governativo, ieri la viceministra dell’ambiente Vannia Gava ha detto che “a ripartizione dei fondi contro il dissesto idrogeologico deve seguire criteri tecnici, con priorità ai territori più a rischio, non logiche politiche”. Sottolineando poi che l’esecutivo ha stanziato oltre 1,5 miliardi di euro nel triennio per la messa in sicurezza del territorio, e sta negoziando altri 350 milioni con le Regioni, cui si aggiungeranno 250 milioni di fondi Fsc. “Serve una visione condivisa e strumenti operativi efficienti – ha aggiunto –. Abbiamo potenziato la piattaforma Rendis e rafforzato le Autorità di bacino, destinando oltre 20 milioni di euro al loro funzionamento”. Infine, ha ribadito l’importanza della comunicazione con i cittadini: “La lotta al dissesto è anche culturale. Serve superare la sindrome Nimby e costruire consenso attorno agli interventi”.

In termini tecnici e tecnologici, va registrato che avanza il monitoraggio per il contrasto al dissesto anche grazie al ricorso all’intelligenza artificiale. Nell’ultimo quarto di secolo sono stati censiti quasi 26mila interventi per 19,2 miliardi.

Ma la sfida è anche informativa, comunicativa e quindi culturale. “Una conoscenza approfondita dei fenomeni di dissesto è la base imprescindibile per efficaci politiche di prevenzione e mitigazione del rischio, ma lo sono anche la comunicazione e la diffusione delle informazioni – ha dichiarato il Presidente Ispra Stefano Laporta – il dissesto idrogeologico non è soltanto una questione tecnica o strutturale, ma riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, la sicurezza dei luoghi in cui viviamo e la prospettiva di un territorio resiliente. Fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini; il loro contributo è prezioso su più fronti, dalla raccolta di segnalazioni puntuali sul territorio, al supporto nella diffusione delle informazioni e alla partecipazione ai piani di emergenza locali”.