RAPPORTO SUD UTILITALIA-SVIMEZ

Utility, surplus FERMO al 52% contro il 61% di media nazionale

Corrono le imprese del settore estrattivo e manifatturiero, la transizione energetica al 2030 passerà per il 61% dal Sud in termini di capacità fotovoltaica addizionale (53,6 Gw). Sui rifiuti, il gap impiantistico rimane importante per un fabbisogno nazionale stimato da Utilitalia di 2,5 mln di tonnellate. Siccità, la media di investimenti pro capite è di soli 11 euro contro una media nazionale di 70 euro

IN SINTESI

Un po’ come quando a scuola gli insegnanti spiegano ai genitori che il loro figlio è bravo ma non si applica, allo stesso modo il Rapporto Sud stilato da Utilitalia e Svimez mostra che il Mezzogiorno italiano ha forti potenzialità industriali ma paga un contesto frammentato che lo pone al di sotto delle medie nazionali.

Le utility al Sud

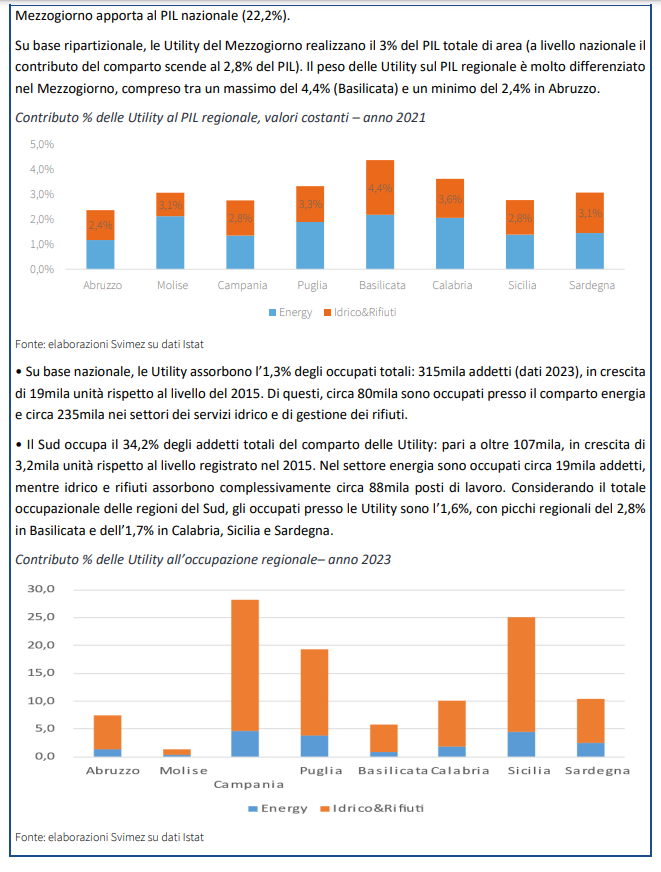

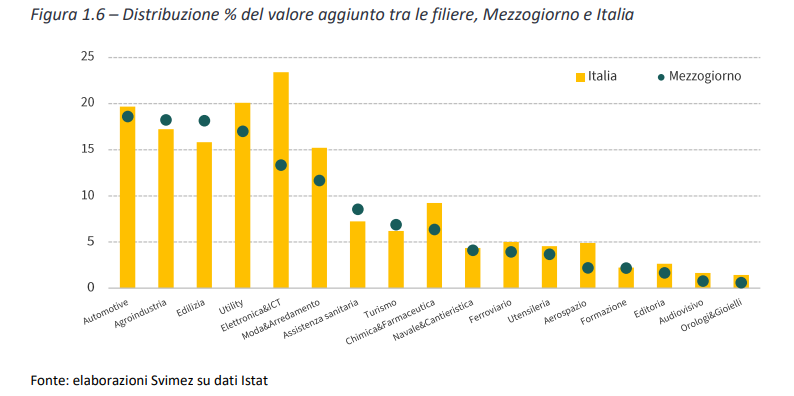

Oggetto del rapporto – giunto alla quarta edizione – sono le utility che nei settori acqua, energia e ambiente valgono (considerando l’intera filiera) ben il 4,7% del Pil del Sud (16,1 mld, pari a più del 17% del surplus del settore privato extragricolo del Sud). Il loro valore del 2023 ammonta a 11,5 miliardi di euro, pari a circa il 24% del valore aggiunto realizzato dall’intero comparto italiano (47,7 mld nel 2023). Considerando il contributo offerto dalle imprese che operano sull’intera filiera delle utility, invece, si sale a circa 16,1 miliardi, pari al 4,7% del Pil del Mezzogiorno.

In termini di imprese, al Sud ci sono il 27,8% delle utility: 20.100 su un totale di 72.300. “Distinguendo tra filiere dell’energia, economia circolare e gestione dei rifiuti e servizio idrico – si legge – emerge una concentrazione superiore al 40% di imprese che operano nei settori connessi al comparto energetico, con un picco del 52% in Calabria. In Molise, al contrario, risulta particolarmente rilevante la presenza di imprese attive nella filiera dell’idrico che ammontano al 51,9% del totale. Complessivamente, in tutte le regioni del Mezzogiorno, i segmenti legati all’economia circolare e alla gestione dei rifiuti assorbono una quota di imprese compresa tra il 20 e il 30%, con l’eccezione della Campania dove la percentuale sale al 34%”.

Numeri positivi che si mettono in contrasto, però, con le medie nazionali. Se, infatti, la vocazione industriale delle utility è evidente dal surplus che realizzano soltanto le imprese estrattive e manifatturiere, 52%, la percentuale di tutto il Paese è del 61%. Ancora parecchio lontana.

Le criticità sottolineate dal rapporto sono tante ma allo stesso tempo sono già attivi alcuni strumenti per ridurle. Come il Contratto di Rete siglato a luglio da nove utilities che ha costituito la Rete Sud, l’iniziativa attraverso la quale le imprese associate a Utilitalia hanno deciso di fare squadra per migliorare i servizi offerti ai cittadini ed affrontare congiuntamente le principali sfide operative, finanziarie e regolatorie del momento. “Con questa iniziativa – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – la Federazione ha voluto fornire un contributo concreto per un maggiore sviluppo dei servizi pubblici al Sud, che soffrono una eccessiva frammentazione e una ancora troppo diffusa presenza di gestioni in economia. Fare rete tra i gestori è un passo importante per rafforzare il sistema delle imprese dei servizi pubblici secondo una logica industriale, un percorso obbligato per migliorare i servizi forniti ai cittadini e per generare impatti positivi sull’occupazione e sull’indotto locale”.

Secondo Luca Bianchi dg di Svimez, “le utility assumono un ruolo decisivo nel supportare i segnali di ripresa dell’economia meridionale, favorendo la trasformazione strutturale che i sistemi economici territoriali dovranno avviare per contrastare e vincere le sfide legate al cambiamento climatico e ai nuovi equilibri economici globali. Il rapporto fa emergere il ruolo effettivo e potenziale del settore delle utility nell’attivare e qualificare le connessioni economiche locali, attirare investimenti e migliorare i servizi per cittadini e imprese, in un’ottica evolutiva per cui è necessario partire dalle vocazioni produttive territoriali per sostenere i processi di sviluppo, ammodernamento e diversificazione”.

Il fattore rinnovabili

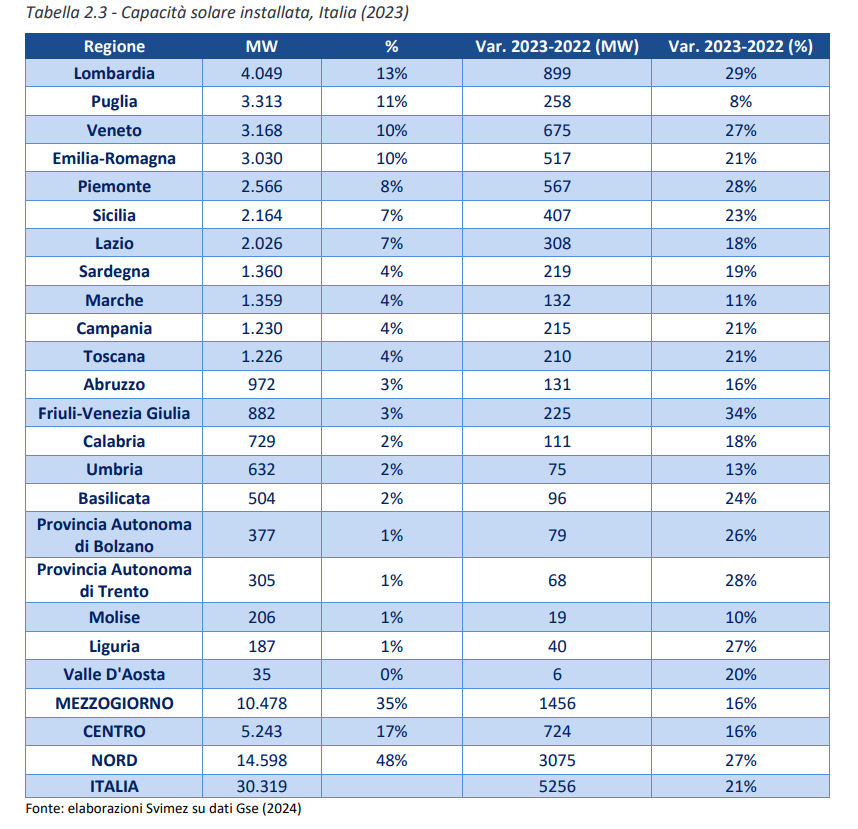

Il potenziale del Sud, come si diceva in apertura, è alto. Basti guardare alle rinnovabili. Sul fotovoltaico, il Mezzogiorno contribuisce per il 35% della capacità totale installata. Inoltre, segnala il report, per raggiungere i target del Fit for 55 la capacità fotovoltaica addizionale (53,6 Gw) prevista entro il 2030 si concentrerà per il 61% (60,6%) proprio nel Mezzogiorno.

Nel 2023, si legge dal rapporto, la Sicilia ha fatto registrare il maggior incremento in termini assoluti pari a +407 Mw (+23%). Molto bene anche Basilicata (+24%), Campania (+21%) e Sardegna (+19%), mentre la Puglia rimane la regione con maggiore capacità solare installata (3,3 Gw), seconda solo alla Lombardia a livello nazionale. I target regionali al 2030 sono invece: 12,7 Gw in Puglia, Basilicata e Molise, di 7,6 Gw in Sicilia, di circa 6 Gw in Campania e Abruzzo, di 5,2 Gw in Sardegna e di 1 Gw in Calabria.

I gap della gestione dei rifiuti

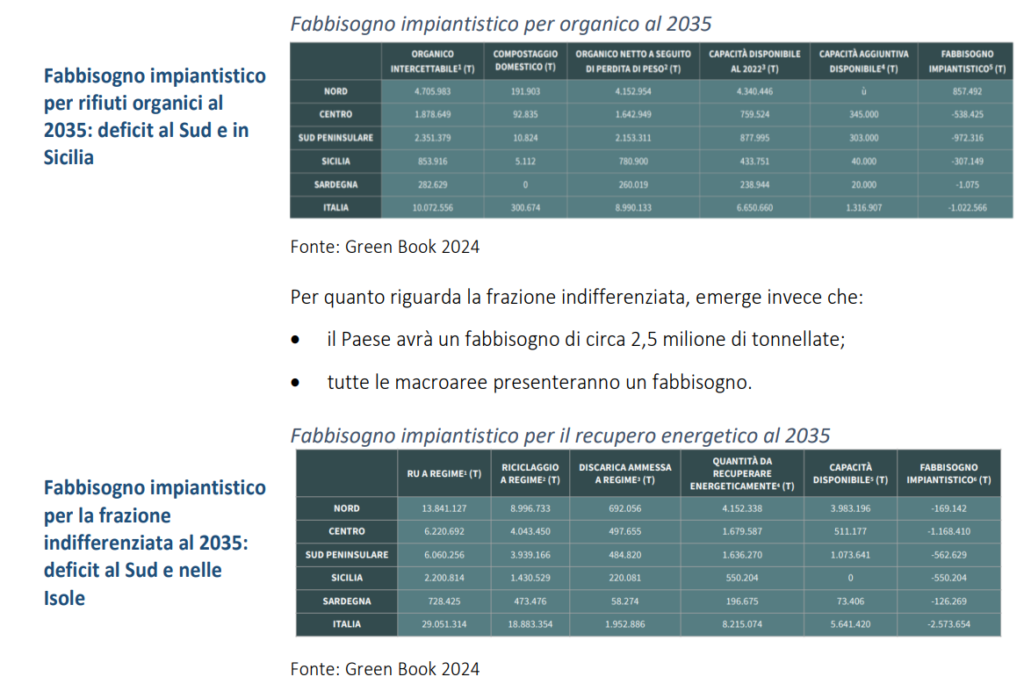

In tema di rifiuti, invece, il Sud Italia sconta ancora un importante gap dal punto di vista impiantistico, per cui è difficile chiudere il ciclo ed evitare l’export verso altre regioni o l’estero nonché il conferimento in discarica. Per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, per centrare i target europei al 2035 sull’economia circolare, il fabbisogno impiantistico a livello nazionale e principalmente concentrato nelle regioni centro-meridionali è stimato da Utilitalia in 2,5 milioni di tonnellate.

Quelli più critici, si legge, sono quelli di trattamento della frazione organica (biodigestori) e dei rifiuti non riciclabili (termovalorizzatori). Va meglio sui rifiuti organici, grazie ai numerosi impianti recentemente attivati o in costruzione, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr. Ciò che ancora manca, però, secondo Utilitalia e Svimez è l’implementazione di strategie regionali e locali coordinate con quelle nazionali. Lo sviluppo e il monitoraggio dell’applicazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore andrebbero estesi anche ad altri flussi di rifiuti, spiega il rapporto. Servono, allora, meccanismi strutturali come i Certificati di Efficienza Economica Circolare insieme a una chiara e incisiva normativa sul fine vita dei rifiuti.

I deficit delle infrastrutture idriche

Infine, ma non certo per minore importanza, c’è il capitolo della gestione dell’acqua. La siccità è un problema ciclico e sta colpendo il Sud e la Sicilia dallo scorso anno, mettendo in risalto le vulnerabilità del sistema infrastrutturale idrico. Ciò che occorrerebbe, secondo Utilitalia e Svimez, è uscire anzitutto dalla logica d’emergenza. Sono ancora troppe – secondo il Rapporto Sud – le gestioni in capo agli enti locali (pari all’80%) nelle regioni del Sud Italia che, con una bassissima capacità di investimento (appena 11 euro per abitante nel 2022, contro una media nazionale di 70 euro), non consentono una rapida attuazione degli interventi necessari.

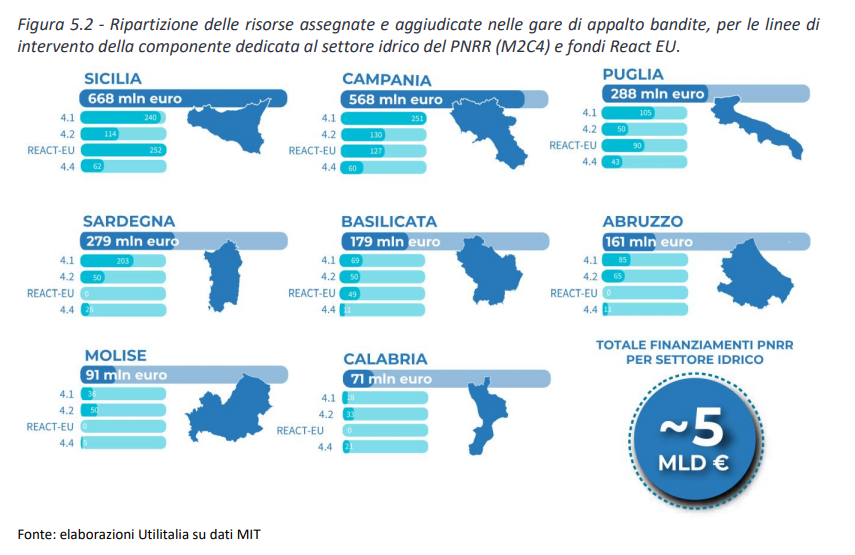

Solo negli ultimi quattro decenni sono state almeno tre le importanti crisi idriche, la terza è quella in corso. Investire di più, dunque, significherebbe migliorare la gestione idrica anche attraverso il controllo degli enti di governo d’ambito. Dal Pnrr, sono previsti 3.823 progetti per la “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” da 6,3 miliardi di euro e la maggioranza riguardano il Sud Italia. Per quelli di economia circolare, considerando tutte le linee, sono attive 314 proposte progettuali da 4,1 miliardi di euro e 117 (37% del totale) riguardano il Mezzogiorno (valore: 863 milioni). Per il settore idrico, infine, su una dotazione di 6 miliardi di euro, 2 mld riguardano l’ammodernamento delle infrastrutture primarie e metà delle risorse è andato al Sud.

Investire di più impatterebbe positivamente sulla disponibilità idrica, andando a ridurre le perdite; consentirebbe di fare più manutenzione degli invasi, puntando sulla differenziazione degli approvvigionamenti e sulla realizzazione di nuovi impianti di dissalazione. Nonché sulla depurazione e il riuso delle acque reflue (il 73% delle procedure d’infrazione per comuni sopra i 2mila abitanti è al Sud). Semplice? No. Immediato? Nemmeno. Ma questi sono i passaggi da rispettare se l’obiettivo è ridurre i gap col resto del Paese.