LA CRISI ITALIANA ED EUROPEA

Ref: la SOLUZIONE alla siccità passa dal riuso potabile delle acque reflue

Gli effetti del cambiamento climatico e l’aumento della domanda sono alla base della poca disponibilità della risorsa idrica. Nelle ultime cinque decadi, a fronte di un evidente aumento di fabbisogno, abbiamo assistito a una diminuzione del 24% delle risorse idriche rinnovabili disponibili a livello pro capite. Nel nostro Paese, dal 2000 ad oggi si sono registrati almeno quattro eventi di carenza di piogge. Il paper del think tank guidato da Donato Berardi

IN SINTESI

Più valore alle acque reflue. La soluzione alla siccità che colpisce costantemente e sempre di più l’Italia (e l’Europa) passa anche dal loro riuso. A dirlo, in un nuovo paper, è il think tank Ref Ricerche, guidato da Donato Berardi. L’obiettivo è chiaro, la strada per centrarlo è tortuosa ma nel mezzo ci sono già diverse certezze tecnologiche in giro per il mondo mentre la barriera più alta da superare è, come spesso accade, culturale.

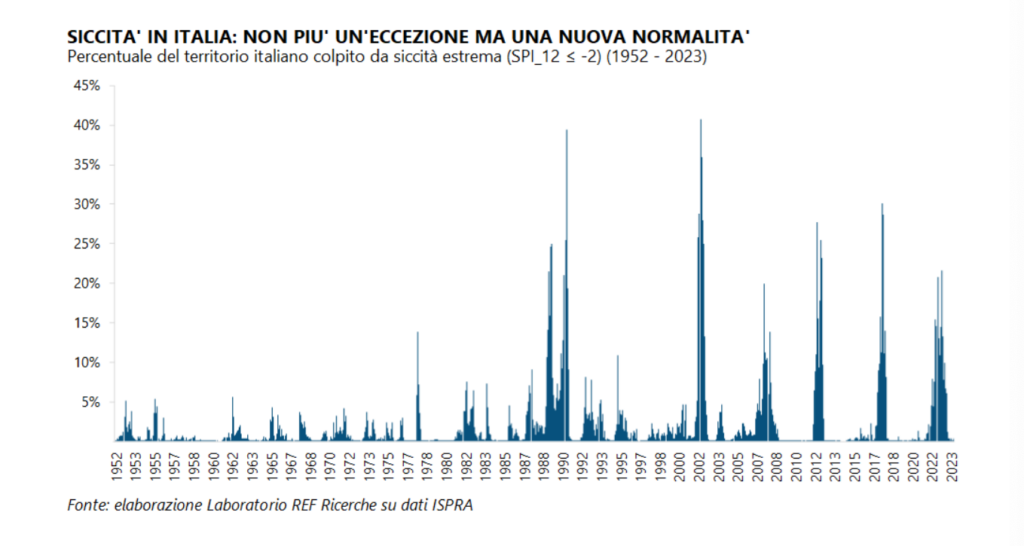

Andando a sviscerare il problema, Ref spiega che il trend siccitoso è in atto da cinquant’anni in Italia e in Europa. Nel Vecchio Continente, in queste decadi il fabbisogno idrico è andato crescendo a fronte di una conseguente diminuzione pro capite, pari al 24%, delle risorse di acque rinnovabili. Le cause di questa situazione sono il cambiamento climatico (e i suoi effetti: un generalizzato aumento delle temperature e una sempre più evidente alterazione dei modelli meteorologici) e la domanda crescente di acqua. Su entrambe, dice Ref, l’Italia “è una delle aree del continente in cui questi effetti sono più evidenti, essendo sottoposta a rischi maggiori in termini di eventi siccitosi, frequenza delle ondate di calore e cambio del regime delle precipitazioni: meno frequenti, più abbondanti e concentrate nello spazio”. Se guardiamo solo agli ultimi vent’anni, la siccità ha interessato il 120% del territorio nazionale rispetto a quanto avveniva nei cinquant’anni addietro. E dal 2000 ad oggi sono stati almeno quattro gli eventi siccitosi: 2002, 2012, 2017 e 2022. Tre su quattro nell’ultima decade. Una nuova normalità, la chiama Ref, quella che riguarda l’Italia.

Serve, allora, convergere sul riuso idrico delle acque reflue. Ad oggi, infatti, quest’operazione di recupero riguarda gli utilizzi non potabili: agricoltura, industria, ricarica di acque sotterranee o superficiali. Ovviamente, precisa la ricerca, “la fattibilità del riuso idrico deve evidentemente poggiare sulla presenza di un sistema depurativo adeguato ad affinare le acque reflue sottoposte a trattamento e di infrastrutture a valle per la distribuzione della risorsa ai soggetti beneficiari”.

Gli ostacoli economici

Spesso però le possibilità di riutilizzo sono limitate dai costi delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell’acqua recuperata verso i punti di utilizzo (ovvero, tipicamente, dalla distanza dall’impianto di trattamento)”. C’è l’ostacolo del prezzo, poi. Cioè la mancanza di un divario negativo tra acqua riutilizzabile e prelevata perché nel settore agricolo (che è il primo utilizzatore) si sostiene un costo “trascurabile” per l’approvvigionamento. In terzo luogo, c’è bisogno di incentivi finanziari a copertura dei costi e a sostegno del riuso.

Ancora sui costi, scrive Ref, “devono essere confrontati con il costo di forniture alternative, piuttosto che con il costo unitario attuale dell’approvvigionamento idrico esistente. Affinché il riutilizzo sia economicamente sostenibile per il gestore idrico, i maggiori ricavi (o i risparmi sui costi) dovrebbero essere simili o superiori ai costi aggiuntivi delle tecnologie di riutilizzo10 e ai costi di monitoraggio, considerando anche le politiche di sostegno (ad es. sussidi), o i possibili ricavi generati da una domanda non soddisfatta in situazioni di scarsità”.

E, di nuovo, a proposito di infrastrutture “permangono ancora alcune questioni dovute alla atavica diffidenza nei confronti dell’acqua di riuso. Tra queste la necessità di trattamenti appropriati ai fini della restituzione dell’acqua ai suoi diversi possibili utilizzi, l’efficacia della rimozione dei microinquinanti, i controlli e i monitoraggi per garantire una continua gestione dei rischi per la salute umana, animale e ambientale”.

Gli ostacoli normativi

Anche in termini normativi, sia in Italia che in Europa, manca qualcosa. Manca, cioè, un regolamento quadro per il riuso potabile delle acque, promuovendone anche gli sviluppi in caso di condizioni ambientali e di contesto che ne “sanciscano” l’ottimalità.

Ad oggi, infatti, nel nostro Paese c’è una normativa nazionale (Dm 185/2003) sul recupero a scopo irriguo , civile e industriale delle acque. In Europa, invece, il Regolamento 2020/741, entrato in vigore il 26 giugno 2023, fornisce i requisiti minimi per il riuso a scopo irriguo in agricoltura, mentre per le altre possibili destinazioni (ambientale, industriale e civile) ha delegato ai singoli Stati membri il compito di stabilire le condizioni per garantirne la sicurezza.

Le soluzioni tecnologiche

Le soluzioni già esistono, dicevamo, sotto il profilo tecnologico. Basta guardare con occhi internazionali. Ricorda Ref che l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) individua tre tipi di riuso potabile dell’acqua: indiretto, diretto e non pianificato. Il primo si riferisce all’immissione pianificata di acque reflue trattate in corpi idrici utilizzati come fonti di approvvigionamento di acqua potabile: fiumi, laghi, bacini e falde. Il secondo, invece, attiene all’immissione di acque reflue depurate e trattate (con o senza passaggio in aree di stoccaggio) direttamente nel sistema di fornitura di acqua potabile per usi civili. Infine, il riuso non pianificato si riferisce alla produzione di acqua potabile da fonti idriche che ricevono scarichi di acque reflue. Molto comune nei sistemi fluviali che servono tanti centri urbani.

Guardando il tutto a livello tecnologico, un caso studio citato da Ref Ricerche è quello della Namibia. Qui, infatti, c’è l’impianto di recupero di Goreangab, costruito a fine anni Sessanta e che a differenza di quanto avveniva inizialmente adesso opera con attività di controllo della fonte, trattamenti, monitoraggi, barriere operative e ricerca continua da parte di enti indipendenti su virologia, tossicità, mutagenicità, prodotti farmaceutici ecc. Tra i casi di riuso indiretto, invece, viene citato il caso di Singapore con l’impianto NeWater. Costruito nel 2003, opera con la tecnica multi-barriera utilizzando serbatoi di equalizzazione, unità di pre-trattamento, di osmosi inversa, disinfezione Uv, re-mineralizzazione e ritenzione dell’acqua.

Il tema culturale-comunicativo

Insomma, gli strumenti ci sono. Manca, invece, una vera accettazione sociale della possibilità di riusare a scopo potabile le acque reflue. Tra le barriere c’è anzitutto quella legata alla salute, “con timori legati alla presenza di contaminanti e patogeni nell’acqua trattata. La percezione del rischio per la salute umana emerge come uno dei fattori più rilevanti nelle decisioni di accettazione del riuso idrico”. Ciò, rileva il think tank, “nonostante le evidenze scientifiche dimostrino che, con trattamenti di potabilizzazione appropriata, i rischi per la salute pubblica sono trascurabili, le preoccupazioni persistono”.

C’è poi il fattore “disgusto”, legata al pensiero di dover bere acqua riusata e proveniente da scarichi o rifiuti umani. “Una barriera psicologica ancora più insormontabile” che si riscontra in persone con livelli di istruzione inferiore, registra Ref, malgrado a livello tecnologico venga eliminata ogni traccia di contaminazione. Al contrario, più conoscenza e più familiarità con la tecnologia riduce l’atteggiamento respingente verso il riuso.

Cosa fare? Comunicare, comunicare, comunicare. Ma nel senso di informare, non di propagandare. E poi coinvolgere le comunità locali, attivare le istituzioni. Servono, infatti, regolamentazioni chiare e rigide e una volontà politica netta e trasparente. La ricetta è composita ma risolutiva.