UE, LO STATO DELL'AMBIENTE

L’Italia migliora la gestione delle risorse idriche ma le rinnovabili e il consumo di suolo rimangono due criticità

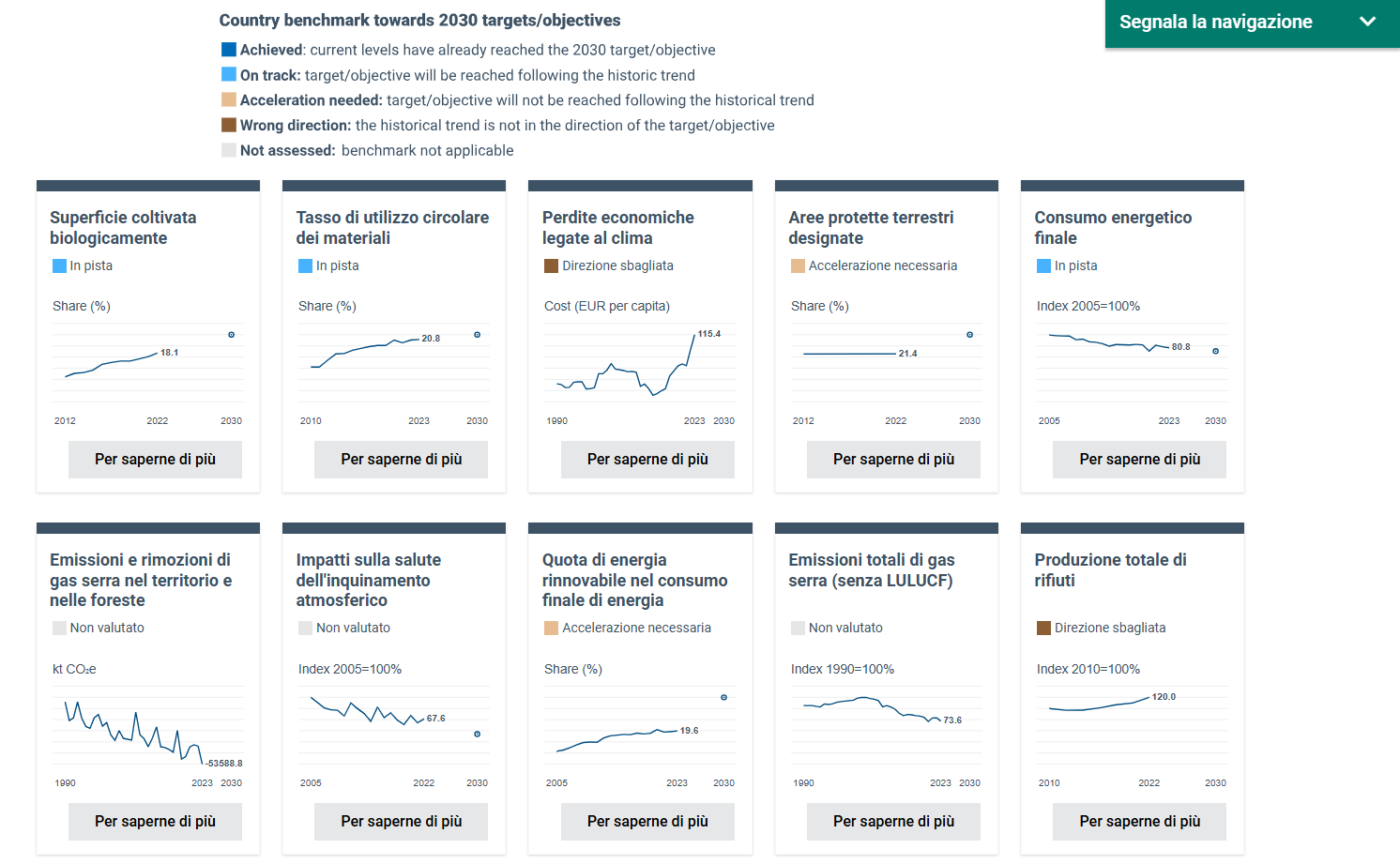

Le emissioni di gas serra sono in calo dal 1995 ma settori come il civile (edifici), i trasporti, i rifiuti, le piccole industrie e l’agricoltura probabilmente non raggiungeranno il target del 43,7% di riduzione di inquinamento al 2030, fermandosi al 41%. Ulteriori sfide sono legate alla qualità dell’aria e al rapporto tra perdite economiche ed eventi climatici estremi. Bene, invece, l’espansione dell’agricoltura biologica in linea con il piano strategico nazionale per la politica agricola comune e la strategia “dal produttore al consumatore”.

La transizione verde italiana ha ancora bisogno di tanti aggiustamenti. A rilevarlo è il nuovo rapporto europeo sullo stato dell’ambiente, dove la panoramica per il nostro Paese è ancora troppo in chiaroscuro. Da un lato, infatti, si registrano miglioramenti soprattutto per l’espansione dell’agricoltura biologica e la gestione delle risorse idriche. Dall’altro, il consumo di suolo, le rinnovabili e le perdite economiche dai cambiamenti climatici rimangono sfide ancora lontane da un esito positivo.

Entrando nel dettaglio del quadro italiano, tra il 2016 e il 2021 il numero di corpi idrici in buono stato chimico è aumentato, mentre il numero di corpi idrici non classificati è diminuito rispetto ai livelli del 2010-2015. Tuttavia, la biodiversità acquatica continua a essere minacciata dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Migliora anche il tasso di circolarità dei materiali: è cresciuto di circa 15 punti percentuali tra il 2004 e il 2023 e di 9 punti percentuali tra il 2010 e il 2023. Ancora: l’Italia ha una delle quote più elevate di superficie agricola biologica. Nel 2020, la quota di superficie agricola biologica nell’UE-27 rappresentava il 9,1% della superficie agricola utilizzata (SAU) totale. A fine 2023, la superficie coltivata a biologico in Italia ammontava a quasi 2,46 milioni di ettari, con una crescita del 120% rispetto all’anno di riferimento 2010 e del 4,5% rispetto all’anno precedente. La quota di superficie certificata biologica sulla SAU totale ammontava al 19,8% . Inoltre, negli ultimi 33 anni, la superficie coltivata a biologico è aumentata, sia in termini di operatori che di superficie coltivata.

Venendo, invece, alle note più dolenti: sulle rinnovabili serve una grossa accelerazione. Detto che il target 2030 è ormai sempre meno probabile da raggiungere, la quota Fer è più che raddoppiata tra il 2005 e il 2023, permettendo di superare nel 2020 la quota del 17% al 20,4%. Ma per arrivare al 39,4% fissato dal Pniec, contro il 38,7% fissato dalla Direttiva sulle energie rinnovabili, serve un’accelerata da 2,7% all’anno contro il trend di 0,7% sostenuto annualmente dal 2005 ad oggi. Ciò significa che il tasso di crescita dovrebbe essere quattro volte superiore a quello registrato in passato. Anche sul consumo di suolo occorre fare di più: secondo il rapporto, dal 2006 oltre 120mila ettari sono stati impermeabilizzati, il 40% dei quali concentrato nelle regioni settentrionali, esercitando una pressione significativa sugli ecosistemi. E riguardo le aree protette, queste sono aumentate dal 1991 stabilizzandosi però già nel 2011. Per raggiungere l’obiettivo del 30% entro il 2030, bisogna colmare un divario di circa l’8% nella superficie terrestre nazionale (circa 2,5 milioni di ettari). Con l’arrivo del nuovo elenco la quota dovrebbe salire al 22%, includendo le aree già designate dalle Regioni. Tra le azioni da mettere in campo, secondo il rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, vanno integrate altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio , come zone cuscinetto di aree protette o reti ecologiche che siano governate e gestite al fine di raggiungere obiettivi di conservazione della biodiversità in situ.

Quanto alle emissioni di gas serra, in Italia sono diminuite del 20% dal 1995. Ma proiettandoci al 2030, i settori Est tra cui edilizia e trasporti probabilmente resteranno ancora troppo inquinanti diminuendo le emissioni solo del 41% sul 2005 anziché del 43,7% come fissato dal target europeo. Anche la qualità dell’aria rimane una sfida: i decessi prematuri attribuibili al PM2,5 sono diminuiti del 32%, ma il tasso deve diminuire ulteriormente per allinearsi al piano Ue per l’inquinamento zero. Infine, ci sono le perdite economiche legate ai cambiamenti climatici. Dal 1990 al 2023, gli eventi estremi legati al clima hanno causato perdite economiche per 1,2 miliardi di euro. E dal 2016 la tendenza induce a pensare che sarà impossibile ridurre al minimo questi numeri.

Guardando al resto dell’Unione, il rapporto Eea ricorda che l’Europa è il continente maggiormente soggetto al riscaldamento climatico. Ecco perché, si legge, la strada del Green Deal va proseguita per decarbonizzare la produzione e imporre un sistema sempre più circolare. La panoramica vede il bollino verde, cioè con l’etichetta “sulla buona strada per gli obiettivi 2030”, soltanto sui capitoli emissioni e sostanze che riducono lo strato di ozono. Per il resto, dal suolo alla mobilità passando per i rifiuti i Paesi sono ancora indietro rispetto ai target. Agire oggi per modificare il nostro rapporto con l’ambiente e le risorse naturali eviterà di compromettere tanto lo stile di vita nostro quanto, soprattutto, quello delle generazioni future.