VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO: NON SI RIPETE LA VIA

La linea Adriatica Snam (2,5 miliardi) supera l’ultimo ostacolo, il Pnrr spinge la fase 1. Porterà 24 milioni di mc di GAS aggiuntivi al giorno

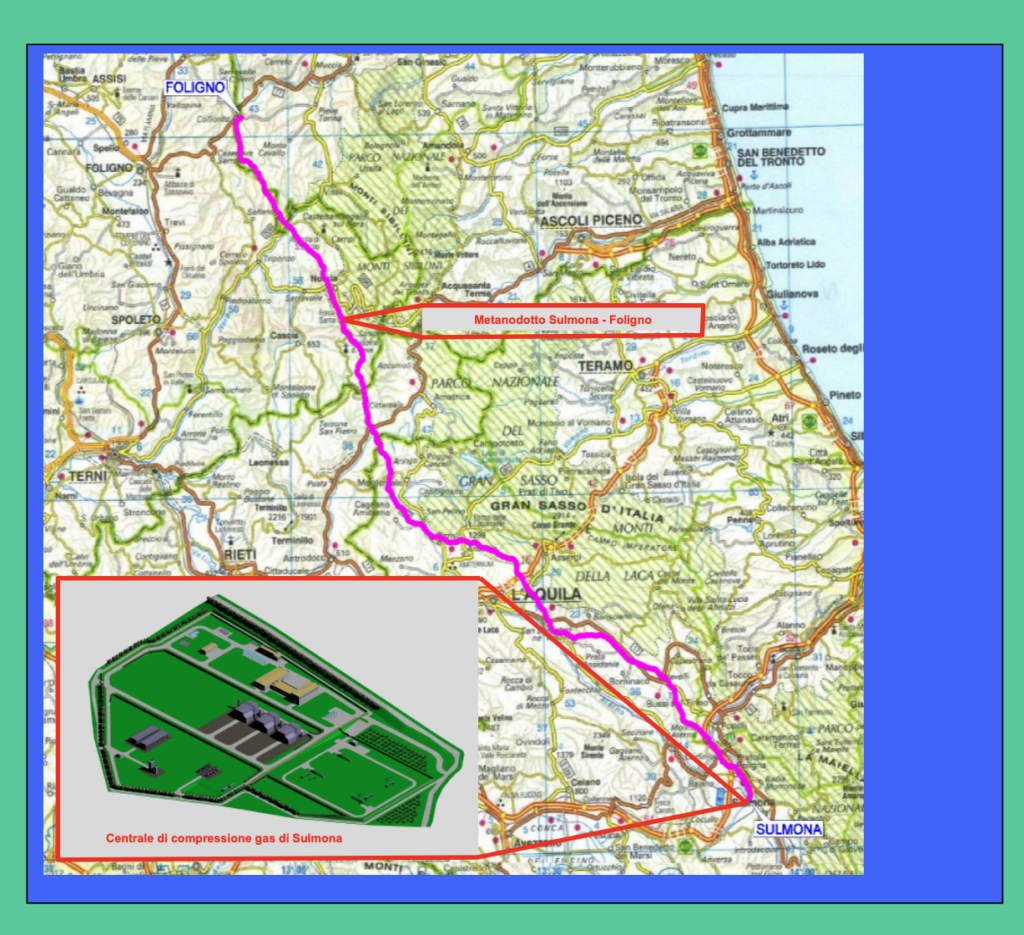

Il tratto Sulmona-Foligno si aggiunge ai due già realizzati su cinque totali, quelli di Massafra-Biccari e Biccari-Campochiaro. Autorizzati anche Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio

IN SINTESI

Era il tassello mancante, adesso è stato inserito. Il no del Consiglio di Stato al ricorso presentato dal comune di Sulmona (L’Aquila) al Mase contro Snam rappresenta un via libera definitivo per il tratto Sulmona-Foligno della linea Adriatica, l’infrastruttura da 2,5 miliardi e quasi 700km totali che incrementerà la capacità di trasporto del gas in Italia di ben 24 miliardi di metri cubi dopo il 2027.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

La sentenza risale al 18 luglio ed è stata pubblicata pochi giorni fa: la Sezione Quarta del CdS ha condannato il comune abruzzese a pagare 8mila euro a Snam. Uno dei principali punti, se non il più importante, riguarda l’inapplicabilità del vincolo di rinnovo quinquennale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, visto che l’istruttoria è precedente al Decreto legislativo 152 del 2006. Tale inapplicabilità era stata già rilevata dal Tar del Lazio, sei anni fa. “Decidendo su questa censura, il T.a.r. ha accertato che il termine quinquennale di cui all’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006, non si applica al caso di specie e che, quindi, il giudizio di compatibilità ambientale reso con il decreto n. 70 del 7 marzo 2011 è tuttora efficace”, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato. “La sentenza del T.a.r. per il Lazio merita dunque conferma, mentre va respinta la prima censura formulata dal Comune di Sulmona”.

Le prossime fasi del progetto

Via libera definitivo, dicevamo. Il tratto Sulmona-Foligno, sarà il quarto ad essere realizzato del gasdotto unico (sono in corso le verifiche con l’Ingv per il rischio sismico. E’ lungo 170 km e coinvolge le Regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. In tutto, la linea Adriatica si compone di cinque tratti: due sono stati realizzati, il Massafra-Biccari (195 km – Puglia e Basilicata, in esercizio dal 2012) e Biccari-Campochiaro (73 km – Puglia, Campania e Molise, in esercizio dal 2016); gli altri tre sono il Sulmona-Foligno, Foligno-Sestino (114 km – Umbria, Marche e Toscana) e Sestino-Minerbio (141 km – Toscana ed Emilia-Romagna). Tutti hanno ricevuto l’ok autorizzativo (Via e autorizzazione alla costruzione ai sensi del DPR 327 del 2001 dall’allora MiSe e dall’odierno Mase) e i lavori sono già iniziati nel tratto Sestino-Minerbio.

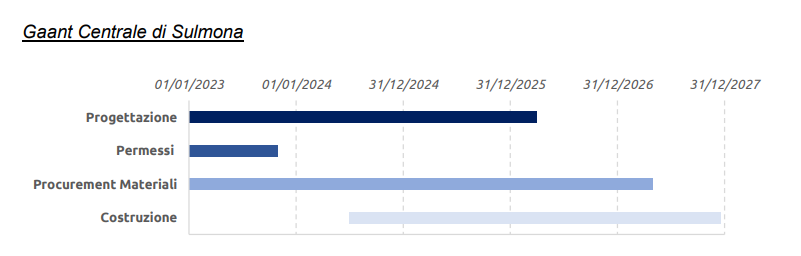

Nella fase 1 del progetto, rientrata nel Pnrr (Missione 7, investimento 13) nell’ambito del RePowerEu con 375 milioni di euro di finanziamento aggiunti ai 300mln di Cdp, sono inclusi la centrale di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio. Il termine lavori è previsto per il 2026 e ad oggi non sono previsti ritardi. Quanto alla fase 2, include il gasdotto Sulmona-Foligno e il gasdotto Foligno-Sestino. Questa fase sarà completata entro il 2027. In totale, parliamo di un’opera da 2,5 miliardi di euro.

Come funzionerà la centrale di compressione di Sulmona

La centrale di Sulmona, il cui iter è separato rispetto al tratto del gasdotto, è costituita da 3 turbocompressori da 11 Mw con potenza installata da 33 Mw. Funzionerà con due turbocompressori, con il terzo gruppo mantenuto come scorta in caso di malfunzionamento di uno degli altri due.

La flessibilità di funzionamento della centrale è una delle caratteristiche principali dell’impianto, che servirà a spingere il gas dalle infrastrutture esistenti sui gasdotti di nuova realizzazione. Non solo, permetterà anche di sfruttare pienamente le capacità di erogazione di punta del campo di stoccaggio di Fiume Treste. Come illustra la relazione integrativa di Snam del 2022, il costo totale dei lavori della centrale ammonterà a poco meno di 290 milioni di euro (288mln).

Quanto vale la linea Adriatica per il sistema energetico italiano

L’obiettivo ultimo della linea Adriatica è rinforzare la capacità di trasporto nazionale di gas. Con la fase 1, l’incremento della capacità giornaliera di trasporto passerà dagli attuali 126 milioni di metri cubi a 131 milioni di metri cubi (dal 2026). Con la fase 2, invece, dal 2027 si passerà dai 131 mcm a 150 milioni di metri cubi di gas. In termini annuali, l’incremento finale sarà di dieci miliardi di metri cubi.

Si tratta di un’opera imponente, come dimostrano i tempi di realizzazione e la composizione in cinque tratti collegati e funzionali tra loro ma autonomi dal punto di vista tecnico e realizzativo. Opera che si inserisce in un insieme di interventi infrastrutturali di Snam che hanno portato il gruppo di Stefano Venier ad investire soltanto nel primo semestre 2024 quasi 1,2 miliardi di euro per realizzare interventi di adeguamento dei terminali di Ravenna, oltre che per gli allacciamenti alla rete di trasporto e i lavori appunto sulla linea Adriatica. La strategicità del nuovo gasdotto che unirà il Sud al Nord Italia è rilevata anche dal Pniec inviato dal Mase a Bruxelles il 1° luglio scorso. Il piano definisce l’opera un “intervento indispensabile per poter incrementare i flussi verso il nord Europa, in conseguenza dell’aumento delle importazioni di gas dall’Algeria, originato dalla riduzione dei flussi di gas russo dall’Austria”. Flussi di gas che dovranno essere incrementati “dal Nord Africa e dall’Azerbaijan ed eventualmente dai nuovi rigassificatori di gnl in fase di studio nel sud Italia”.

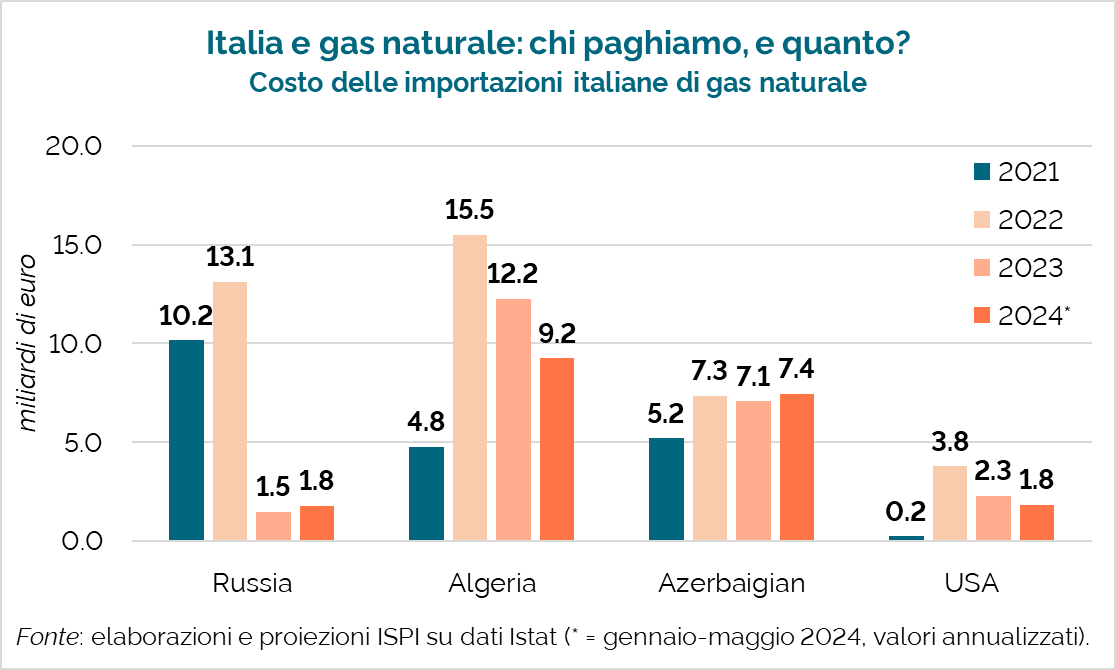

La transizione energetica, come ha spiegato lunedì Mario Draghi presentando il rapporto sulla competitività, sarà lunga ma dovrà tener conto di tanti aspetti sociali ed economici oltre che prettamente ambientali. A livello energetico, invece, tutta l’Ue e con essa l’Italia si trovano in una fase di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamenti dopo la nuova invasione russa ai danni dell’Ucraina. Roma, dal febbraio 2022, ha progressivamente ridotto le entrate di gas da Mosca e oggi vede tra i principali partner l’Algeria, l’Azerbaigian, la Norvegia, gli Usa e la Libia. Ma la resilienza, per usare un termine sempre più in voga, continua: gli ultimi dati Istat di gennaio-maggio di quest’anno rielaborati dall’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) hanno mostrato che rispetto al 2023 le importazioni di gas russo sono più che raddoppiate.

Motivo? “Il prezzo del gas russo nel 2024 è sceso ulteriormente rispetto al 2023, da 48 a 33 €/MWh”, ha fatto notare l’analista dell’Istituto Matteo Villa. Per paradosso, “conviene dunque importare più gas russo, riempire i nostri stoccaggi [oggi pieni già al 93% per il prossimo inverno], e in questo modo tenere il più basso possibile il prezzo del gas”. La vera questione, rilevata anche da Draghi nella sua relazione, per combattere i vizi speculativi e far crescere la competitività europea. Quindi anche italiana.