PIEMONTE E LOMBARDIA AVANTI

Solidali, istituzionali, private e smart: le comunità energetiche sempre più al centro di rigenerazione sociale e urbana

E nel resto dell’Unione Europea spicca la Grecia grazie alle sue isole

Anche l’Italia sta scoprendo, piano piano, la via delle comunità energetiche. L’ultimo aggiornamento è arrivato esattamente un mese fa: 2.018 configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (in sigla Cacer) tra comunità energetiche rinnovabili in senso stretto, gruppi di autoconsumo collettivo e autoconsumatori individuali a distanza. Insomma, forme di messa in comune dell’energia grazie a un’unica cabina primaria per garantire risparmio e aiutare, grazie agli eccessi di produzione coloro che vivono in situazioni di cosiddetta povertà energetica. I soggetti protagonisti possono essere persone fisiche, pmi, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.

I numeri comunicati dal presidente Gse (Gestore servizi energetici), Paolo Arrigoni, sono in progressivo aumento e al netto delle richieste rifiutate. “Rispetto ad un inizio lento, stante la complessità del meccanismo, ora la crescita è significativa, con progettualità presenti in tutto il Paese”, ha commentato nel post sul report di aggiornamento. “Alcune sono addirittura nazionali, e diverse Cer hanno invece la caratteristica di essere solidali: nate per contrastare la povertà energetica e finanziare progetti di utilità sociale. La tecnologia rinnovabile largamente utilizzata è il fotovoltaico, ma alcune prevedono anche impianti come l’idroelettrico, l’eolico, la biomassa o il biogas. Un meccanismo non semplice sì, ma che sta diffondendo la cultura della sostenibilità e sta aumentando la consapevolezza di molti cittadini, imprese, Comuni, Enti del Terzo Settore e religiosi di essere protagonisti della transizione energetica nel nostro Paese”.

Numeri in crescita, si diceva, grazie al tanto richiesto allargamento della platea di Comuni dove si possono costituire queste comunità energetiche. Con il decreto Cacer, infatti, si è passati da una soglia di 5mila ad una di 50mila. Sono stati, poi, prolungati i termini fissando al 30 giugno prossimo la fine dei lavori degli impianti e al 31 dicembre 2027 l’entrata in esercizio, con un incremento delle spese tecniche ammissibili dal 10 al 30%.

Quanto al Pnrr, ci sono 2,2 miliardi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per Cer e gruppi di autoconsumatori, sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili fino a 2GW entro il 30 giugno 2026. L’obiettivo fissato dal Mase e ricordato da Paolo Arrigoni, presidente Gse, è di installare una potenza pari a 5 GW al 2027. Un traguardo sfidante che al ritmo attuale sarà molto difficile raggiungere, tanto più considerando che nella rimodulazione del Piano di ripresa e resilienza preparata dal governo italiano salta un miliardo dei fondi destinati proprio alle Cer. Sebbene la seconda parte della strategia preveda un pacchetto da tre miliardi insieme a agrivoltaico e biometano per allungare i termini di utilizzo. Un segnale, però, di come fin qui la via comunitaria e solidale della transizione non abbia funzionato.

C’è anche un fronte tecnologico relativo alle comunità energetiche. Stefano Pizzuti, responsabile divisione “Strumenti e servizi per infrastrutture critiche e comunità energetiche” di Enea, racconta a Diac che “esistono strumenti digitali che promuovono l’avvio, la diffusione e l’ingaggio di cittadini ma anche la promozione di attività di sharing economy”. C’è, ad esempio, Recon: un simulatore delle prestazioni tecnico-economiche delle Cer. Oppure Simul, che riproduce con un gemello digitale il comportamento di una comunità valutandone indicatori chiave come energia condivisa, autosufficienza e autoconsumi diretti, permettendo di configurare la Cere valutare la sua evoluzione in scenari diversi. Ancora, Dhomus: una piattaforma intuitiva che monitora i consumi energetici domestici. “C’è poi l’osservatorio sulle comunità energetiche, che raccoglie gli stakeholder della filiera per trovare soluzioni di governance” ma soprattutto sono attivi dei tavoli tra territori e Regioni. “La priorità dei progetti che seguiamo è sociale, di contrasto alla povertà energetica. Di rigenerazione urbana si parla ma le risorse sono poche”, ammette. “Anche perché gli utili delle Cer sono nell’ordine di migliaia di euro all’anno, cinquemila euro per lo più”. Ecco perché possono essere destinati a piccoli interventi di manutenzione straordinaria o nei parchi giochi. “Ma finora di esempi ancora non ce ne sono, se ne parla ed è già un inizio”. Sul fenomeno in generale Pizzuti ammette che “il fenomeno Cer deve crescere ancora per arrivare agli obiettivi anche se la tendenza è in crescita. “E’ vero che le comunità sono piccole ma iniziano a essere tante e stanno incidendo non tanto sugli obiettivi prettamente energetici quanto su quelli di consapevolezza e diffusione dello strumento”. I territori, però, sono ancora poco consapevoli del fenomeno Cer, “sarebbe utile avere da loro una mappa dei soggetti coinvolti, al momento il panorama è variegato”, conclude Pizzuti. “Oggi, comunque, la Lombardia è tra le Regioni più attive grazie a una forte leva finanziaria imprenditoriale”.

A Roma, come raccontato su Diac nei mesi scorsi (si vedano gli articoli in coda a questo), c’è il piano delle comunità energetiche solidali che ha visto celebrare proprio poche settimane fa il primo anno de Le Vele. Un altro più recente, inaugurato a maggio scorso, è quello di Corviale. Frutto della collaborazione tra il progetto Sun4U e la cooperativa EudeCoop, è stato messo su un impianto fotovoltaico collettivo da 93 kWp da 124.624 kWh/ anno di cui il 75% in condivisione. Sono 61 i membri della Cer che ha come fulcro lo stadio del rugby. Ma su Roma sono tanti i progetti, dal Quarticciolo a Vallerano, passando per Portuense, Mostacciano, i Villini del Pigneto e Anzio-Nettuno. Senza dimenticare il piano comunale di utilizzare i tetti di scuole e uffici pubblici per realizzare nuovi impianti solari.

Al di fuori del Raccordo, però, sono altrettante le storie di comunità energetiche. Come quella che sorgerà nell’area industriale di Cisterna di Latina, Castel Romano e Mazzocchio, gestite dal Consorzio Industriale del Lazio e che vede protagoniste Dba S.p.A. con Roma & Pontos Consulting s.r.l.. O nell’alto Lazio. Ad Anguillara, ad esempio, la comunità energetica solidale RinnovAnguilara è la prima smart community e vede protagonisti il Comune, Enea e l’azienda Softstrategy. La caratteristica è la condivisione digitale, tramite una moneta token certificata via blockchain, dell’energia. Sempre sul lago di Bracciano è da poco nata un’altra comunità energetica che ha come protagonisti Scenario B, E2.0 e W20, il forum sull’empowerment femminile. La Cer è composta da 50 pannelli e coinvolge cinque soci, spiega a Diac la presidente W20 Elvira Marasco. “L’obiettivo di partenza era cambiare la percezione di Bracciano da luogo di solo turismo estivo. Con questo progetto vogliamo mettere in atto i criteri Esg”. Per i permessi riguardanti il pergolato c’è vouto un anno e mezzo, “d’altronde stando sul lungolago siamo soggetti alla sovrintendenza”, racconta. Il contesto potrebbe essere, poi, ancor più allettante se prendesse davvero piede il progetto di rinnovo dell’intera area attorno al bacino lacustre, bloccato però da tempo. Un piano da poco meno di quattro milioni, in gran parte Pnrr. “Poi vorremmo avanzare anche nostre proposte tra cui quella di coprire la scuola di vela con dei pannelli solari. E poi aiutare chi ha più bisogno di supporto energetico”, conclude Marasco.

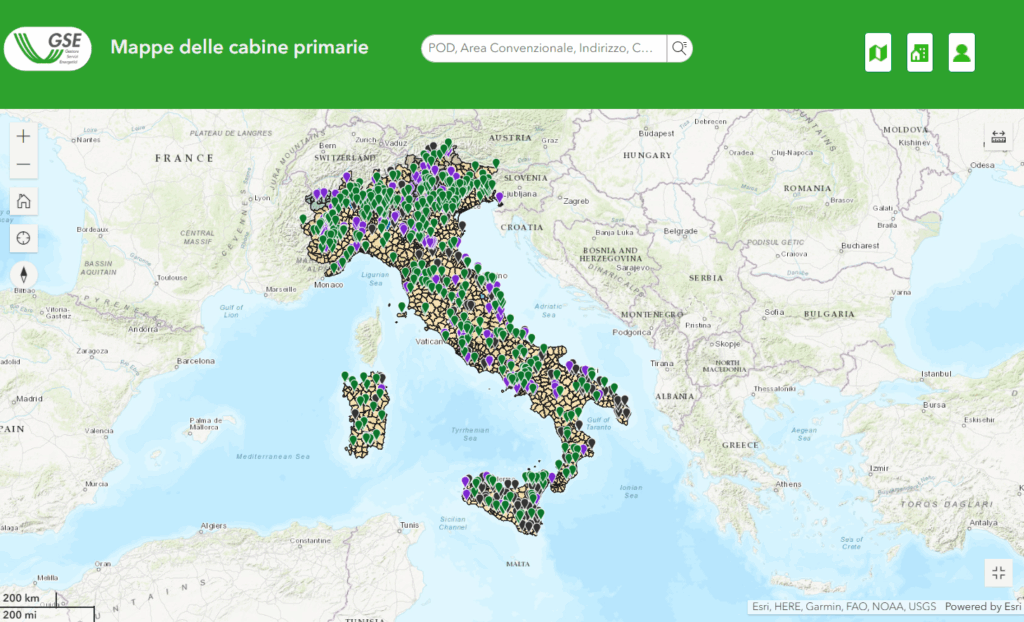

Ma sono tanti i progetti che coinvolgono W20 con la Aps Scenario B e la energy service company E2.0 guidata da Violetta Scipinotti. Nel sanremese, ad esempio, la Cer Rigenera è nata lo scorso anno caratterizzandosi come esempio di comunità a trazione imprenditoriale femminile. L’azienda che l’ha messa in piedi, infatti, è la farmaceutica Mastelli fondata da Claudia Torlasco e i numeri della Cer parlano di un impianto da 71,34 kilowatt di potenza, tali da coprire il 30% del fabbisogno aziendale. Inoltre, 59mila kWh su 88mila sono quelli messi in condivisione, mentre il risparmio calcolato su base annuale è pari a diecimila euro sommati ad altri cinquemila euro riconosciuti dal Gse come ritiro dedicato. Mentre le emissioni evitate garantite sono e saranno pari a 148 tonnellate annue. Guardando al resto d’Italia, come si vede dalla mappa pubblicata in alto, 309 configurazioni si trovano in Lombardia e 237 in Piemonte. Altre 202 in Veneto, 135 in Trentino-Alto Adige e 125 in Emilia-Romagna. Al Sud, spicca la Sicilia con 203 configurazioni. Anche qui, sparsi per lo Stivale, ci sono altri esempi di comunità energetiche con risvolti sociali ma anche di rigenerazione urbana. Come a Gemona del Friuli dove le risorse della Cer sono state destinate all’unico asilo del territorio. A San Vendemiano, Treviso, invece, la destinazione dei proventi è quella di realizzare nuove infrastrutture sportive tra cui una pista ciclabile per il Comune.

Nel resto dell’Unione Europea, invece, dall’Inghilterra alla Germania fino alla Grecia le comunità energetiche sono molto più avanti rispetto all’Italia. Secondo alcuni dati Euronews, a fine 2024 erano almeno 2.250 le comunità energetiche in Europa. E mentre in Portogallo si registrano difficoltà nel favorire la nascita di questi soggetti, la Germania insieme ad Inghilterra e Grecia sono tra i Paesi più avanti. Nel Paese ellenico, ad esempio, anche grazie al programma di governo Gr-Eco che stimola la messa in piedi di progetti rinnovabili nelle tante isole.

Tra le criticità che frenano ancora lo sviluppo di questo fenomeno in Italia ci sono sicuramente alcune lungaggini burocratiche ma anche la poca conoscenza dei reali benefici dello strumento Cer per risparmiare energia. Marco Pane – Senior Manager Bernoni Grant Thornton, gruppo che ha affiancato Tci Energy nella costituzione di Aurora Cer – spiega a Diac che gli enti no profit “per creare una Cer possono costituire una fondazione, un’associazione o una società cooperativa”. A seconda del numero di soggetti coinvolti. Sulle problematiche degli incentivi non sono particolarmente rilevanti eventuali ritardi nell’erogazione da parte del Gse. “Il fenomeno Cer era partito un po’ in sordina per la mancanza dei decreti attuativi e la regolazione degli incentivi”. Sui quali, comunque, non si riscontrano più particolari ritardi nell’erogazione da parte del Gse. “Ora con le nuove regole penso ci potrà essere uno sviluppo del fenomeno delle comunità, anche grazie all’attivazione dei territori”. Un esempio arriva dalla Lombardia, dove si è costituito un organo consultivo regionale con cui gli interessati possono confrontarsi per esaminare le problematiche sulla costituzione delle Cer. “Poi, l’impatto dei costi dell’energia è ancora sentito”, conclude Pane. E le Cer su questo possono essere una soluzione. “Anche se per metterla in piedi servono competenze di ogni tipo tecnico”.

Altre valutazioni critiche arrivano da Angelo Artuso, Coo della divisione Energy transition di Dba Group, holding che di recente si è resa protagonista nella costituzione della già citata Cer del distretto industriale di Latina, così come a San Vendemiano (Treviso) e a Belluno. “Può volerci fino a un anno per costituire un impianto, specie se sono coinvolti enti amministrativi. Nella prima fase è poi importante capire l’entità del sostentamento e la capacità di ritorno economico agli aderenti”. Ma “ai tempi burocratici si sommano quelli di gestione locale e distribuzione dell’energia e così arriviamo fino a un anno e mezzo di attesa tra la richiesta di allaccio e l’effettiva connessione alla rete pubblica di distribuzione”. E tra le ragioni delle lungaggini citate da Artuso c’è anche la mole di documenti richiesti, a prescindere dalla dimensione degli impianti. “Abbiamo richiesto al Gse una semplificazione in questo senso, perché altrimenti si rischia di scoraggiare i piccoli impianti in comunità”. Inoltre, se con l’innalzamento della soglia a 50mila abitanti è aumentato l’interesse a costituire nuove Cer, “rimangono criticità sulla scadenza del 30 novembre per la richiesta di incentivi poiché servono due mesi per avere un preventivo di connessione di e-distribuzione da allegare alla domanda. Inoltre, gli enti pubblici potrebbero accedere agli incentivi come aziende ma anche loro hanno difficoltà a rispettare sia la scadenza di novembre degli incentivi, sia quella di giugno per la messa in piedi degli impianti”. Ecco perché ad oggi i soggetti più coinvolti sono le aziende. “D’altronde, delle oltre 2mila Cacer registrate dal Gse, molte sono autoconsumi a distanza e le comunità energetiche attive sono di taglia bassa – 10-15 kW – e ancora con pochi aderenti”.

Secondo Anna Castelli, Avvocato e Coordinatrice GdL Cacer di Italia Solare, “il fenomeno Cer sta prendendo piede dopo le regole operative, nonostante le tempistiche di costituzione. Il bilancio è positivo, adesso il tema è la gestione delle comunità energetiche”. Inclusa l’attività di allargamento ad altri partecipanti ma anche la considerazione di tutto il ciclo vita di questi soggetti giuridici. “I gruppi di cittadini sono molto attivi su Roma, altrove sono i Comuni a fare da traino”, aggiunge. Tra i Comuni più avanti c’è Torino, mentre a Bergamo e Como, così come in Val d’Aosta si è valutata la possibilità di costituire cer a scala territoriale. “Oggi le Cer sono ben diffuse grazie all’attivismo di soggetti pubblici e privati. Ciò che va ancora sbrogliato riguarda la chiarezza delle procedure per gli operatori, tra cui quelle di natura fiscale. Ma il fenomeno è ancora giovane e il Gse sta facendo il possibile”. Quello che serve all’Italia per una vera svolta è, però, l’impossibile.