Premio salariale basso e infrastrutture congestionate indebolisono la produttività delle città metropolitane (e dell’Italia)

Le città, e in particolare le aree metropolitane, rappresentano un motore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Le economie di agglomerazione garantiscono elevati livelli di accessibilità infrastrutturale, attraggono imprese più efficienti, capitale umano e investimenti, aumentano la produttività1, favoriscono l’innovazione con la nascita e lo sviluppo di nuovi prodotti e migliorano l’allocazione delle risorse. Un ampio filone di letteratura economica ha dimostrato che le difficoltà dell’economia italiana2 a mantenere livelli di crescita della produttività nel lungo termine si possono imputare, oltre a molteplici fattori strutturali3, anche alle difficoltà del suo sistema urbano ad adattarsi alle sfide del nuovo millennio. In questo intervento indagheremo il tema della competitività delle città italiane nel confronto con le realtà metropolitane degli altri Paesi.

IN SINTESI

Cominciamo con lo specificare cosa si intenda per area metropolitana: l’OECD definisce area metropolitana – o regione metropolitana – un’unità statistica territoriale che approssima la corrispondente Zona Funzionale Urbana (ZFU), laddove il perimetro della ZFU è disegnato analizzando gli spostamenti pendolari della popolazione. In molti casi, il perimetro provinciale è una buona approssimazione della ZFU – è il caso di Roma – in altri casi, la Regione Metropolitana può essere più ampia o più piccola – nel caso di Milano si considerano per intero le province di Lodi, Milano e Monza. In base a questa definizione, le regioni metropolitane italiane incluse nel database dell’OECD sono 23 (Figura 1 in appendice statistica, su dati OECD).

Le aree metropolitane italiane

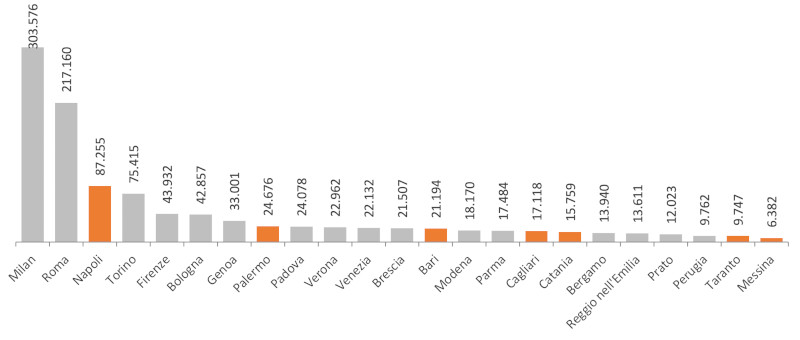

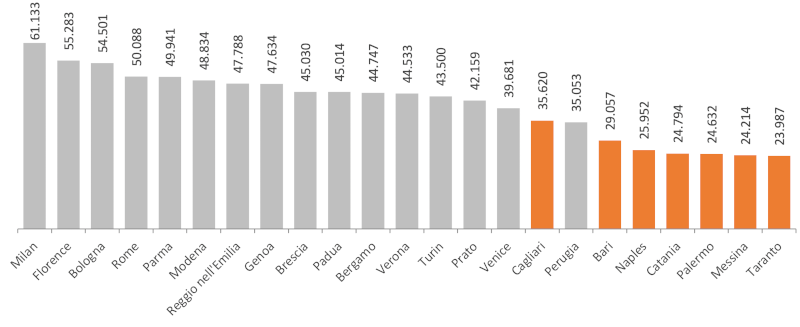

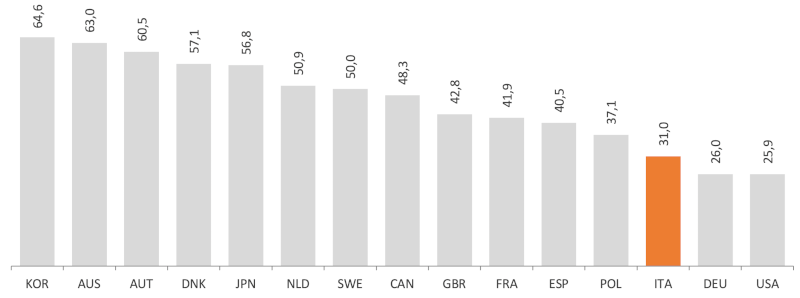

Nel 2019, ultimo anno di disponibilità delle statistiche elaborate dall’OECD, Milano è la regione metropolitana economicamente più grande, seguita da Roma, Napoli, Torino e Firenze. Milano è anche la prima in termini di PIL pro-capite misurato a parità di potere d’acquisto4 (Figura 2, su dati OECD), circa 61 mila euro, seguita da Firenze (55.200), Bologna (54.500), Roma (50.088) e Parma (49.941). Considerando la media del quinquennio pre-pandemico (Figura 3), le prime cinque aree metropolitane (Milano, Roma, Napoli, Torino e Firenze) hanno rappresentato quasi un terzo dell’economia italiana (il 31,0% in termini di PIL); si tratta di una percentuale più elevata di Germania e Stati Uniti (circa 26%), ma decisamente inferiore a quella di altri Paesi occidentali, come Regno Unito (43%), Francia (42,0%) o Spagna (40,5%).

La produttività delle città italiane

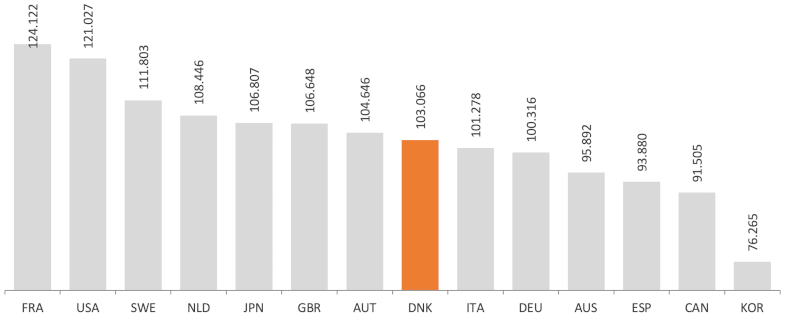

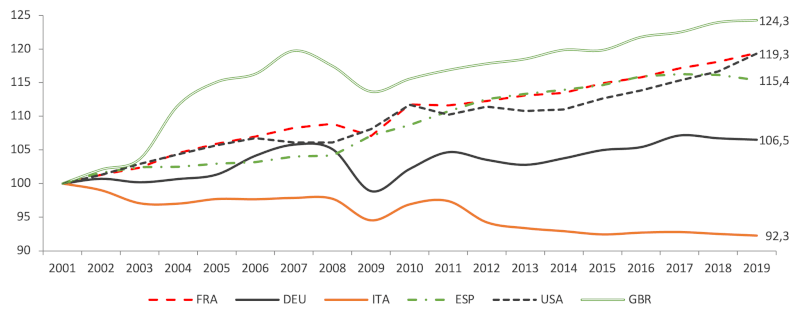

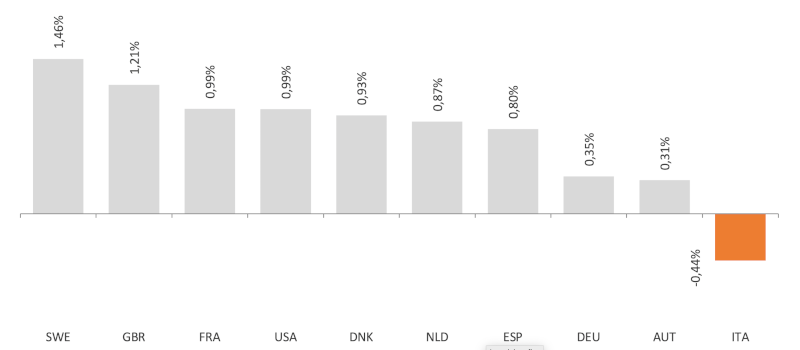

Nella media del quinquennio 2014-2019, considerando le prime 5 aree metropolitane, la produttività per addetto, valutata a parità di potere d’acquisto, è stata, in Italia, di circa 101 mila euro (Figura 4 su dati OECD), in linea con i risultati ottenuti dalle città tedesche ma inferiore a quanto registrato in Francia, Stati Uniti, Svezia e Paesi Bassi. Per le città italiane il principale elemento di criticità riguarda tuttavia la tendenza di lungo termine (Figura 5 su dati OECD). Considerando l’ultimo ventennio, le prime 5 aree metropolitane del Paese hanno registrato un calo della produttività per addetto del -0,44% annuo, da confrontare con una crescita media del +1,5% delle principali città svedesi, il +1,2% delle città britanniche, il +1,0% registrato negli USA e in Francia o il +0,8% della Spagna, mentre le città tedesche si sono fermate al +0,35% (Figura 6 su dati OECD).

Elementi interpretativi

Molti studi hanno affrontato il problema della bassa crescita della produttività delle città italiane mettendolo in relazione con possibili minori benefici di agglomerazione5, in termini di salari, innovazione e produttività. Esiste una forte evidenza, ad esempio, che il premio salariale – definito come il vantaggio retributivo che si riscontra nelle aree più densamente urbanizzate – in Italia sia inferiore che altrove. Si calcola che nel nostro Paese, al raddoppiare della popolazione, i salari nominali aumentino meno dell’1% a parità di caratteristiche dei lavoratori6; questo valore è da comparare con quanto trovato per USA, UK, Francia e Germania, dove si stima un incremento tra il 2% e l’8%7. Varie ragioni sono state proposte per spiegare questo fenomeno: la contrattazione centralizzata a livello di settore, ad esempio, lascerebbe pochi spazi di autonomia a livello locale, mentre l’arretratezza della piccola provincia italiana rispetto alla grande città contribuirebbe a spiegare una parte della riduzione del premio salariale; la città offre infrastrutture sanitarie migliori e centralizza i servizi della PA, concentra centri scolastici di eccellenza e università, offre attività culturali ed eventi, intrattenimento e svago, a cui aggiungere più alti livelli di accessibilità e connettività; questi elementi sarebbero percepiti dai lavoratori come “benefit” non monetari abbinati a un impiego in un contesto metropolitano.

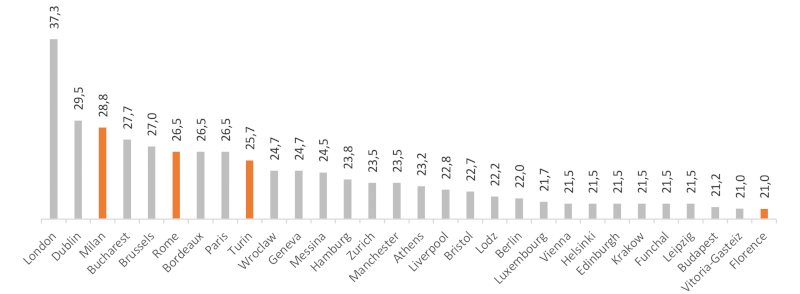

Altri studi si sono focalizzati sulla bassa mobilità dei lavoratori italiani rispetto alle medie europee; la relazione con la differenza di retribuzione fra città e centri minori appare ovvia, ma la causalità è bidirezionale: minore è il premio salariale, minore sarà l’incentivo a spostarsi verso le aree metropolitane e abbandonare i comfort della vita in provincia; di contro, la minore mobilità ostacola i meccanismi di agglomerazione che sono alla base della maggiore produttività delle aree urbane, riducendone il premio salariale. Un altro filone interpretativo si concentra sul funzionamento dell’infrastruttura territoriale. Vi è una certa evidenza, ad esempio, che le aree urbane del nostro Paese presentino un livello di congestionamento automobilistico relativamente elevato. Secondo l’Indice TomTom 2023, città come Milano, Roma, Torino e Firenze figurano tra le più congestionate in Europa (Figura 7 su dati TomTom). È dimostrato che la congestione nelle città italiane è spesso associata a una struttura urbana frammentata, aggravata da una bassa efficienza del trasporto pubblico locale e da una gestione sub-ottimale della viabilità8 . Nella gran parte delle realtà metropolitane del Paese, negli ultimi decenni si è assistito all’accelerazione della fuoriuscita di popolazione verso le zone periferiche e verso i comuni dell’hinterland, anche per via dell’inflazione dei prezzi immobiliari nelle aree più centrali; questo fenomeno ha comportato un aumento della pressione in entrata dovuta ai movimenti pendolari, rendendo ancora più complessa la gestione del trasporto locale. Elevati prezzi degli immobili e congestione scoraggiano la mobilità verso le città, controbilanciando il normale effetto attrattore verso la popolazione più giovane e riducendo il premio di produttività urbana.

Conclusioni

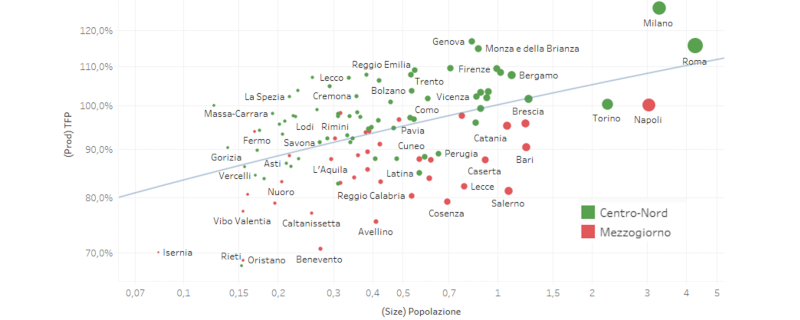

i grandi contesti urbani sono mediamente caratterizzati da più alti livelli di produttività, e tale vantaggio tende a crescere con la dimensione della città (Figura 8 su fonte Cresme). La crescente accessibilità infrastrutturale, fisica e digitale, garantisce alle imprese una maggiore integrazione con i mercati globali, sia in termini di sbocchi commerciali, sia in termini di raccolta di capitali; ma non solo, una volta localizzate nelle città, le imprese tendono a essere più innovative9. In Italia le città faticano a crescere, sia in termini economico-produttivi, sia in termini demografici, contribuendo a spiegare il deficit di crescita della produttività aggregata. Negli ultimi decenni, i comuni più grandi hanno smesso di attrarre popolazione e la crescita delle città principali è avvenuta quasi esclusivamente per inglobamento dei comuni dell’hinterland, al costo di un congestionamento crescente. Queste dinamiche si sono accompagnate a una netta espansione delle rendite immobiliari, che ha superato la crescita dei salari, riducendo la propensione dei lavoratori a spostarsi verso le aree metropolitane. Questo ha ostacolato i processi di agglomerazione che sono alla base della crescita della produttività aggregata, innescando un circolo vizioso tra contenimento del premio salariale e riduzione dell’attrattività urbana. Lo stesso dualismo tra Sud e Nord del Paese (Figura 8 su fonte Cresme) può essere reinterpretato con questa chiave di lettura: il Centro-Nord, caratterizzato da aree metropolitane economicamente più sviluppate, maggiormente connesse e accessibili, ma spesso congestionate e che faticano a crescere e a svilupparsi oltre una certa soglia; il Mezzogiorno, le cui ataviche difficoltà di crescita possono essere attribuite anche alla scarsa qualità istituzionale delle proprie città, che non riescono ad assumere il ruolo di centri di innovazione, sviluppo e di attrazione per imprese e popolazione.

Appendice statistica

Figura 1. – Le 23 regioni metropolitane italiane nel database dell’OECD ordinate in base al PIL del 2019 (milioni di euro a valori costanti 2015 a parità di potere d’acquisto, in arancione le città del Mezzogiorno)

Figura 2. – Pil pro-capite delle 23 regioni metropolitane italiane nel database dell’OECD (2019, euro a valori costanti a parità di potere d’acquisto, in arancione le città del Mezzogiorno)

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD

Figura 3. – Quota di Pil annuo delle prime 5 regioni metropolitane (quota %, media 2015-2019)

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD

Figura 4. – Produttività per addetto nelle 5 principali aree urbane (media 2015-2019, euro a PPP, valori costanti)

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD

Figura 5. – Trend di crescita della produttività per addetto nelle prime 5 regioni metropolitane (2001=100, valori costanti a PPP)

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD

Figura 6. – Variazione media annua della produttività delle principali città nel periodo 2001-2019 (% media annua)

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD

Figura 7. – Congestione traffico, prime 30 città europee secondo il Tomtom index (minuti necessari per percorrere 10 km, 2023)

Fonte: elaborazione CRESME su dati Tomtom index 2023

Figura 8. – Relazione tra produttività totale dei fattori e dimensione demografica tra le province italiane

(107 province, 2018, in rosse le province del Mezzogiorno, in verdi le province del Centro-Nord)

Fonte: elaborazione e stime Cresme

Note

1 Ciccone, A., & Hall, R. E. (1996). “Productivity and the Density of Economic Activity”, American Economic Review, 86(1), 54-70.

2 A. Accetturo, A. Lamorgese, S. Mocetti, P. Sestito, “Sviluppo locale, economie urbane e crescita aggregata”, in Banca d’Italia – Questioni di

economia e Finanza, Occasional Papers

3 A. Mura, “Produttività grande malata e leva decisiva per la crescita: un’analisi a tutto campo dei fattori che la frenano in Italia”, in DIAC, settembre 2024

4 I dati sono aggiustati per tenere conto delle differenze nel costo della vita e nei livelli di prezzo tra i vari Paesi

5 De Blasio, G., & Paci, R. (2008). “The Productivity of Local Systems: Evidence from Italy’s Industrial Districts”, Regional Studies, 42(2), 173-187.

6 Lamorgese, A., E. Olivieri e M. Paccagnella (2019), The wage premium of Italian cities, Italian Economic Journal

7 Combes, P.-P., G. Duranton e L. Gobillon (2008), Spatial wage disparities: Sorting matters!, Journal of Urban Economics

8 Politecnico di Milano (2019). Urban Traffic and Congestion in Italian Cities: Comparative Analysis, Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti

9 Di Addario, S. e A. Lamorgese (2019), Do Inventors Patent More in Urban Areas? Evidence From Employer-employee Data, Banca d’Italia, mimeo

Antonio Mura

Direttore Tecnico in Cresme Ricerche SPA Dottorato in matematica, con più di 15 anni di esperienza in analisi territoriale statistica con un focus sui modelli di geografia economica. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo dell'analisi e modellizzazione statistica ed è autore di due libri sull'analisi stocastica e l'inferenza statistica basata sul disegno. Presso Cresme, è responsabile dei processi interni, della supervisione degli aspetti tecnici e metodologici e del coordinamento delle risorse interne. Con il ruolo di data scientist e ricercatore senior, ha acquisito una vasta esperienza nella progettazione e nello sviluppo di sistemi informativi. Ha progettato, gestito e sviluppato più di 100 ricerche con un focus sull'analisi econometrica e la previsione. Possiede una forte competenza nelle indagini campionarie (analisi preliminare, definizione di disegni campionari e algoritmi, pianificazione e supervisione del processo di raccolta dati, definizione di stimatori, risultati e rapporti di sintesi).

Direttore Tecnico in Cresme Ricerche SPA Dottorato in matematica, con più di 15 anni di esperienza in analisi territoriale statistica con un focus sui modelli di geografia economica. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo dell'analisi e modellizzazione statistica ed è autore di due libri sull'analisi stocastica e l'inferenza statistica basata sul disegno. Presso Cresme, è responsabile dei processi interni, della supervisione degli aspetti tecnici e metodologici e del coordinamento delle risorse interne. Con il ruolo di data scientist e ricercatore senior, ha acquisito una vasta esperienza nella progettazione e nello sviluppo di sistemi informativi. Ha progettato, gestito e sviluppato più di 100 ricerche con un focus sull'analisi econometrica e la previsione. Possiede una forte competenza nelle indagini campionarie (analisi preliminare, definizione di disegni campionari e algoritmi, pianificazione e supervisione del processo di raccolta dati, definizione di stimatori, risultati e rapporti di sintesi).