A MARZO IL REPORT DELLA COMMISSIONE UE

Il Pniec non va: iter lenti per i grandi impianti, zero risorse private, obiettivi al ribasso e LONTANI sul 2030

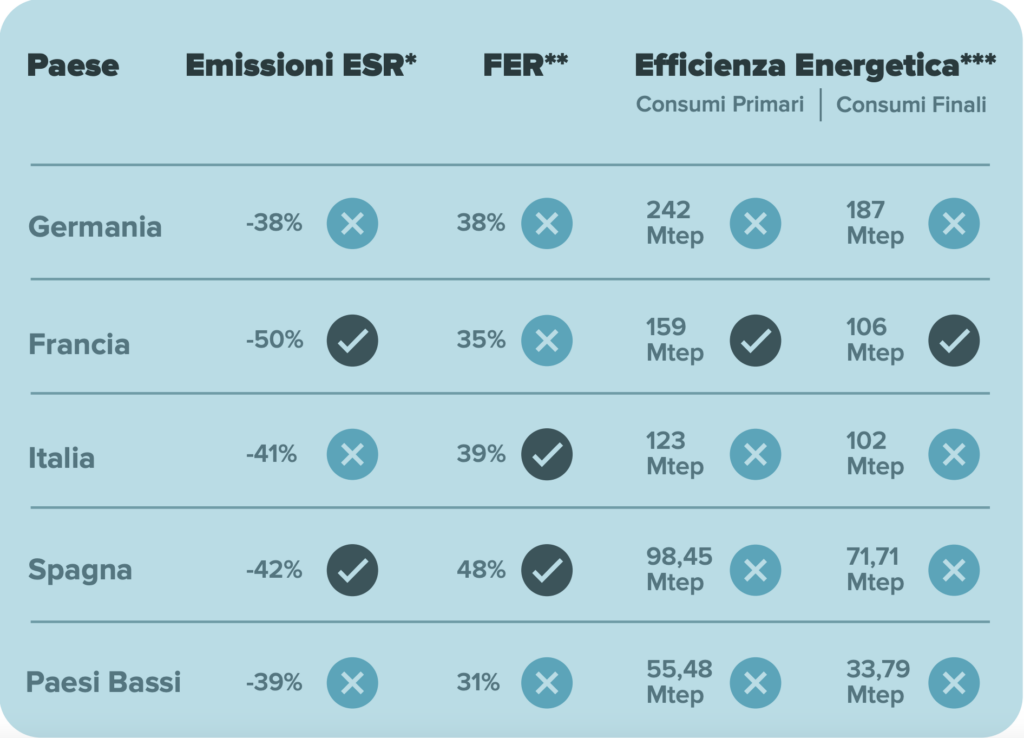

A oltre sei mesi dalla consegna del piano definitivo, che non è vincolante ma dovrebbe tracciare il presente e il futuro energetico del nostro Paese, secondo il monitoraggio effettuato dalla società di ricerca Agici i target su efficienza energetica ed emissioni GHG risultano non allineate agli obiettivi europei e quelli sulle rinnovabili sono buoni solo grazie alla revisione al ribasso della versione 2024 del documento

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente

L’Italia e il Pniec vanno a braccetto ma nella direzione sbagliata. Il monitoraggio effettuato da Agici, società di consulenza finanziaria, parla molto chiaro. E dice che il raggiungimento dei target climatici ed energetici al 2030 per l’Italia è a rischio, soprattutto per quanto riguarda le emissioni e l’efficienza energetica. Il nuovo decennio, insomma, è temporalmente vicino ma climaticamente lontano. L’Italia, infatti, va relativamente bene sui target delle rinnovabili ma bisogna tener conto della revisione al ribasso dei parametri di penetrazione sui consumi finali lordi di energia per i settori elettrico (da 65% a 63%) e termico (da 36,7% a 36%). In questo modo, le rinnovabili abbassano la propria quota sui consumi al 2030 di energia da 40,5% a 39,4%, pur rimanendo superiore all’obiettivo Ue (38,7%). Nei trasporti, gli obiettivi Fer sono passati dal 30,7% al 34% contro un target Ue del 29% ma basti pensare alla battaglia del governo contro l’elettrico e lo stop europeo al 2035 per i motori tradizionali per immaginare quanto sarà difficile centrare il traguardo.

Ancora peggio va il Pniec su efficienza energetica ed emissioni GHG (i gas a effetto serra). Nel primo caso, Agici stima che l’Italia raggiungerà livelli di consumi energetici primari e finali superiori rispetto ai target 2030, mentre con riferimento alle emissioni, l’Italia non sta tenendo il ritmo sia né sui target di riduzione per i settori non-ETS ricadenti nella Effort Sharing Regulation (ESR) né sugli assorbimenti di CO2 (LULUCF).

E anche sull’efficienza energetica i target sono stati rivisti al ribasso e distanti da quanto indicato a livello europeo. Anche qui, un parametro concreto delle politiche messe in atto dall’esecutivo Meloni è quello della ricezione della direttiva Case green (Epbd) che è stata tante volte oggetto di attacco della maggioranza, desiderosa e tuttora speranzosa – con la nuova Commissione appena insediatasi – di arrivare a una nuova versione meno stringente.

Nella Legge di Bilancio varata a fine anno per il 2025, Meloni ha inserito un’agevolazione del 30% per l’acquisto di elettrodomestici verdi, cioè idonei a “fare” efficienza energetica. Tetto massimo di 100 euro elevato a 200 per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro l’anno. Ma, come avevamo scritto qui, si tratta di un vago tentativo di dire che si sta proseguendo con le politiche green nonostante la fine del superbonus. In più, accanto alla conferma del vecchio bonus mobili-elettrodomestici, il governo in carica ha escluso il parametro della riqualificazione edilizia per richiederlo. Smentendo un po’ ogni generica buona intenzione e confermando la propria prudenza (eufemismo) sulle proprie mosse “verdi”.

Il Mase, intanto, a metà dicembre ha inaugurato la propria piattaforma di monitoraggio del Pniec. Ma attualmente rimane ancora un portale di mero riepilogo degli scenari tracciati dal Piano climatico.

Che rimane, poi, un piano ancora molto aperto al fronte del gas. Tanto che già a novembre il think tank Ecco bocciava con un magro 10% i progressi sul phase out. Secondo il report di Legambiente di novembre scorso, nel 2023 – nonostante il calo delle risorse dedicate all’emergenza energetica – il Paese ha speso 78,7 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi (SAD) destinati ad attività, opere e progetti connessi, direttamente e indirettamente, alle fossili. Una somma pari al 3,8% del PIL nazionale. Una spesa, negli ultimi 13 anni, costata all’Italia 383,4 miliardi di euro. “Con il dl 2018 entreranno in esercizio 120 impianti, con 800 milioni di metri cubi di biometano di capacità. Abbiamo impianti qualificati per 1 miliardo di metri cubi in più, il 17% sarà riservato al settore dei i trasporti. In questo modo l’obiettivo di 1 miliardo e 100 milioni di metri cubi nei trasporti è perseguito”, ha affermato ieri Paolo Arrigoni, presidente del Gse.

Tornando alle rinnovabili, sul fotovoltaico lo stesso Arrigoni ha esultato attraverso i numeri: “I dati preliminari su cui stiamo lavorando sul fotovoltaico parlano di 1 milione 878.000 impianti entrati in esercizio per 36,6 GW. 770 impianti al giorno contro i 1020 del 2023. Non è in corso un rallentamento, anzi la capacità installata è aumentata del 20% dal 2023 al 2024, dato che dimostra l’efficienza delle procedure amministrative. Stanno entrando in esercizio molti impianti utility scale. Le autorizzazioni per gli impianti sopra 1 MW sono aumentate del 110% rispetto al 2023 e rappresentano il 40% della capacità installata nel 2024″. Anche il modello delle comunità energetiche procede: “Nella prima settimana di gennaio – ha detto Paolo Arrigoni – abbiamo registrato 1100 domande sulla linea di investimento del PNRR per comunità energetiche rinnovabili per impianti sotto i 5.000 abitanti, il 52% ha avuto semaforo verde. Per le richieste di configurazione dei sistemi di autoconsumo sono 850, il 52% è stato già approvato”.

Ma la situazione sul fronte dell’eolico (663 Mw installati nel 2024) e più in generale delle autorizzazioni agli impianti rinnovabili è parecchio triste. Lo hanno ricordato i responsabili Energia di Campania (Francesca De Falco) ed Emilia Romagna (Attilio Raimondi) ieri, spiegando che molti operatori riscontrano quotidianamente difficoltà a recepire le normative nazionali. “A breve vedremo pian piano gli effetti del decreto Lollobrigida (Agricoltura, ndr) che impone di installare i pannelli solo nelle aree industriali”, ha detto De Falco. Per Raimondi, invece, “la sfida vera sarà la decarbonizzazione dei trasporti”, a conferma di quando detto sopra a riguardo. Insomma, le norme approvate nel corso del 2024, dal Dl Ambiente al Testo unico delle rinnovabili passando per lo stesso decreto Agricoltura e il Dm Aree idonee, attualmente in balia del Tar del Lazio, ha scombussolato ancor più il quadro delle valutazioni ambientali dei parchi eolici e fotovoltaici. Secondo Edoardo De Luca, Dg di Elettricità Futura, “con il Tu si è complicata anche la questione della sostituzione dei pannelli per le operazioni di revamping. Ecco perché servirà un monitoraggio costante sulle norme”. A causa delle quali, probabilmente, si complica anche la cura del rapporto con le comunità sul territorio.

Continuando con i settori specifici, riguardo ai rifiuti è vero che l’Italia da anni registra progressi sia sul ricorso alla discarica, la produzione di rifiuti, la gestione di quelli organici e il riciclaggio, è anche vero che permangono evidenti lacune in certe zone del Paese sul sistema gestionale. Lo smaltimento in discarica degli urbani, infatti, è attualmente al 15,8% e nei prossimi 14 anni dovrà essere ulteriormente ridotto al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo massimo del 10% da conseguire entro il 2035.

Più in generale, ricordato che non è un piano vincolante, il Pniec continua a mancare di una visione di lungo periodo e realmente impattante sui consumi nazionali, nonché di una guida vera e propria, riconoscibile (il Mase? Palazzo Chigi? Eni?). Anche se nel 2025 è prevista la Strategia Italiana di Lungo Periodo e vedremo cosa conterrà.

Il tema delle finanze è però, forse, quello più mancante nel Pniec. Secondo l’ad di Agici, Marco Carta, va inserita la finanza privata accanto a quella pubblica. Se per i grandi impianti il problema è per lo più burocratico-autorizzativo (tanto che fa lievitare i costi del 20%), per le scelte green da fare dentro casa o nella scelta di una vettura privata servono più incentivi.I costi del Pniec, secondo stime del Governo, ammontano per il raggiungimento degli obiettivi fissati a oltre 174 miliardi di investimenti aggiuntivi cumulati, tra il 2024 e il 2030, con un incremento del 27% rispetto a quanto previsto nello scenario a legislazione vigente.

Il 15 marzo prossimo, intanto, la Commissione europea stilerà un report sullo stato di avanzamento dei piani come ogni biennio. Questa volta però la versione dei documenti consegnati a Bruxelles è definitiva, basterà una rondine a fare primavera?