IL RAPPORTO 2024 DI CSC CON SPORT E SALUTE

Lo sport attivatore di progetti, un miliardo nel 2023. Ne servono altri tre per la transizione green

L’impiantistica sportiva rappresenta il 6,3% del valore totale degli investimenti fissi lordi realizzati dagli enti locali, grazie alla spinta del PNRR. Il Rapporto evidenzia anche come il settore dello sport abbia raggiunto in Italia una dimensione economica di 24,7 miliardi di euro nel 2022 (+12,6% sul 2021) con un contributo al PIL dell’1,38%. Ma gli impianti sportivi restano troppo vecchi rispetto a quelli del resto d’Europa. Servono 1,3 miliardi per la riqualificazione di 40 mila strutture (tra piscine, palestre, palazzetti dello sport e palaghiaccio) e 1,9 miliardi per l’installazione di pannelli fotovoltaici su 12 mila stadi di piccola scala. E dal calcolo sono esclusi i grandi stadi

IN SINTESI

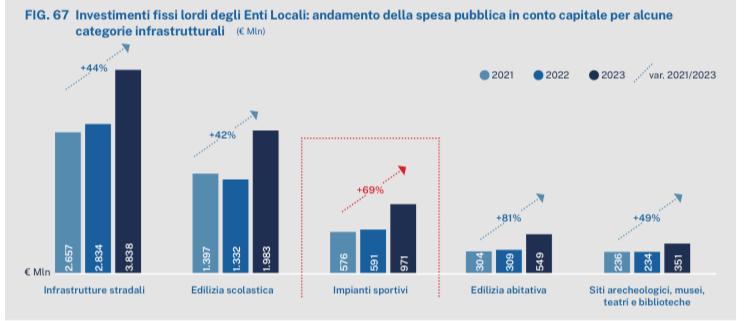

Gli investimenti nelle infrastrutture sportive vedono finalmente una luce in fondo al tunnel. Se negli ultimi cinque anni il sistema sportivo ha dovuto affrontare una serie di crisi multiple (dalla pandemia al caro-energia passando per il rialzo dei tassi d’interesse e dell’inflazione) che hanno messo a dura prova il settore, determinando un freno agli investimenti, a partire dal 2023 è arrivato un vero e proprio punto di svolta. Si tratta dell’anno, infatti, in cui lo sport ha attivato quasi 1 miliardo di euro di progetti, registrando una crescita a doppia cifra (+69% rispetto al 2021) superiore addirittura a quella di altri rilevanti segmenti infrastrutturali come i trasporti (+44%) e l’edilizia scolastica (+42%) (Fig. 67). L’impiantistica sportiva è arrivata, così, a rappresentare il 6,3% del valore totale degli investimenti fissi lordi realizzati dagli enti locali, grazie soprattutto alla spinta esercitata dalle risorse PNRR. La fotografia è stata scattata dall’ultimo Rapporto Sport 2024 presentato a Roma dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute che ha evidenziato anche come il settore dello sport abbia ormai raggiunto in Italia una dimensione economica rilevante pari a 24,7 miliardi di euro nel 2022, in crescita del +12,6% rispetto all’anno precedente, con un contributo al PIL nazionale dell’1,38%. Nel 2022 la crescita del valore aggiunto rispetto all’anno precedente è stata addirittura superiore a quella registrata dal complesso dell’economia italiana (+12,6% rispetto a +6,8%). Sport che è in grado di agire da potente moltiplicatore di benefici per i territori e le comunità. Ogni euro investito in progetti sportivi riesce a generare mediamente oltre 4 euro di ritorni sociali, migliorando le “prestazioni” delle comunità su alcuni indicatori chiave, quali salute, occupazione, istruzione, lotta alla criminalità.

Gli investimenti

Tornando agli investimenti la ripresa, cominciata come detto nel 2023, non si è arrestata ed è proseguita anche nel primo semestre del 2024 con tassi di crescita a doppia cifra del numero di progetti avviati (+35% rispetto al primo semestre 2023) che, però, si mantiene ancora al di sotto dei livelli del 2019.

In particolare è stato il Nord Italia a svolgere un ruolo trainante nella fase di recupero, promotore di oltre il 40% dei progetti attivati tra il 2019 e il primo semestre 2024, mentre arranca il Mezzogiorno che a malapena tocca il 26% al valore totale degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni.

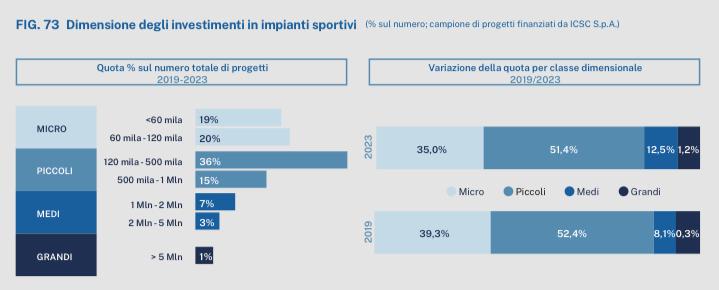

A prevalere sono i micro e piccoli investimenti (sotto i 500 mila euro), che assorbono il 90% delle iniziative avviate tra il 2019 e il 2023. E questo perchè da un lato i comuni ( che hanno anche la fetta maggiore della proprietà, con oltre il 70% degli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale), dimostrano una migliore capacità realizzativa nel caso di opere di taglia finanziaria contenuta, (richiedono, infatti, minore sforzo progettuale e iter burocratici meno complessi), dall’altro, il numero preponderante di microimprese tende a orientare le scelte di investimento su piccoli interventi, in gran parte diretti a finalità di manutenzione e gestione ordinaria. Le iniziative di soglia finanziaria molto alta, sopra i 5 milioni di euro, continuano, invece, a rappresentare una quota marginale del portafoglio progetti, pari a poco più dell’1% sul totale degli interventi finanziati nel periodo 2019-2023.

L’avvio dei cantieri connessi ai grandi eventi sportivi in programma (Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Giochi del Mediterraneo 2026, Europei di calcio 2032) però fa ben sperare nell’aumento della dimensione media degli investimenti nei prossimi anni. Basta citare il progetto del Villaggio Olimpico a Milano, un vasto piano di rigenerazione urbana dell’area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Romana. Acquisito tramite gara ad evidenza pubblica dal Fondo Porta Romana, gestito da Coima Sgr, prevede la realizzazione, sulle aree dello scalo, degli alloggi per gli atleti durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e la sua successiva riconversione nel più grande student housing convenzionato d’Italia con circa 1.700 posti letto, di cui il 30% a tariffa agevolata, con la creazione di aree verdi pubbliche e di connessioni urbane ciclopedonali. Da solo, questo progetto, prevede investimenti per circa 200 milioni di euro.

Gli extracosti

Tuttavia, sebbene i fondi europei costituiscano un’opportunità da cogliere a pieno per il rilancio del settore sportivo, la portata degli interventi per la messa in sicurezza, la riqualificazione e il potenziamento del parco impiantistico nazionale è ben superiore alle risorse assegnate dal PNRR, anche in considerazione delle variazioni di costo dei progetti conseguenti l’eccezionale incremento del prezzo dei

materiali e delle materie prime registrato a partire dal 2022. I progetti in ambito sportivo hanno sperimentato una crescita dei costi fissi stimata in media nell’ordine del 30%, che ha avuto rilevanti ripercussioni sullo stato di avanzamento dei cantieri, determinando la necessità di un maggior ricorso al credito a complemento dei fondi europei.

In generale, tra i fattori di rallentamento degli investimenti, oltre agli extracosti causati nel 2022 dal rincaro dell’energia e dei materiali, si sono aggiunti nel 2023 anche l’inflazione, il rialzo dei tassi di interesse e l’irrigidimento delle condizioni di offerta del credito.

“In questo contesto congiunturale estremamente sfidante – si legge nel rapporto – nel settore sportivo la domanda di credito per finalità di investimento ha sperimentato una performance in controtendenza rispetto alla richiesta di finanziamenti a medio e lungo termine delle imprese italiane. Nel 2023, mentre la domanda di prestiti per investimento delle imprese si è contratta del 4,1%, il volume dei finanziamenti bancari destinati a progetti sportivi, su iniziativa pubblica e privata, è cresciuto a doppia cifra, ad un tasso del 79% a/a”. (Fig. 68).

Gli impianti sportivi

Se si mette a terra una sorta di ‘censimento’ degli impianti sportivi italiani quello che salta subito all’occhio è che la maggior parte delle nostre strutture sportive, di media e grande dimensione, è vecchia. In Italia la fetta più grande degli impianti è stata costruita, infatti, prima del 1980, con un quarto delle strutture datato addirittura prima del 1940. Quasi tutti gli stadi di calcio di serie A e B hanno oltre 60 anni, rispetto a un’età media di circa 35-38 anni per gli stadi tedeschi e inglesi. L’obsolescenza delle infrastrutture sportive non solo determina alti costi di manutenzione e interventi onerosi per l’adeguamento normativo-funzionale (es. per adattare gli impianti ai requisiti della FIFA/UEFA), ma influisce anche sul tasso di riempimento che si attesta al di sotto del 60% per gli stadi italiani, a fronte di una media europea che raggiunge il 95% per gli impianti moderni.

“La difficoltà di mantenere un adeguato ritmo di investimento incide, quindi, sulla competitività del sistema sportivo nazionale, in quanto – spiega lo studio – non consente di valorizzare tutte le fonti di ricavo dell’impianto, limitando la capacità di attrarre grandi eventi sportivi”

Se, ad esempio, si guarda al campionato di calcio di serie A 2022/2023 i proventi da ingresso da stadio hanno generato il 15% delle entrate; una quota questa che potrebbe essere significativamente incrementata attraverso un upgrading strutturale e tecnologico degli impianti, che, ad esempio potrebbero essere utilizzati anche per altre attività (quali concerti, festival, fiere, etc) come fanno, invece, altri paesi. Ad esempio, Polonia e Turchia hanno realizzato ciascuno più di 30 nuovi stadi tra il 2007 e il 2023, registrando un significativo aumento del numero di spettatori (rispettivamente +138% e +70%). Un processo, questo, complicato in Italia dove il processo di investimento in grandi infrastrutture sportive incontra numerosi ostacoli, a partire dalla proprietà pubblica degli impianti, che impone la strutturazione di operazioni in partenariato pubblico-privato (PPP) e alla prevalenza di strutture soggette a vincoli della Soprintendenza ai Beni Culturali. Più del 50%

degli impianti sportivi nazionali è, infatti, sottoposto a tutela dei Beni Culturali e i progetti di riqualificazione sono spesso condizionati nella tipologia di interventi (non consentita la demolizione e ricostruzione), con impatto sull’equilibrio finanziario degli investimenti.

Per la transizione verde servono 3 mld di investimenti

La riqualificazione energetica costituisce un passo decisivo verso una maggiore sostenibilità economica e ambientale del sistema Sport, ma richiede un volume di investimenti rilevante visto l’elevato grado di obsolescenza del parco impiantistico nazionale. E purtroppo l’Italia arranca. Nonostante il forte impatto del caro energia, risulta, infatti, ancora limitato il numero di gestori che avverte l’urgenza di avviare progetti di riqualificazione energetica degli impianti. Ancora “molto acerbo”, lo definisce lo studio, è l’approccio alla sostenibilità delle

piccole realtà del settore sportivo, dove spesso manca, non solo un’adeguata cultura finanziaria, ma anche una consapevolezza dell’impatto dei fattori ESG.

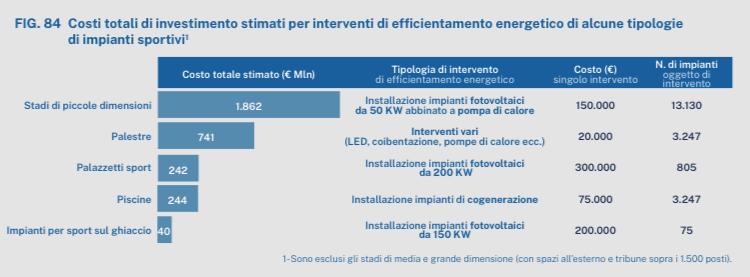

In base alle stime effettuate da Sport e Salute, il costo totale per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi dovrebbe ammontare a circa 3 miliardi di euro (escludendo gli interventi di riqualificazione sui grandi stadi), di cui 1,3 miliardi per la riqualificazione di 40 mila strutture, tra piscine, palestre, palazzetti dello sport e palaghiaccio, e 1,9 miliardi per l’installazione di pannelli fotovoltaici su 12 mila stadi di piccola scala (Fig. 84).

Ad esempio le piscine rientrano fra le strutture sportive più energivore, con consumi medi annuali che, per quelle con vasca da 25 metri, superano i 200 mila KWh di energia elettrica e i 100 mila m3 di gas. Un fabbisogno finanziario che è notevolmente superiore se si vanno a considerare gli interventi di riqualificazione energetica sui grandi stadi che hanno un altissimo consumo energetico. A seconda delle caratteristiche della struttura e del tipo di evento, uno stadio da 70 mila posti può consumare il giorno della partita tra 10 mila e 25 mila kWh, per illuminazione, aria condizionata, trasmissioni e altre operazioni.

Proprio perchè in Italia il sistema Sport si posiziona ancora nella fase iniziale nel processo di allineamento agli obiettivi di sostenibilità ambientale “è fondamentale – conclude lo studio di esperti – che gli operatori del settore inizino a pianificare con maggiore lungimiranza gli investimenti, in particolare quelli diretti alla riqualificazione energetica degli impianti sportivi, tenendo conto della necessità sia di periodi di ammortamento congrui (superiori a 10 anni) sia di forme di incentivazione pubblica, in ragione dell’onerosità degli interventi per la maggior parte dei gestori caratterizzati da dimensioni ridotte e bassa patrimonializzazione”.