IL RAPPORTO NOMISMA ENERGIA

Eolico offshore, nel Pniec solo 2,1 Gw ma il POTENZIALE è di almeno 330 Gw

Burocrazia pesante, norme poco chiare e incentivi non attrattivi sono i nodi dell’Italia. Nel resto d’Europa, al 2030, si stima una capacità di offshore necessaria di 9 Gw all’anno

24 luglio

IN SINTESI

Non è poco il margine tra due e 330, come pensare il 2 gennaio a quanto manca al 25 novembre di quest’anno. Eppure, è la distanza che ieri ha sottolineato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, al summit nazionale di Anev sull’eolico offshore. L’Italia è indietro rispetto al resto dell’Europa sugli sviluppi di questa frontiera energetica, tanto in termini di capacità installata quanto di costi delle tariffe e condizioni burocratiche, normative e politiche che ostacolano i futuri investimenti.

La prudenza del Pniec sull’eolico offshore

Uno dei dati che più balza all’occhio nel confronto continentale parte dal Piano nazionale integrato energia e clima presentato nella sua versione definitiva a Bruxelles il primo luglio scorso. A fronte di un potenziale eolico offshore calcolato di 330-520 Gw (al 70% galleggiante: 93 Gw con fondazione fissa e appunto 237 Gw floating) il Pniec indica una capacità al 2030 di 2,1 Gw offshore, nota Nomisma Energia. Leggendo il documento aggiornato e ultimato nei mesi scorsi dal Mase, infatti, si legge (oltre al dato di pag. 102) che insieme al fotovoltaico sarà l’eolico onshore (a terra, con capacità attuale installata pari a 12,3 Gw) l’altro motore di sviluppo delle fonti rinnovabili permettendo “al settore di coprire il 63,4% circa dei consumi finali elettrici lordi” al 2030. Sull’offshore, si legge dal Pniec, soprattutto per la versione floating (galleggiante) si “richiede il contemporaneo sviluppo di infrastrutture (in particolare portuali) in grado di abilitare la fase realizzativa e di assemblaggio degli impianti di produzione. Parallelamente è necessario favorire una gestione del processo di contrattualizzazione che tenga conto della pianificazione territoriale delle Regioni e dello sviluppo di rete previsto da Terna così da coniugare ventosità, impatto sulla rete elettrica, impatto locale e ricadute sui territori”. Quindi, secondo il Piano, contando anche tutte le “tecnologie innovative” al 2030 “si intende realizzare una capacità aggiuntiva di oltre 5 Gw”.

Quanto alle agevolazioni per gli impianti, il Pniec prevede circa 4,5 Gw di contingenti disponibili da assegnare di cui “il maggiore è previsto per l’eolico offshore” mentre gli investimenti previsti dal Piano ammontano a 5,5mld nel periodo 2024-2030. Nel Pniec 2023 ne erano previsti 3mld, il delta rispetto alle spese a politiche correnti è salito da 2 a 5,4.

Sulle infrastrutture in sé, invece, il Piano energia e clima italiano punta sull’approccio collaborativo con altri Paesi: “La cooperazione regionale sulle Fer con i Paesi confinanti (Malta, Croazia, Austria, Grecia e Francia) potrebbe basarsi sulla condivisione di progetti di sviluppo di impianti in mare (eolico off shore, maree, moto ondoso) e della relativa filiera cantieristica marittima, sull’apertura dei meccanismi di supporto, sulle interconnessioni elettriche, i gasdotti e gli approvvigionamenti di gas naturale. Per quanto concerne il trasferimento statistico su cui si è dibattuto nei confronti intercorsi, tutti gli Stati sono rimasti possibilisti in quanto sarà una necessità da valutare eventualmente solo in itinere”. Varrebbe la pena accelerare su tutti questi punti visto che, secondo Ne, “il potenziale giro d’affari per il settore eolico in accordo agli obiettivi europei di decarbonizzazione può essere stimato in 277 miliardi di Euro per l’eolico onshore e 294 miliardi di Euro per l’eolico offshore”.

I ritardi dell’Italia sull’Europa

La distanza rispetto all’Europa e l’oggettivo stallo italiano sugli sviluppi dell’eolico offshore si spiegano, secondo Nomisma Energia, con cinque differenti barriere. Anzitutto scontiamo una “visione di lungo termine ancora con lacune”. Il tassello mancante è quello normativo: “L’Italia non ha ancora un quadro regolatorio completo per lo sfruttamento offshore delle rinnovabili, in particolare in materia di pianificazione dello spazio marittimo”. Questi deficit si ripercuotono poi sulle lentezze burocratiche e autorizzative che ci restituiscono “processi lunghi e complessi”. Non aiuta, poi, il contesto politico: la sindrome in questo caso è affiancabile a quella Nimby (Not in my back yard) dei Comuni, come quelli in contestazione da mesi in Sardegna. Lato parlamentare e governativo, invece, prende il nome di Nimto: Not in My Terms Office (scadenza elettorale dei politici). In pratica, è più comodo rimandare la questione ai posteri. O alle Regioni, creando caos e disomogeneità: vedasi il decreto Aree idonee.

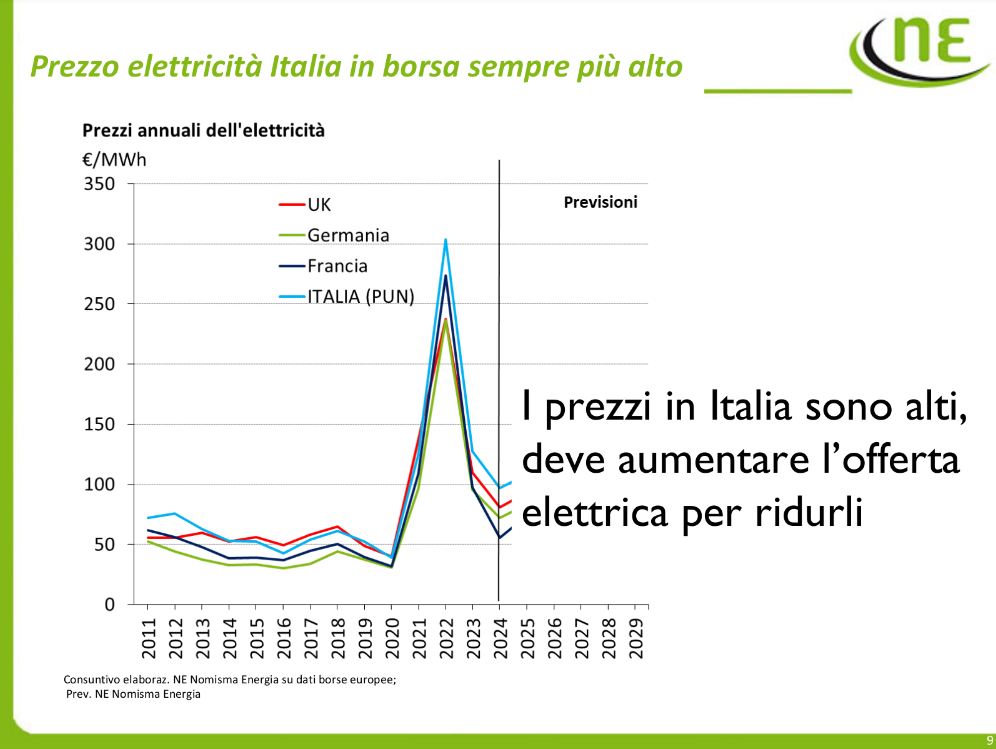

Ma passando alle questioni ancor più concrete e quotidiane, ecco le limitazioni infrastrutturali, gli scarsi investimenti sulla rete elettrica soprattutto per le aree più critiche come quelle costiere. La traduzione economica è “costi elevati”, necessità di maggiori investimenti e di rendere più attrattivi gli incentivi anche per il settore floating. Lato tariffe, “la stima dell’Lcoe (acronimo di Levelized Cost of Electricity) per l’eolico galleggiante nel 2024 è vicino a 200 €/Mwh” quindi diventa “inevitabile adeguare le tariffe”. Proprio ieri, intanto, il Mase ha firmato il decreto sull’energy release per porre un calmiere ai prezzi per le imprese cosiddette energivore che producono da fonti verdi. La messa a disposizione di energia elettrica avviene con contratti per differenza a due vie con l’impegno a realizzare nuova capacità di generazione green entro 40 mesi dalla sottoscrizione e a restituire l’energia anticipata su un orizzonte temporale di 20 anni ad un prezzo pari a quello di anticipazione. La nuova capacità è realizzata mediante nuovi impianti ovvero mediante il rifacimento di strutture esistenti, di potenza pari almeno a 200 kW. Previsti, poi, contributi fino a 300mila euro per coprire i costi.

Il resto del Vecchio Continente ha al momento un’altra marcia. Secondo i dati WindEurope rielaborati da Nomisma Energia, infatti, “in Europa nel 2023 si sono toccati 274 Gw di potenza eolica. Gli obiettivi di RePowerEu (almeno il 42,5% di energia rinnovabile sul consumo complessivo), la capacità dovrebbe collocarsi tra i 420 e 510 Gw entro il 2030. La nuova capacità a livello europeo necessaria di eolico offshore per gli obiettivi 2030 è stimata in 65 -100 Gw”. Annualmente, quindi, si tratta di raggiungere un target di 25Gw annui fino a fine decennio con 9 Gw all’anno di eolico offshore. Altri dati servono a render chiaro il confronto amaro tra Italia e resto d’Europa: “Nel 2023, in Italia l’eolico ha rappresentato circa il 9% della generazione elettrica. Gli altri Paesi Eu affini all’Italia hanno produzione e incidenza sensibilmente più alte. Nella Ue, l’incidenza media è stata pari al 16%, quasi il doppia dell’Italia”, ricorda Nomisma Energia.

L’ottimismo del governo: pronto l’accordo con Pechino

“Il Governo sta ponendo grazie attenzione alle fonti energetiche”, ha detto il vicepresidente di Anev Mauro Fabris. “L’eolico offshore rappresenta una realtà molto più importante di quella che definisce il Pniec, un limite da rivedere. L’eolico offshore può contribuire a risolvere il problema energetico nel nostro Paese”. Sul fronte dei progetti, “la filiera nazionale serve appunto per evitare di diventare dipendenti dei Pasi che hanno i componenti che servono per le rinnovabili. Speriamo che si possa inaugurare il prima possibile un sito per l’assemblaggio dell’eolico offshore. Ci sono oltre 100 Gw di richieste di progetti. I problemi non si risolvono con i dazi”.

E’ intervenuto anche il ministro Adolfo Urso, titolare del Mimit: “Domani incontreremo i sindacati con Abi, la produzione d’acciaio e la cantieristica sono settori in cui l’Italia può dare molto per la produzione delle piattaforme galleggianti, una delle opportunità più importanti nei prossimi anni. Le potenzialità del nostro Paese sono molte, che ha sviluppato una propria capacità industriale per eolico a terra, ma può fare di più e meglio per l’eolico offshore per le caratteristiche delle imprese a perché siamo gli attori più significativi dell’economia del mare”.

Come? “A settembre porteremo in Parlamento il decreto preparato con Musumeci per aprire la strada alla legge quadro sulla Blue Economy. L’eolico offshore può rafforzare il sistema industriale italiano e aumentare l’indipendenza energetica. Stiamo lavorando a partnership industriali. Tema di cui mi sono occupato a Pechino e su questa base si svilupperà l’accordo elaborato con il Ministero dell’industria cinese sarà sottoscritto durante la missione di Giorgia Meloni, che si terrà nei prossimi giorni”. Al centro dell’accordo, ha aggiunto Urso, tecnologia verde e automotive elettrica. “Il piano riguarda progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la creazione di batterie, pannelli solari e turbine eoliche, oltre a pompe di calore. Le risorse per realizzare gli impianti eolici offshore ci sono. Dobbiamo coniugare transizione ambientale e sostenibilità economica, produttiva e sociale del sistema Italia e industriale. Dobbiamo metterci al centro dello sviluppo di queste nuove fonti non solo per l’installazione, ma anche per la produzione ai fini dell’esportazione di tecnologia green. Parliamo dei comparti del futuro dell’industria italiana”.

Quali scenari per l’Italia

Secondo Davide Tabarelli, “saremo un’avanguardia mondiale per quantità e tecnologie” ma oggi “l’Italia è in ritardo nella produzione eolica rispetto agli altri Paesi. Ci sono sempre comunità che cercano di preservare il territorio, condizione che favorisce l’eolico offshore”. Eppure, tra sindrome Nimby e Nimto rimaniamo bloccati. “L’Italia ha una grande occasione per diventare hub dell’energia con una filiera dell’eolico”, ha affermato Tabarelli. Nel frattempo, meglio assicurarsi con le nuove vie del gas dal Nordafrica e dagli Usa via nave.