IL RAPPORTO 2023

Edifici, Enea-Cti: classi meno green SOTTO al 50%. Ape sopra 1 milione

Presentato ieri a Roma, il report contiene anche le percentuali di emissione degli attestati in base alle Regioni. Prevalgono quelle del Nord Italia, poi il Lazio. Bene le operazioni di efficientamento nel settore residenziale, salgono anche gli attestati dopo gli interventi di riqualificazione edilizia. “In un contesto di grandi sfide come quelle della transizione energetica e della decarbonizzazione, l’Ape offre la possibilità di diffondere una cultura energetica più matura”, ha detto il presidente di Enea Gilberto Dialuce.

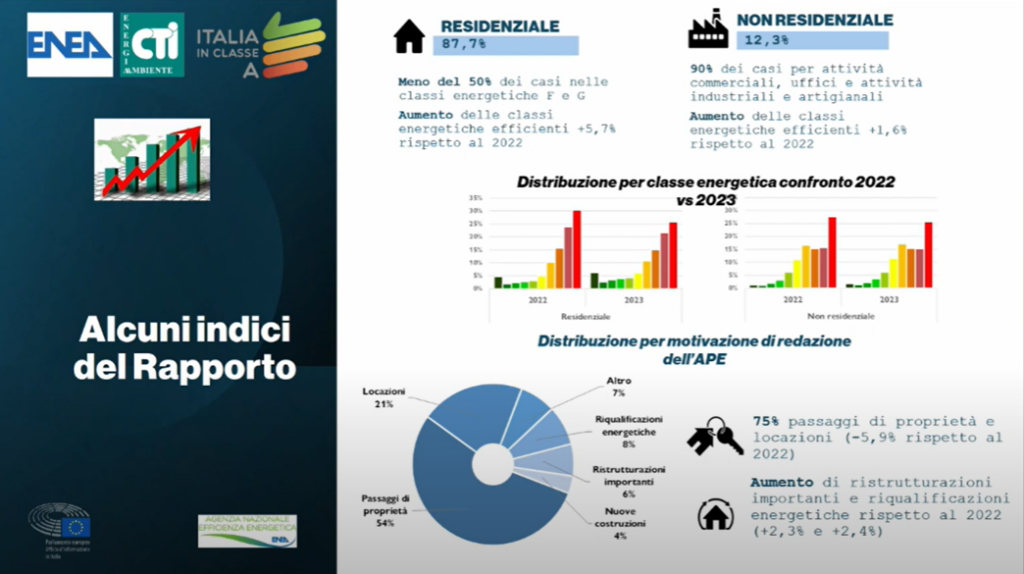

Migliorano in modo significativo le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale certificato nel 2023: la percentuale di edifici nelle classi energetiche meno efficienti (F e G) scende sotto il 50% per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni. A dirlo, il quinto rapporto annuale presentato ieri a Roma da Enea e Cti, il Comitato termotecnico italiano energia e ambiente, contenente il monitoraggio degli Attestati di Prestazione Energetica (Ape) registrati nel Siape 1. Per lo scorso anno, le registrazioni ammontano a 1,1 milioni, di cui la quota più consistente (21,7%) è stata emessa in Lombardia, con a seguire Piemonte (9,2%), Veneto (8,7%), Emilia-Romagna (8,5%) e Lazio (8,3%). Un altro dato positivo del rapporto riguarda poi la crescita delle classi energetiche più efficienti nel residenziale: +6% delle A4-b sul 2022. Aumentano anche gli Ape emessi dopo le riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni importanti, che rappresentano rispettivamente il 7,9% e il 6,4% (+2,3% e +2,4% nel confronto con il 2022). Questo – spiega il rapporto – è confermato anche dagli attestati collegati a passaggi di proprietà e locazioni che risultano in calo rispetto al 2022 (-5,3%), pur continuando a rappresentare il 54,2% del campione analizzato.

Come migliorare? Secondo il rapporto, va aumentata la rappresentatività del parco certificato per programmare al meglio percorsi pluriennali di riqualificazione. Si potrebbero istituire, per esempio, forme di certificazione non obbligatorie e possibilmente incentivate. Va poi aumentata la consapevolezza civile nel partecipare alla transizione green: i benefici sono sia individuali (abitativi e patrimoniali) sia collettivi (una società più pulita, ecosostenibile e inclusiva). Ecco perché dal lato delle istituzioni, di chi fa comunicazione, dai professionisti, secondo Enea-Cti, serve un impegno maggiore tanto quanto quello per vincere la sfida della semplificazione burocratica per favorire l’accesso ai finanziamenti e coinvolgere capitali privati.

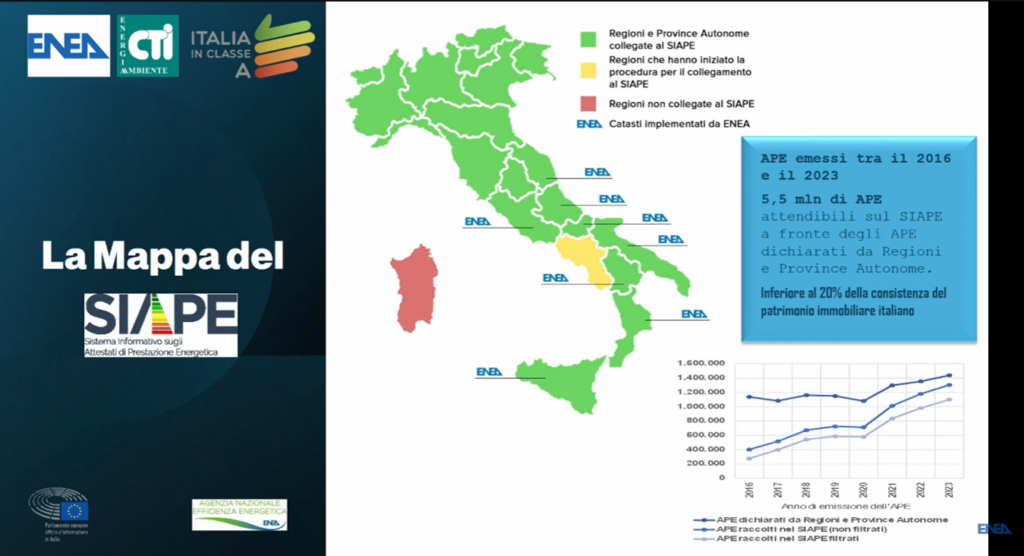

L’edizione 2024 del Rapporto si è concentrata anche sui nuovi strumenti e metodi di analisi sviluppati per migliorare la qualità degli Ape, in particolare sulle metodologie di controllo utilizzate

dai certificatori, sia durante la fase di predisposizione dell’APE che in quella successiva. Il Report presenta anche dei focus sul percorso di perfezionamento dei Catasti Energetici Unici (Ceu)

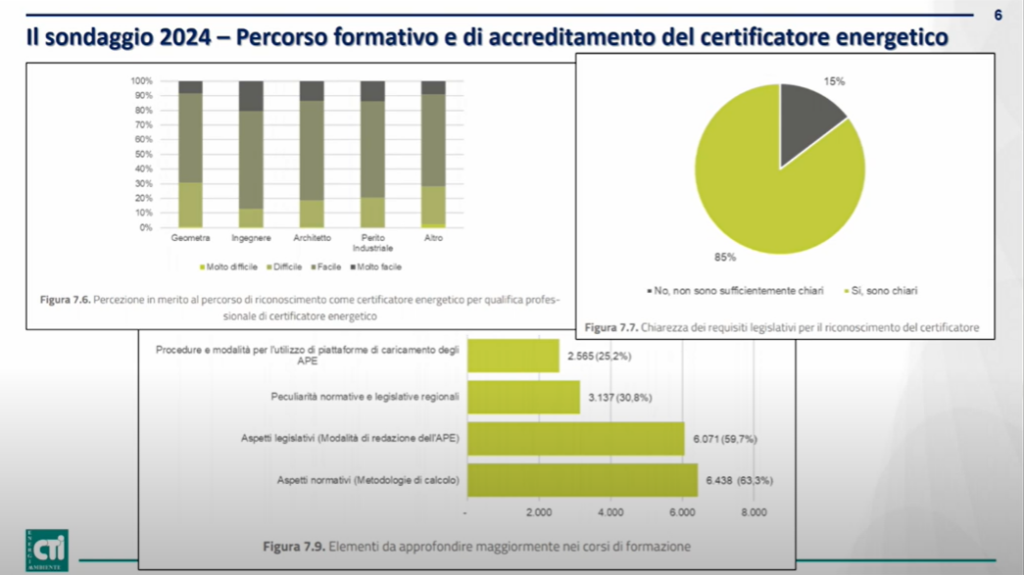

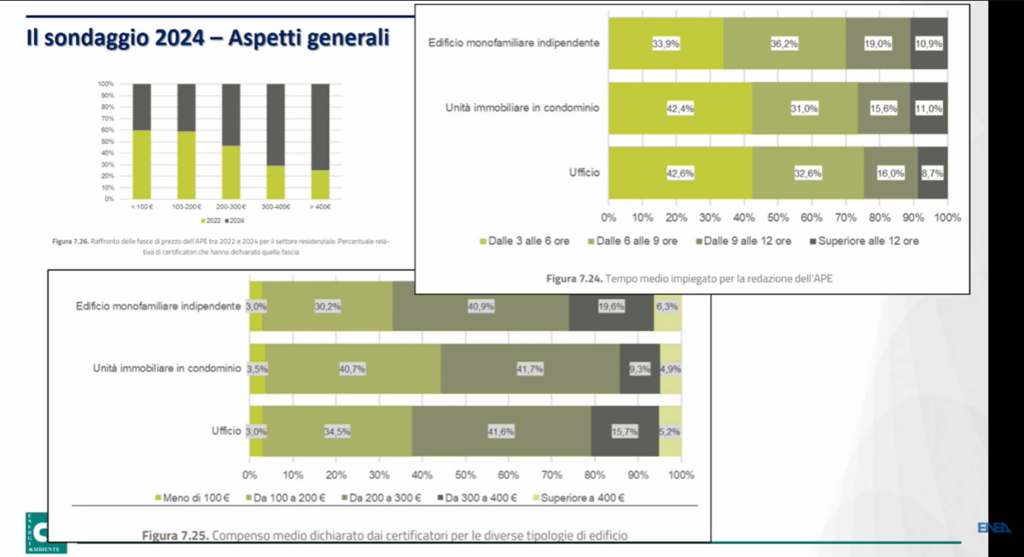

regionali (in funzione del possibile sviluppo del Catasto Unico Nazionale), del Portale nazionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (Pnpe 2 ) e delle altre applicazioni informatiche predisposte da Enea. Infine, il Rapporto, illustra, evidenziando un generale consenso, i risultati di un sondaggio a cui hanno risposto oltre 10 mila certificatori, chiamati a esprimersi sugli aspetti significativi del processo di redazione dell’Ape, dalla qualifica del professionista, al reperimento dei dati, ai rapporti con gli altri attori del processo, alla percezione dell’utilità di questo importante strumento.

“Il Rapporto Enea – Cti evidenzia come la certificazione energetica non rappresenti soltanto un strumento tecnico per valutare le prestazioni degli immobili e più in generale del patrimonio edilizio italiano, ma anche uno strumento per migliorarne l’efficienza, favorendo l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che riducano i consumi”, ha detto il presidente Enea, Gilberto Dialuce. “In un contesto di grandi sfide come quelle della transizione energetica e della decarbonizzazione, l’Ape offre la possibilità di diffondere una cultura energetica più matura, di incentivare comportamenti virtuosi e investimenti mirati al miglioramento di efficienza e sostenibilità”.

“La nuova edizione del Rapporto mette in risalto come il meccanismo della certificazione energetica funzioni e produca risultati rilevanti. Ed è proprio questa la sua funzione. Costituire un importante strumento di lavoro che con il periodico monitoraggio della situazione consente al legislatore e agli operatori, ma anche a noi, Enea e Cti, che l’abbiamo elaborato di valutare l’evoluzione e i risultati delle strategie nazionali a supporto della transizione energetica e della decarbonizzazione e di individuare sempre nuovi spunti di miglioramento. Tutto questo è confermato dai risultati positivi mostrati nel Rapporto 2024”, ha spiegato il presidente del Cti, Cesare Boffa.

Secondo Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo dove si è tenuta la presentazione, “il tema della certificazione energetica degli edifici riguarda la possibilità di attuare concretamente una parte del Green Deal, è l’atto che negli ultimi 5 anni ha occupato il legislatore europeo per più tempo. La nuova direttiva – che è la riformulazione della vecchia direttiva del 2010 ed è entrata in vigore ad aprile 2024 – è uno dei pezzi forti del Green Deal europeo perché riguarda un settore che è responsabile del 36% delle emissioni climalteranti e del 40% del consumo energetico”. Inoltre, “finora – ha aggiunto Corazza – il ritmo con cui gli edifici europei sono stati ristrutturati, riammodernati e resi più efficienti è stato molto lento, dell’1% all’anno. Per questo, nel suo discorso sullo stato dell’Unione europea di 4 anni fa, Ursula van Der Leyen aveva parlato di una vera e propria ondata di ristrutturazioni edilizie. La direttiva Epbd prevede di far presentare agli Stati membri dei piani per ridurre del 16% il consumo energetico al 2030 e dal 20% al 22% al 2035. Sempre al 2030 devono essere ristrutturati il 16% degli edifici con la classe energetica più bassa e al 2033 il 26% di questi edifici. Il punto debole di questa azione sono i soldi: noi, a differenza degli americani e dei cinesi, stiamo facendo una politica industriale di tradizione, di ristrutturazione della nostra economia e del nostro modo di consumare e di vivere senza un vero bilancio. Perché un terzo bilancio europeo significa 60 miliardi di euro l’anno, più i prestiti della BEI. Quindi, a fronte dei 3.000 miliardi degli Stati Uniti o del piano della Cina – che le ha consentito di avere leadership su tanti settori, a cominciare da quello dalle batterie per le auto elettriche – è un po’ complicato convincere le persone a ristrutturare casa, se non c’è un accesso al credito o dei fondi in garanzia”.

Per Marco Morini, policy officer Dg Ener della Commissione europea, “oggi parlare di armonizzazione è ancora difficile, perché gli Stati membri hanno differenti approcci. Raggiungere l’armonizzazione non è facile, e probabilmente non è l’obiettivo della direttiva in questo momento. Sicuramente. però, sono stati fatti dei passi importanti verso l’adozione di criteri comuni e sul rafforzamento delle disposizioni sull’affidabilità, sulla qualità e sulla chiarezza degli attestati di prestazione energetica”.

Consulta qui il rapporto integrale Enea-Cti