REPORT WATER INTELLIGENCE

Acqua, l’AI è già realtà: tecnologie made in Italy in uso in 110mila aziende agricole

Eccesso e scarsità di acqua convivono e sono due lati della medaglia con cui l’Italia deve fare i conti. Da un lato, gli eccessi dei fenomeni meteorologici, dall’altro la scarsità e la vetustà delle infrastrutture idriche insieme alla mancanza di investimenti nel settore da almeno vent’anni

20 giugno

IN SINTESI

L’Italia è quel “bravo studente ma non si applica” anche nel settore idrico ma la diffusione di nuove tecnologie, per lo più basate sull’Intelligenza Artificiale, apre prospettive promettenti. Numeri, resoconti e scenari arrivano dal rapporto Water Intelligence scritto da Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi di Ewa – Earth and Water Agenda e curato da Italiadecide e Proger. Il problema di fondo dell’Italia resta quello delle infrastrutture, sia in termini di età (avanzata) che di manutenzione, rigenerazione o nuova realizzazione. La diffusione sempre maggiore delle nuove tecnologie, funzionanti tramite Ai, sta diventando però un fattore nelle aziende agricole (e non solo) tanto per risparmiare acqua quanto per migliorare i conti. Sono 110mila su un totale di 1 milione 130mila le aziende del settore delle coltivazioni che già oggi, nel nostro Paese, fanno ricorso quotidiano alle applicazioni tecnologiche, inclusi software di Intelligenza Artificiale, per il monitoraggio e la gestione dell’acqua.

AI e nuove tecnologie migliorano la gestione dell’acqua

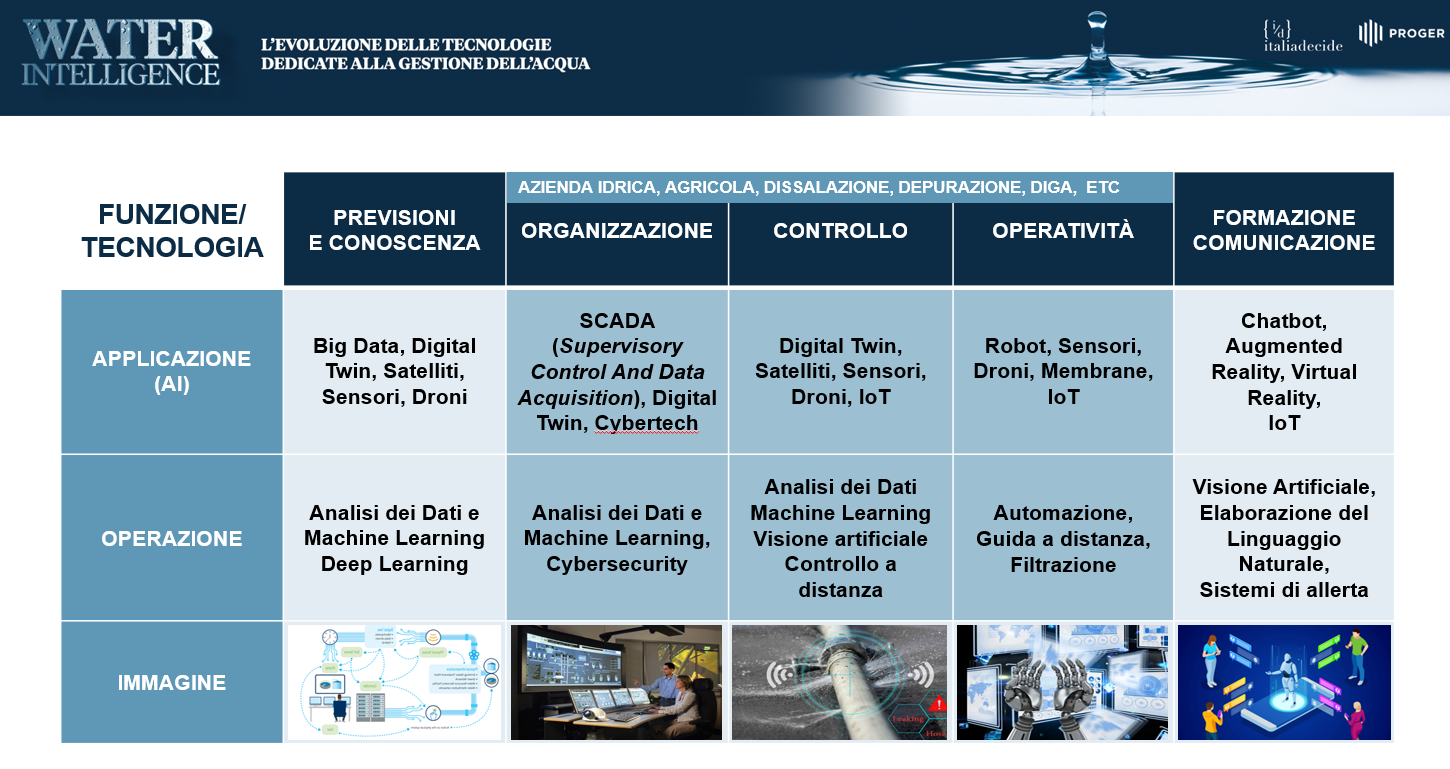

Il totale delle applicazioni tecnologiche già in circolo in Italia è di 150mila e molti strumenti innovativi sono made in Italy poiché frutto della ricerca di Ispra, Enea, Cnr e Copernicus. La loro impostazione, quindi, è italiana. L’agricoltura è il settore che più vi sta ricorrendo ad oggi. Dall’agricoltura 4.0 alle irrigazioni a goccia o di precisione, idroponiche e verticali, si può risparmiare il 70% di acqua e abbattere i costi. Come spiegano le slide raccontate ieri alla presentazione del paper da Mauro Grassi, si va dall’impiego dei robot per l’automazione dei processi operativi all’uso di dati per comporre modelli previsionali e decisionali utili a programmare il lavoro in base al meteo e quindi garantendo una riduzione dei rischi d’impatto degli eventi atmosferici più estremi. Dal punto di vista informativo, invece, gli strumenti principali disponibili sono le chatbot e i visori che illustrano tutti i dati su aree e impianti d’interesse.

“L’agricoltura – scrive il rapporto – utilizza i maggiori volumi di acqua: su 26,6 miliardi di m3 all’anno di acqua utilizzata in Italia, il 54,5%, cioè 14,5 miliardi di m3, defluisce verso l’irrigazione e la zootecnia, in particolare nei mesi estivi quando l’evapotraspirazione supera i flussi delle precipitazioni. L’agricoltura 4.0 offre molteplici applicazioni: strumenti di sensoristica a terra o di rilevazione dall’alto con droni e satelliti, simulazioni e ottimizzazioni di uso della risorsa idrica attraverso modelli computazionali e di Ai, controlli delle tipologie colturali e dell’uso dei fertilizzanti. Il contadino “in camice bianco” dispone e disporrà in futuro di un set di informazioni utili ad adottare modelli ottimizzanti che risparmiano risorse, diminuiscono l’uso di fertilizzanti che spesso finiscono per inquinare corsi d’acqua e laghi, aumentando la quantità e la qualità dei raccolti. È la sensoristica di ultima generazione che oggi forma e informa gli agricoltori mettendoli in grado di sapere in quali zone dei campi, in quali quantità e quando somministrare acqua, migliorando le rese e le caratteristiche organolettiche, poiché si evitano alle coltivazioni gli stress da carenza o sovrabbondanza di acqua”. Proprio in ambito d’irrigazione si va dalla tecnica a vapore a quella aerea, olografica, a onde sonore, fino a puntare su colture meno idro-esigenti o modificando la genetica delle piante per rinforzarne la tenuta a fronte delle giornate siccitose.

A livello industriale, altrettanto, “le aziende più performanti hanno da tempo sviluppato percorsi di digital transformation con cluster tecnologici e sistemi intelligenti di gestione e monitoraggio, misura e telemisura, e applicazioni dell’Ai che si traducono in buona manutenzione del patrimonio di infrastrutture, qualità dell’acqua distribuita, efficienza nella gestione”. Scrivono D’Angelis e Grassi che “esistono sistemi come Supervisory Control and Data Acquisition, con componenti software e hardware utilizzato per supervisionare e gestire infrastrutture monitorate in tempo reale a controllo locale e da remoto; Turck Automation Suite, la piattaforma che riunisce in un unico software strumenti di configurazione e parametrizzazione dei sensori intelligenti con funzioni di gestione di rete con semplificazioni di processi di integrazione e interoperabilità delle diverse tecnologie utilizzate, dall’approvvigionamento alla domanda di acqua alle acque reflue con tecnologie di comunicazione Ethernet, Gps o Gprs”.

A proposito di comunicazione efficiente, “i contatori intelligenti in ambito IoT e software per servizi di assistenza all’utenza e sportelli on-line rafforzano le relazioni con i cittadini, favorendo comunicazioni trasparenti e immediate, semplificando le pratiche amministrative con App con messaggistica istantanea di avvisi di disservizi, bolletta web, autoletture. Aumentando il grado di consapevolezza sui consumi e rendendo più trasparente la qualità del servizio”.

Le infrastrutture restano poche, vecchie e malfunzionanti

Insomma, le nuove tecnologie consentono e consentirebbero sempre di più di efficientare tanti settori, migliorando anche i processi di bonifica, di desalinizzazione, riducendo il rischio frane e la permeabilità dei suoli urbani. Sono in uso, ad esempio, “nella gestione delle 394 aziende del servizio idrico integrato e 4 multiutility, dai prelievi alla distribuzione e depurazione; dei 202 Consorzi di Bonifica dell’Anbi, nel controllo e manutenzione di 231.000 km di canali irrigui, con 22.839 briglie e sbarramenti, 914 invasi e vasche di compenso e 960 impianti di idrovore, nel controllo delle 526 grandi dighe e 26.288 piccole dighe, con 4.446 centrali idroelettriche”.

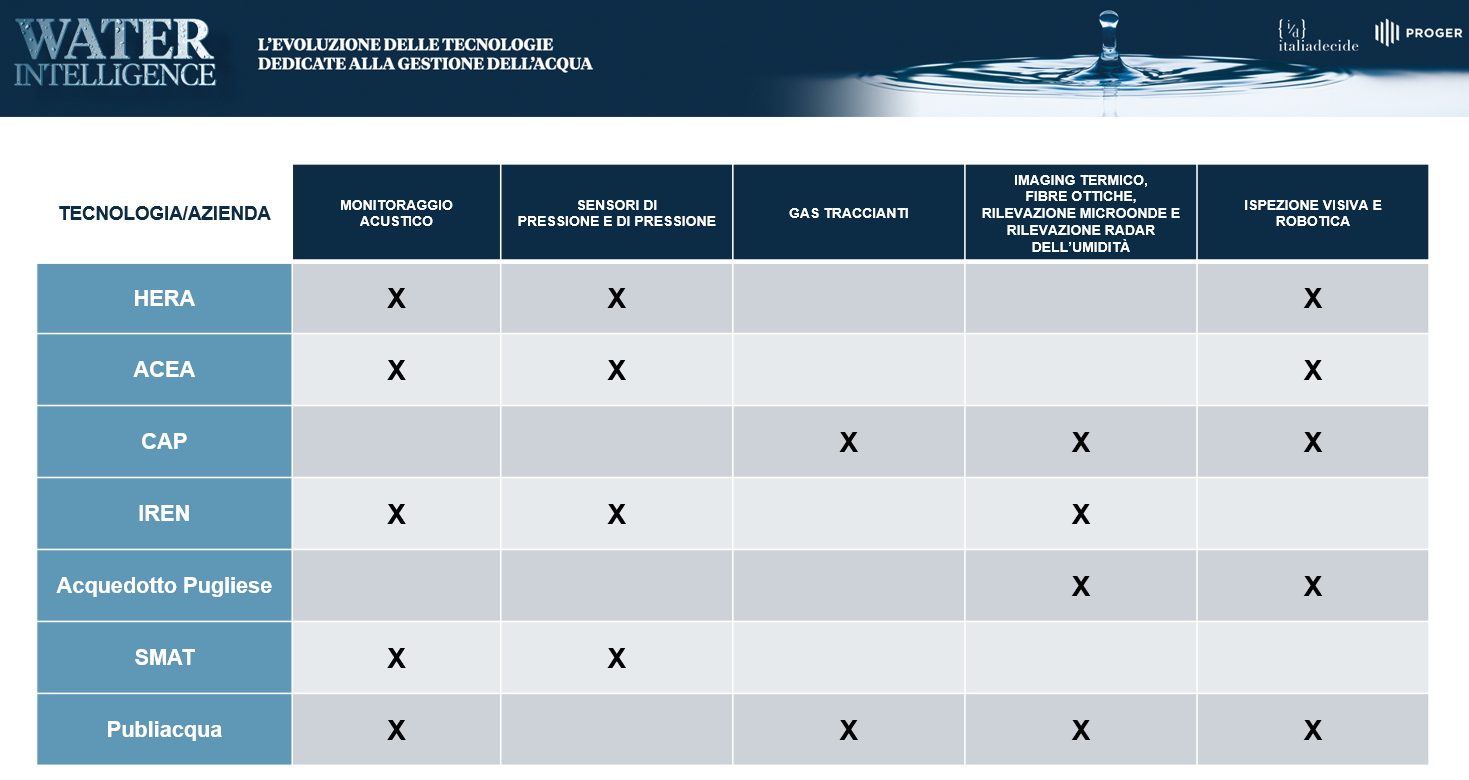

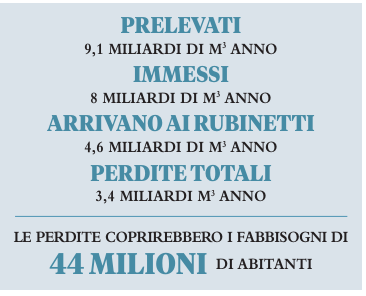

Ad oggi, detto della diffusione crescente delle tecnologie AI-based, in Italia permane un forte deficit infrastrutturale. Ci sono, infatti, 140 miliardi di mc di acqua prelevabili ma anche le perdite abbondano: su 9,1 miliardi di mc immessi ogni anno ne arrivano a destinazione solo 4,6 mld di mc. Questo posiziona l’Italia – che ha un sistema integrato da 400mila kilometri – in testa ai responsabili delle maggiori perdite idriche in tutta l’Ue. Ricordano i due relatori di Ewa che “negli ultimi 20 anni 9 gravi fasi di siccità con costi complessivi per circa 30 miliardi di euro” e che senza adeguate strutture è stato e rimane facile assistere a impatti dannosi di tali fenomeni. “Oltre il 60% della rete idrica ha più di 30 anni, il 25% più di 50 anni: su 34,2 miliardi di m3 prelevati ne arrivano a destinazione solo 26,6 (77%). La nostra rete perde 7,6 miliardi di m3 all’anno (23%)”, ha ribadito ieri alla presentazione del report Marco Lombardi (ad Proger e Presidente Osservatorio).

Di più, ancora dal report: “c’è una bassa attenzione al risparmio idrico anche nel settore manifatturiero, che assorbe circa un quinto degli usi finali (21%). Emblematico il rapporto tra il volume d’acqua utilizzata e il valore aggiunto realizzato da ogni singolo settore, espresso dall’indicatore Water Use Intensity Indicator: in Italia si utilizzano in media circa 13 litri di acqua per euro di valore aggiunto realizzato. Chimico, tessile e carta in testa tra i settori più idro-esigenti. Nell’ambito industriale sarebbe fondamentale un maggiore utilizzo di acqua depurata, riducendo così la necessità di acqua di falda o di sorgente. Tanto più che l’Italia versa 60 milioni l’anno come sanzione all’Ue per effetto di diverse infrazioni in materia di infrastrutture idriche, tra cui la mancanza di sistemi di depurazione e filtraggio delle acque reflue, sia in ambito agricolo che industriale, e il loro riuso, anche in ambito civile”.

La soluzione? Più investimenti, soprattutto sul fattore umano

Secondo Grassi, però, non c’è una tecnologia “vip” di quelle sempre più in via di diffusione (sulle quali va avviato un lavoro di controllo degli sprechi d’acqua: fra 3 anni si stima che la domanda di Ai generativa richiederà prelievi tra 4,2 e 6,6 miliardi di metri cubi). Piuttosto, i passi avanti da fare per aumentarne l’impatto e l’efficacia sfociano sul fronte degli investimenti. In particolare nella formazione del personale per utilizzare al meglio questi strumenti innovativi. “Negli ultimi 20 anni – si legge nel rapporto – lo Stato ha investito nel settore idrico tra l’1 e il 2% della spesa pubblica nazionale, quasi zero rispetto ad altri settori di servizi a rete. Questa irrilevanza viene confermata anche nel Pnrr con investimenti pari a 4,3 miliardi di euro sul totale di 238 miliardi, quando il sistema infrastrutturale italiano risulta antiquato, disfunzionale e non resiliente ai cambiamenti climatici, con limitata capacità di accumulo e perdite di oltre il 30% lungo la rete”.

Intervenendo alla presentazione del report, ieri mattina, Enrico Pezzoli – responsabile sviluppo business idrico del Gruppo Acea – ha detto che “l’Ai, con i suoi algoritmi e la sua capacità predittiva, ha già un ruolo importante nel contrasto alle perdite idriche che però, a causa della vetustà delle reti, continuano a rappresentare uno dei principali problemi delle infrastrutture italiane ed europee. La water intelligence, infatti, non è in grado di riparare sistemi idrici ormai obsoleti: nuovi investimenti, oltre alle nuove tecnologie, restano l’unica soluzione. Serve un piano nazionale per l’acqua con una strategia unica che coniughi economia e ambiente, riduca la frammentazione delle gestioni, prolunghi le concessioni e punti alla raccolta e al riuso dell’acqua, una risorsa che “abilita”, non solo le nostre vite, ma anche circa il 40 per cento del Pil nazionale”.

Il report Water Intelligence si conclude con la proposta di un piano da 17,7 miliardi di euro all’anno per dieci anni per “dare stabilità e sicurezza idrica al Paese”. Secondo il Mit, servono 12 miliardi per 521 opere idriche. 900 milioni di euro del Pnrr più altri 50 per le progettazioni. Si tratta di opere per l’accumulo, trasporto e distribuzione di risorsa idrica. La regione più beneficiata è la Basilicata con 113,7 milioni, seguita da Sicilia con 92, Lombardia con 77,8 e Veneto con 69,5 milioni. Per Grassi e D’Angelis c’è bisogno “di restituire all’acqua finalmente il rilievo pubblico e politico che merita come elemento strategico e infrastrutturale per la crescita complessiva, anche economica e tecnologica dell’intero sistema nazionale”. I ritardi, altrimenti, rischiano di diventare incolmabili anche con i robot.