RIFIUTI

Legambiente e le associazioni cattoliche: è allarme, le bonifiche ferme al 6% con 35 reati di omissione 2015-2023

Tre gli alert rossi: gravi ritardi amministrativi, una media bassissima di 11 ettari bonificati l’anno su oltre 140mila, Sicilia, Lazio e Lombardia le regioni con più illeciti. Non va meglio per le falde, bonificate appena il 2%. Ci vorranno mediamente – per i siti di interesse nazionale più virtuosi o fortunati – almeno 60 anni prima di vedere l’iter concluso.

IN SINTESI

In Italia le bonifiche sono sempre più in stallo. A pesare tre alert rossi: i gravi ritardi negli iter amministrativi, una media bassissima di ettari bonificati l’anno, i reati di omessa bonifica accertati negli ultimi 9 anni (dal 2015 al 2023).

In particolare, dei 148.598 ettari di aree a terra inquinate, ricadenti in 41 siti di interesse nazionale, solo il 6% (7.972 ettari) è stato bonificato e appena il 5% (6.188 ettari) ha il progetto di bonifica o di messa in sicurezza approvato. Il suolo finora caratterizzato, (la caratterizzazione

è il primo passo per il risanamento di un’area contaminata e serve a definire la tipologia e la diffusione dell’inquinamento, fondamentale per progettare gli interventi necessari), non va oltre il 24%. A lanciare l’allarme è un report di Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera, che sottolinea “gravi ritardi negli iter amministrativi” e “una media bassissima di ettari bonificati all’anno”: appena 11 sugli oltre 140mila che restano.

Infatti, non va meglio per quanto riguarda l’approvazione di progetti di bonifica o di messa in sicurezza delle aree, che rappresentano il secondo passo da compiere nel percorso di bonifica e che vede complessivamente solo il 5% del terreno delle aree perimetrate (6.188 ha su 148.598) aver raggiunto questo step. Solo in 2 SIN (Sito di Interesse Nazionale, ndr) tale percorso è completato per il 100% delle aree a terra, mentre in 23 SIN la percentuale è inferiore al 50%.

Un’utopia anche il percorso che vede il procedimento concluso, e quindi la bonifica ormai realizzata. Solo il 6% dei suoli (7.972 ha su 148.598) ha raggiunto il traguardo; mediamente lo stato di avanzamento nei 40 siti analizzati è del 16%, con il SIN delle Aree industriali della Val Basento che ha raggiunto il 90%, quello della Fibronit di Bari il 73%.

Le falde

E se per la matrice suolo i numeri parlano chiaro, per una matrice ancor più complessa e delicata, come quella della falda, i numeri raccontano gli stessi ritardi: solo il 23% delle acque sotterranee ha il piano di caratterizzazione eseguito, solo il 7% ha il progetto di bonifica o di messa in sicurezza approvato e scende al 2% la percentuale che vede il procedimento di bonifica concluso.

Procedendo di questo passo, con una media di 11 ettari bonificati all’anno, ci vorranno mediamente – per i SIN più virtuosi o fortunati, almeno 60 anni ancora prima di vedere l’iter concluso. Per gli altri i tempi sono paragonabili a quelli per smaltire le scorie nucleari, centinaia di anni se non qualcosa di più in alcuni casi.

I siti contaminati

Se a questi numeri si aggiungono anche quelli dei Siti di Interesse Regionale, la situazione desta ancor più preoccupazione se si guardano i numeri totali, ma uno spiraglio di luce si può intravedere analizzando l’esito dei procedimenti conclusi. Secondo gli ultimi dati raccolti e pubblicati da Ispra sullo stato delle bonifiche dei Siti di Interesse Regionale (2024), infatti, i siti interessati da procedimenti di bonifica nel 2023, sono complessivamente 38.556, dei quali 16.365 con procedimento in corso (42%) e 22.191 (58%) con procedimento concluso.

È evidente, sottolineano le associazioni, che bisogna “non solo invertire la rotta, ma bisogna farlo anche velocemente”.

Non solo in Italia, ma anche in Europa. Infatti, l’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), stima che nel vecchio continente ci siano 2,8 milioni di siti contaminati, di cui però solo la metà, circa 1,4 milioni sono quelli effettivamente quelli censiti e registrati e solo l’8,3% di quelli registrati (115.385) risulta bonificato e solo lo 0,7% (10.548) risulta essere sotto procedura di bonifica.

Mal comune mezzo gaudio, “ma questo non ci può consolare. Anzi deve servire da sprono”, si sottolinea nel report. Lo chiedono soprattutto i cittadini che vivono in quelle famose aree definite per legge 40 anni fa “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”. Proprio in queste aree le popolazioni sono più fragili a causa della loro esposizione cronica agli inquinanti, e pertanto sono più vulnerabili anche nei confronti di altri fenomeni, dalle epidemie da agenti infettivi agli eventi estremi ai dissesti del territorio causati dai cambiamenti climatici. In queste condizioni, in Italia, ci vivono circa 6,2 milioni di persone, prendendo in considerazione solo 46 SIN che sono stati oggetto di studio negli anni.

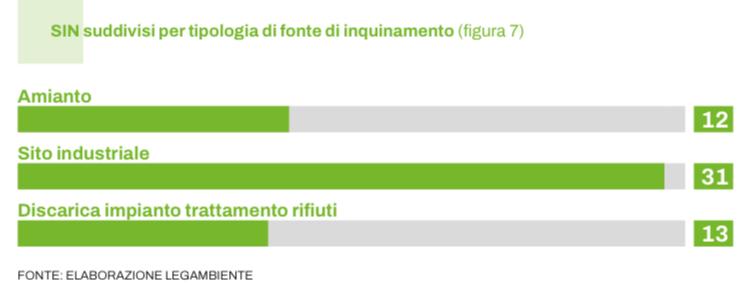

Le fonti di inquinamento

Per quanto riguarda la tipologia di inquinamento, si possono individuare tre classificazioni principali in cui raggruppare i SIN: siti con amianto, industrie chimiche di varia natura (da petrolchimici a raffinerie ed industrie meccaniche) e discariche (incontrollate e per rifiuti

pericolosi).

La suddivisione non è netta, ed in alcuni siti si possono trovare tutte e tre queste categorie, rendendo ancora più complesso il progetto di bonifica. Nel 29% (12 su 42) dei siti risulta presente amianto, nel 31% (13 siti) sono state individuate discariche incontrollate, mentre nel 74% (31 siti) sono presenti industrie chimiche, petrolchimiche o meccaniche sia attive (che quindi continuano ad essere potenziali fonti di contaminazione), che dismesse. I contaminanti maggiormente presenti sono: metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, solventi organo-clorurati e policloro bifenili (PCB), oltre all’amianto.

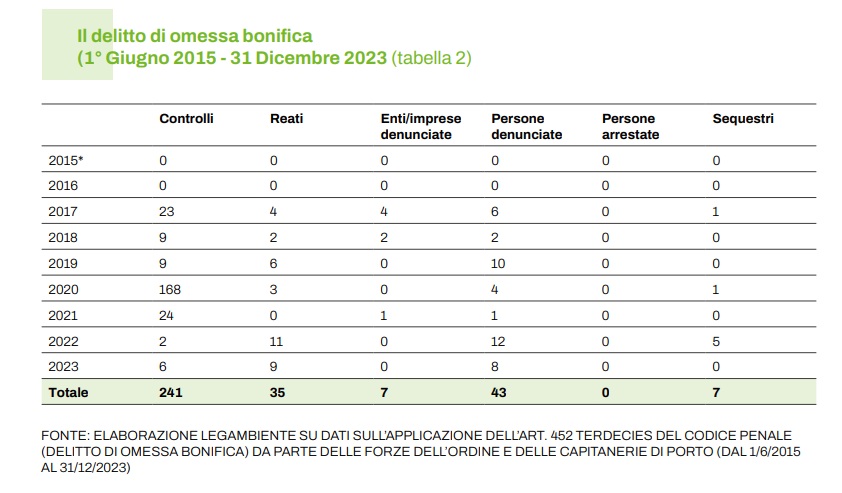

I reati di omessa bonifica

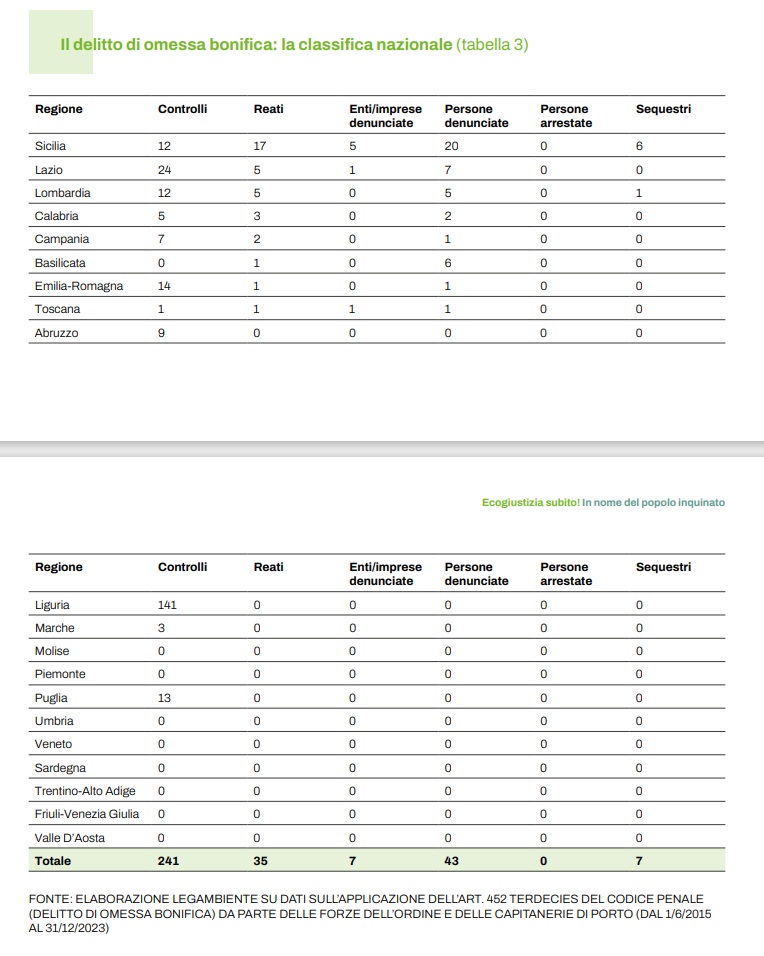

Nel report “Le bonifiche in stallo” si esprime preoccupazione anche per i reati di omessa bonifica. Tra il 2015 e il 2023, su 241 controlli, ne sono stati accertati 35. Ovvero un reato ogni 6,8 controlli, con 50 denunce e 7 arresti.

A livello regionale, in questi nove anni la Sicilia risulta essere la prima regione con 17 reati, seguita a grande distanza da Lazio e Lombardia, a quota 5 reati a testa. Terzo posto per la Calabria con 3 reati e al quarto la Campania, con 2. La Sicilia è anche la regione con il maggior numero di denunce, 25 tra enti o imprese e persone fisiche e sequestri, che sono stati 6. Un dato positivo, rispetto ai controlli, è quello della Liguria, dove ne sono stati effettuati ben 141.

Alla media attuale di bonifiche annuali, evidenzia lo studio, ci vorranno per i siti nazionali più “virtuosi o fortunati” almeno 60 anni per concludere l’iter. Per gli altri siti “meno fortunati”, i tempi sono paragonabili a quelli per smaltire le scorie nucleari, centinaia di anni.

Bicchiere mezzo pieno, invece, per i Siti di interesse regionale: “Quelli interessati da procedimenti di bonifica, nel 2023, sono complessivamente 38.556, dei quali 16.365 con procedimento in corso (42%) e 22.191 (58%) con procedimento concluso”.

“L’esposizione cronica di oltre il 10% della popolazione residente nei SIN e SIR – commentano le associazioni – a rischi permanenti per la salute è responsabilità degli inquinatori, ma anche dello Stato e dei Governi regionali. Serve una responsabilità di governance a più livelli che riguardi gli aspetti ambientali, sanitari, e il rispetto della legalità. Serve un cambio passo affinché salute, lavoro e diritto allo sviluppo e all’occupazione, non restino parole vuote. I territori colpiti dall’inquinamento industriale portano cicatrici profonde: malattie, morti, disoccupazione, emigrazione. Non è solo una questione ambientale, ma soprattutto di diritti fondamentali negati. Per questo oggi lanciamo un appello a Governo e istituzioni affinché si definisca una strategia nazionale per le bonifiche e contemporaneamente per la reindustralizzazione nell’ottica della transizione ecologica partendo dalla road map nazionale che proponiamo oggi con 12 interventi chiave”.

I due grandi talloni d’Achille

A livello nazionale sono due i talloni d’Achille evidenziati nel report. Il primo riguarda il divario tra quanto previsto dalla normativa e quanto realizzato nella pratica. La tempistica stabilita dalla legge prevede una deadline di 18 mesi per completare le prime tre fasi (caratterizzazione del sito, analisi dei rischi associati alla presenza delle sostanze inquinanti rilevate, predisposizione del POB o di messa in sicurezza operativa/permanente) del processo amministrativo per procedere alle bonifiche dei SIN. Tempi però non rispettati, visto che ci si impiegano anni se non decenni.

Il secondo tallone riguarda la mancanza in Italia di una strategia nazionale delle bonifiche, uno strumento fondamentale per velocizzare il risanamento ambientale il cui giro d’affari si aggirerebbe intorno ai 30 miliardi di euro tra investimenti pubblici e privati. Secondo stime di Confindustria, le risorse necessarie per bonificare i SIN presenti in Italia si aggirano intorno ai 10 miliardi di euro e se le opere partissero oggi, in 5 anni si creerebbero quasi 200mila posti di lavoro con un ritorno nelle casse dello Stato di quasi 5 miliardi di euro fra imposte dirette, indirette e contributi sociali.