MOBILITA'

Legambiente: in Italia torna il tram, progetti per 250 km per 5,4 mld. Ma ancora LONTANI dal resto d’Europa

La spinta decisiva è arrivata con i fondi del Pnrr con un boom di utilizzo a Firenze e Padova. Anche nella Capitale torneranno finalmente i tram: quattro nuove linee per un totale di 34,2 km. Ma le città italiane non reggono il passo di quelle europee. L’associazione denuncia: o si accelera con investimenti strutturali e continui, a partire dal rifinanziamento urgente del Fondo nazionale per il Trasporto Rapido di Massa, oppure l’Italia rischia di perdere un’opportunità.

IN SINTESI

Il tram che fa bene allo spazio urbano e piace sempre di più, tanto da tornare in auge in diverse città italiane. Da Bologna a Padova, passando per Firenze e Roma sono diversi i capoluoghi dove questa nuova “primavera” si fa rinnovamento, con progetti ambiziosi. I numeri parlano chiaro: in Italia sono previste complessivamente nuove tramvie per 250 km, il 63% in più rispetto a quelle attualmente in esercizio. Il costo totale per realizzarle è pari a 5,4 miliardi di euro, in parte con fondi Pnrr e in parte da altri finanziamenti.

A scattare la fotografia luci e ombre del settore è l’ultimo dossier di Legambiente dal titolo “Il tram che fa bene allo spazio urbano”. Nel nostro Paese, la spinta decisiva è, comunque, arrivata con i fondi del Pnrr assegnati nel 2021: dei 39 progetti finanziati per il potenziamento del trasporto rapido di massa distribuiti su 11 regioni, ben 18 sono dedicati allo sviluppo di nuove tramvie, per un valore complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro. Il 57% di questa cifra sarà coperto dal Pnrr.

A Firenze il 2024 ha registrato un boom d’utilizzo, con passeggeri oltre i 39 milioni cresciuto dell’11,8% rispetto al 2023. Anche a Padova, si registrano numeri importantissimi: con la linea Sir1 che trasporta 33.000 passeggeri al giorno, il 25% degli spostamenti su trasporto pubblico urbano sono effettuati con il tram.

Nonostante i progressi, però, il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme. La dotazione di linee tranviarie si ferma, infatti, a 397,4 km totali, assai lontani dagli 878,2 km della Francia e soprattutto dai 2.044,5 km della Germania. Legambiente osserva che la legge di Bilancio 2024, per la prima volta dal 2017, non ha previsto fondi per il trasporto rapido di massa. “Le tramvie migliorano le città e le amministrazioni progettano nuove reti con cui aumentare la qualità della vita dei cittadini – commenta Roberto Scacchi, responsabile mobilità di Legambiente – sarebbe sconsiderato stoppare i fondi per il trasporto rapido di massa come abbiamo visto nell’ultima Legge di Bilancio. Economicità, tempistica realizzativa contenuta ed efficacia, fanno dei tram uno dei migliori mezzi per aumentare la forza del trasporto pubblico e contribuire ad abbattere le emissioni generate dalla mobilità privata.”

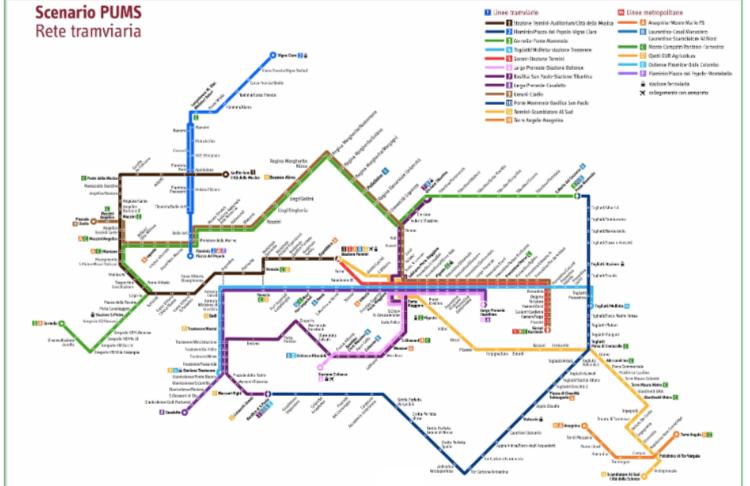

Le città italiane che puntano ora sui nuovi tram sono Bologna, con un piano di espansione di 23,4 km di nuove tranvie, Palermo (64,2 km), Padova (30,3 km), Firenze (25 km), Bergamo (23,2 km), Milano (35,9 km), Brescia (23,2), Napoli (4,1 km), Cagliari (6,9 km) e Sassari (2,5). Roma poi punta a nuovi tram per 34,2 km con la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, in centro storico, il tram di viale Palmiro Togliatti, quello dalla Stazione Tiburtina a Piazzale del Verano e il tram Termini Tor Vergata.

Il caso Roma

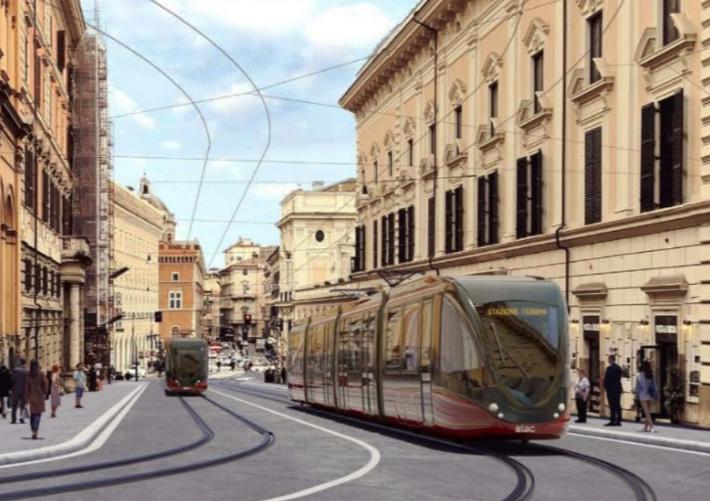

In questo contesto, Roma rappresenta un caso emblematico delle difficoltà che l’intero Paese affronta nel rinnovare la propria mobilità urbana. Nella Capitale la tranvia TVA (Termini-Vaticano-Aurelio), rimandata al 2026, è stata protagonista di polemiche “assurde – si legge nel report – con motivi surreali, come il presunto impatto su via Nazionale, ma a ben pensare prima dell’avvento del fascismo e di quella

che Mussolini definì la ‘stolta contaminazione tranviaria’, i tram erano protagonisti delle vie del centro storico di Roma: la stessa via Nazionale costituiva uno degli assi portando della vastissima rete tranviaria della Capitale”.

Anche sul fronte della Termini-Giardinetti-Tor Vergata, “abbiamo ancora una volta un rischio di fermo del progetto dovuto alla contrarietà dell’Università, anche qui adducendo motivazioni surreali come il disturbo che il tram darebbe allo svolgimento delle lezioni”, commenta Roberto Scacchi.

Per l’associazione ambientalista nella Capitale, le tranvie su viale Togliatti e Via Tiburtina, come quella prevista tra la Stazione Termini e Tor Vergata “vanno realizzate immediatamente e sarebbe assurdo qualsiasi rallentamento o stop progettuale. In maniera ancora più determinante va realizzata la TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) con la quale si ridisegnerebbe anche il cuore della capitale e un tram collegherà Via Nazionale, Piazza Venezia e Corso Vittorio fino al Vaticano, scardinando il paradossale numero di resistenze a tutti questi fondamentali cantieri della transizione ecologica. Guardando alle esperienze di città come Firenze e Padova, dopo un’iniziale resistenza, i cittadini non solo accettano ma apprezzano il tram, riconoscendone i benefici in termini di mobilità, qualità dell’aria e rivalutazione degli spazi urbani”.

I ritardi in Italia

Ma non c’è solo il caso Roma. I progetti critici o con difficoltà, anche nel resto d’Italia, non sono pochi. Nel resto d’Europa si continuano a realizzare moderne tranvie rispettando pienamente il contesto storico, migliorando la qualità della vita delle persone e portando benefici economici a esercizi commerciali e patrimonio immobiliare, consapevoli del fatto che i paesaggi urbani, come dimostrano le numerose storie di rinascita del tram, non sono immutabili.

In realtà sono ben altri i problemi relativi al trasporto rapido di massa nel nostro Paese. Infatti, le città italiane sembrano muoversi con fatica sul percorso per la decarbonizzazione dei trasporti che, ad oggi, resta il settore che continua a registrare aumenti di emissioni.

Così, mentre i capoluoghi portano avanti i progetti finanziati dal Pnrr, si candidano al bando del MIT con nuove opere per il TRM e tentano di trasformare lo spazio urbano istituendo Low Emission Zones e formule di Città30, a livello centrale con la legge di Bilancio 2024 per la prima volta dal 2017 non sono stati previsti fondi né per il trasporto rapido di massa, il cui fondo è stato definanziato, né per la ciclabilità e la

mobilità dolce, né per il rifinanziamento del fondo destinato alla copertura del caro materiali per i progetti finanziati, in via di realizzazione e neanche per il fondo di progettazione, con gravi conseguenze sui lavori.

In questo contesto, “è impossibile immaginare di potenziare il servizio di trasporto pubblico italiano senza rifinanziare i fondi svuotati dal governo o senza incrementare la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti per finanziare il servizio. Va sottolineato che il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme”, si legge nel report.

La dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 km totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 km), Germania (657,2) e Spagna (615,6).

Il totale di km di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6). Nel nostro Paese sono in esercizio 397,4 km totali di tranvie, assai lontani dagli 878,2 km della Francia e soprattutto dai 2.044,5 km della Germania.

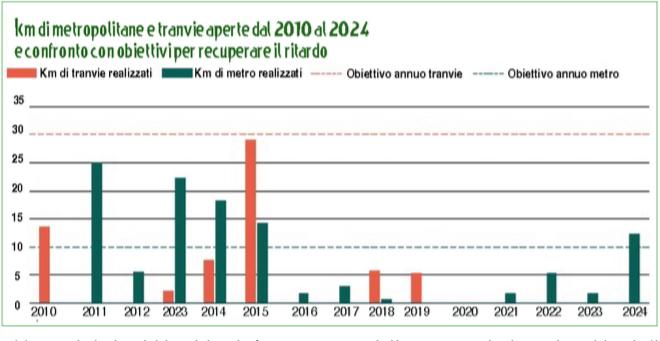

A fronte di questi ritardi si è fatto ben poco, anzi, si è investito di più sulle infrastrutture per il trasporto su gomma che per realizzare nuovi binari o per migliorare velocità e frequenze dei treni su quelle esistenti. Le inaugurazioni di nuove tranvie, dal 2016 al 2024, spiegano bene quanto sia lento e inadeguato lo sviluppo dei sistemi di trasporto urbano in Italia, con solo 1,2 km all’anno in media e nessuna apertura tra il 2020 e il 2024.

Mentre i dati sui binari in città stentano a migliorare, per risolvere i problemi di mobilità del Paese (e in particolare del Mezzogiorno), “per l’ennesima volta si propone la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”, denuncia Legambiente aggiungendo che “questa opera faraonica conta, al momento, una spesa complessiva di circa 14,7 miliardi fino al 2032, con parte delle risorse dirottate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione in capo alle regioni. L’aspetto drammatico è che oltre l’87% degli stanziamenti infrastrutturali fino al 2038 riguarderanno il Ponte sullo Stretto, che toglierà quindi fondi e attenzioni alle vere opere fondamentali per il Paese, a partire da quelle in ambito urbano, impedendo in molti casi di essere realizzate”. Si tratta di una cifra “superiore a quanto speso per realizzare l’alta velocità tra Torino e Milano (tra le tratte più costose del sistema AV in Italia), ma soprattutto rappresenta quasi tre volte, 272% per la precisione, quanto si sta investendo per la realizzazione e il prolungamento di 29 linee tranviarie in 11 città in tutta Italia per un totale di circa 250 km”, si legge nel report.

Il Post Pnrr

Dunque, cosa accadrà dopo il 2026 con la scadenza della timeline del Pnrr? Tante sono le incertezze sul futuro dei fondi destinati al TPL in Italia, che va considerato senza dubbio l’architrave della mobilità sostenibile, anche sul piano sociale.

“O si accelera il passo con investimenti strutturali e continui, oppure l’Italia rischia di perdere l’opportunità di colmare un gap infrastrutturale che penalizza cittadini, ambiente ed economia”, dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Infatti, a ben vedere, dopo il Pnrr non sono previsti strumenti finanziari in grado di proseguire adeguatamente la necessaria stagione di investimenti sul trasporto rapido di massa nelle città. La risposta dei comuni all’Avviso 3 pubblicato dal Mit nel 2024, e la richiesta della proroga di Anci confermano la centralità del TRM e dei tram nei piani di mobilità. Occorre però sottolineare che, come riportato testualmente nel documento ufficiale pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “la procedura è propedeutica alla programmazione ed alla verifica dell’entità delle risorse statali, qualora si rendano disponibili, da destinare ai sistemi di trasporto di massa”, dunque non si conosce l’entità del finanziamento, i progetti che ne beneficeranno e in che misura.