INFRASTRUTTURE

Gli impianti sportivi MUOVONO gli investimenti locali

Lo studio dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale: gli enti locali possiedono ben sette impianti su dieci e nel 2023 hanno destinato oltre 350 milioni per la loro realizzazione, una cifra più alta di quella destinata ai trasporti e ai progetti di edilizia residenziale sociale. Resta, però, ancora troppo alto il fabbisogno di interventi per la transizione verde del parco impianti (troppo obsoleto rispetto al resto d’Europa) mentre è ancora marginale il peso dei progetti di grande dimensione, che assorbono solo l’1% circa dei finanziamenti erogati al settore sportivo.

IN SINTESI

Gli enti locali spingono gli investimenti in infrastrutture sportive in Italia. Anche perchè sono proprietari della maggior parte degli impianti diffusi sul territorio nazionale. In Italia, infatti, quasi il 70% delle strutture sportive è di proprietà pubblica, in gran parte comunale, spesso affidate alla gestione di privati. In pratica quasi 7 impianti su 10. Se poi guardiamo agli asset di media e grande dimensione, la quota di titolarità pubblica raggiunge il 90%.

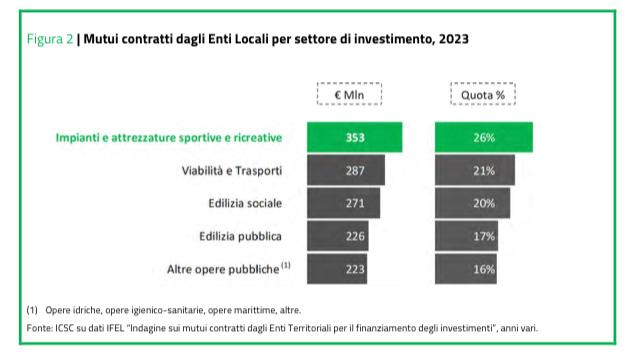

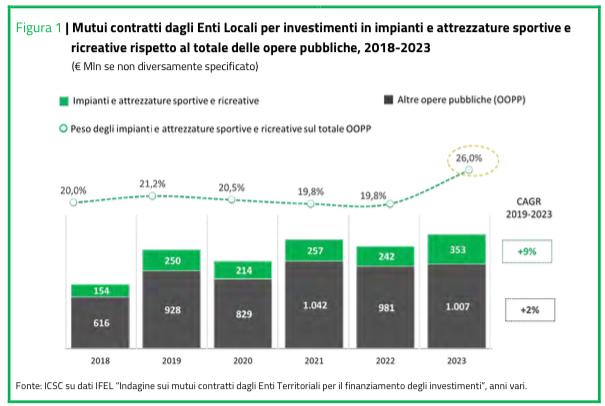

A scattare la fotografia del mercato degli investimenti e lo stato degli impianti sportivi in Italia è stato l’ultimo rapporto realizzato dal Servizio Studi e Sviluppo Sostenibile dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) che evidenzia come gli investimenti pubblici in infrastrutture sportive, dopo l’inevitabile contraccolpo della pandemia, siano tornati non solo a crescere, ma lo hanno fatto ad un ritmo superiore rispetto agli investimenti in altre opere pubbliche e alimentando la domanda di prestiti a medio e lungo termine. Nel periodo 2019-2023 i comuni hanno destinato agli impianti sportivi il 22% dei finanziamenti contratti per le spese in conto capitale: oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti contro 1,6 miliardi di euro per i progetti nel settore dei trasporti e i 900 miliardi assegnati a programmi di edilizia sociale. (Fig.1 e 2)

Dimensione e tipologia dei progetti

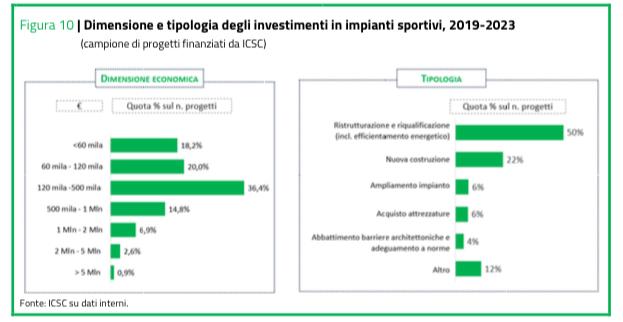

Una quota rilevante di investimenti si concentra nella fascia dei micro interventi (sotto i 60 mila euro) che riflette, sottolinea il report, da un lato, “la bassa patrimonializzazione delle imprese che limita la capacità di indebitamento, dall’altro, l’ampio ricorso ai mutui c.d. “light”1 erogati dall’ICSC, linea di credito totalmente garantita dal Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, destinata a piccole esigenze di investimento, quali l’acquisto di nuove attrezzature o interventi di manutenzione ordinaria”.

In particolare, la metà dei finanziamenti erogati tra il 2019 e il 2023, è stata richiesta per operazioni di ristrutturazione degli impianti, includendo anche interventi di efficientamento energetico, che hanno rappresentato circa il 6% dei progetti complessivamente attivati.

D’altronde con l’impennata dei costi dell’energia, che si è accentuata con la guerra tra Russia e Ucraina, la bolletta energetica degli impianti sportivi si è pesantemente aggravata, con ricadute significative sull’equilibrio finanziario delle gestioni. Data la natura energivora di molte strutture sportive, la transizione verde per parco impiantistico è, dunque, sempre più un obiettivo cruciale per il sistema sport, soprattutto per contenere i costi. Nonostante il forte impatto del caro energia, risulta, però, sottolinea lo studio “ancora limitato il numero di operatori che avverte la necessità di avviare progetti di riqualificazione energetica e ammodernamento degli impianti”. (Fig. 10)

A trainare l’andamento positivo degli investimenti in infrastrutture sportive sono soprattutto i comuni del Nord con iniziative di piccola dimensione (sotto i 500 mila euro). Le regioni settentrionali hanno attivato più di 1.100 progetti tra il 2019 e il 2023, pari al 44% degli interventi di riqualificazione e sviluppo complessivamente realizzati in Italia. Il Sud, invece, continua ad evidenziare un ridotto tasso di investimento, pur in presenza di una dotazione impiantistica inferiore alla media nazionale e una più alta quota di strutture sportive non funzionanti.

Infrastrutture sportive di media e grande dimensione

Discorso diverso è, invece, quello che riguarda i progetti infrastrutturali di grande dimensione che nel nostro Paese assorbono solo l’1% circa dei finanziamenti erogati al settore sportivo. Il basso tasso di investimento si riflette sullo stato del parco impianti che resta caratterizzato da un elevato grado di obsolescenza. Basti pensare che la maggior parte delle infrastrutture è stata costruita prima del 1980 e che quasi tutti gli stadi di serie A e B sono di proprietà pubblica, con un’età media di oltre 60 anni rispetto ad una media di circa 35-38 anni per gli stadi tedeschi e inglesi. Solo il 59% dei posti a sedere è coperto e meno del 15% degli impianti utilizza fonti rinnovabili.

Le carenze infrastrutturali, neanche a dirlo, si ripercuotono sui costi di manutenzione, sul livello di sicurezza e di utilizzo degli impianti. “Il sistema sportivo italiano ha, dunque, bisogno di ripensare secondo una logica nuova gli investimenti in impiantistica sportiva – consiglia lo studio – superando i vincoli che frenano l’avvio di un processo di ammodernamento infrastrutturale necessario per innescare virtuosi processi di rigenerazione urbana e di attrazione di grandi eventi. Gli stadi non sono più solo luoghi dedicati allo sport, ma spazi polivalenti integrati nel tessuto urbano, in grado di divenire catalizzatori di trasformazione sociale ed economica, creando posti di lavoro, promuovendo il turismo e rivitalizzando i quartieri circostanti dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi e della sostenibilità ambientale”.

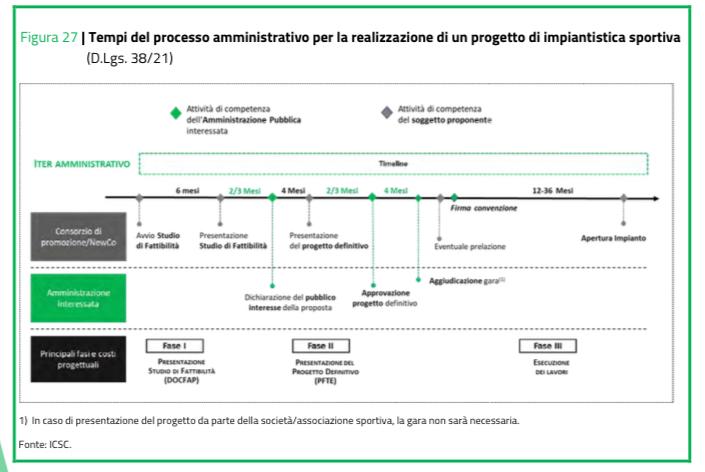

Il principale elemento di criticità resta, comunque, la copertura finanziaria, visti gli elevati costi di realizzazione delle opere, spesso poco sostenibili in assenza di contributi pubblici. Anche gli iter amministrativi rappresentano un fattore di rischio: nonostante gli interventi legislativi, tra progettazione, approvazione e controlli, bisogna aspettare in media 3-4 anni prima di avviare i lavori, esponendo i progetti al rischio di variazione dei costi rispetto al budget.

“In Italia il processo di finanziamento di grandi infrastrutture sportive si inserisce in una cornice caratterizzata dalla prevalenza di impianti di proprietà pubblica soggetti a vincoli della soprintendenza – conclude lo studio – Data la centralità dell’ente locale, occorre valutare l’opportunità di attuare interventi volti alla costruzione di schemi semplificati di PPP specifici per lo sport, all’ulteriore semplificazione delle procedure amministrative e all’adozione di adeguati sistemi di valutazione di impatto per garantire l’efficace allocazione delle risorse pubbliche e massimizzare le ricadute per la collettività”.