CITTà IN SCENA/3

“Oltre la strada”, nel modello bresciano la rigenerazione urbana si fa insieme ai privati. Tiboni: “La sfida è ancora lunga, la vinceremo se ne coinvolgeremo altri”

Il nuovo Teatro Borsoni

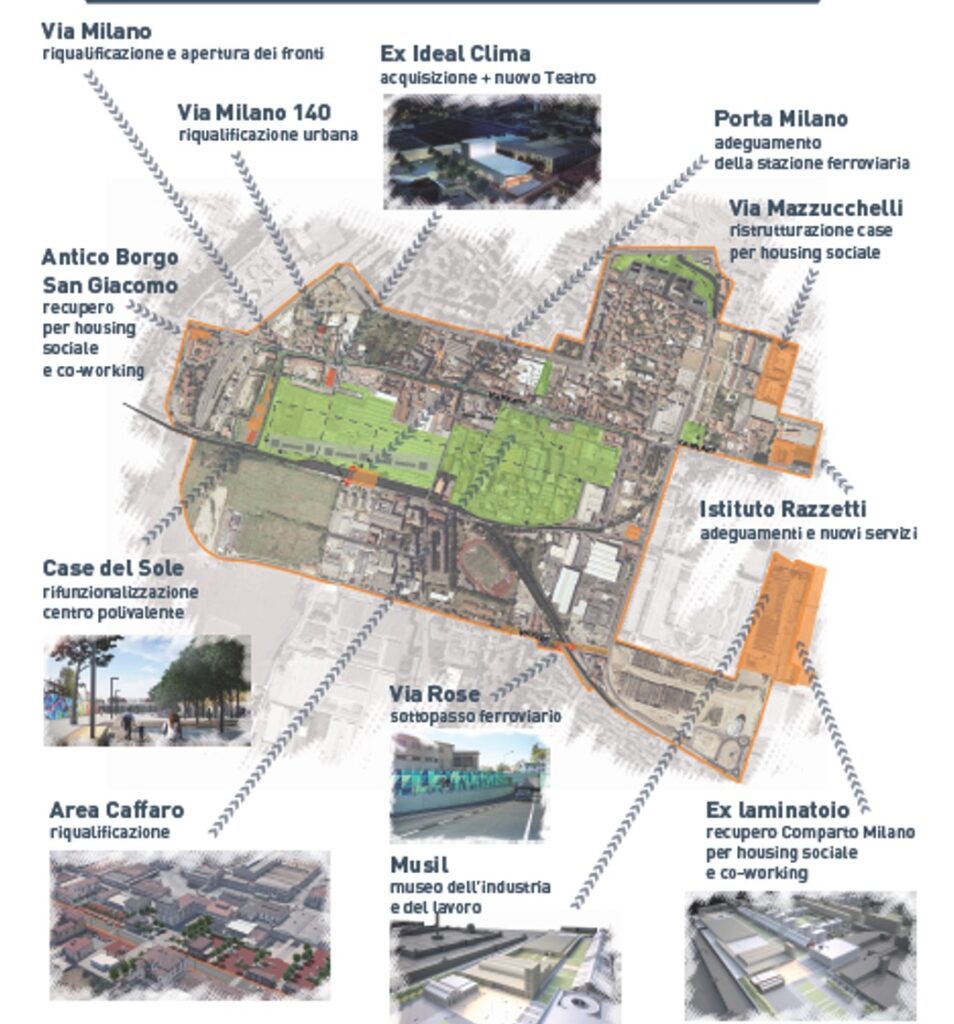

“Oltre la strada” è un progetto che racconta molto della genesi del nuovo modello di rigenerazione urbana che è nato nell’ultimo decennio e cerca faticosamente di farsi spazio oggi in Italia oltre gli slogan del politicamente corretto, mettendo davvero le mani dentro situazioni difficili. Concepito nel 2016, con una dimensione economica elevata, circa 50 milioni, e una complessità articolata in una ventina di progetti, fin dall’origine “Oltre la strada” ha puntato a riqualificare l’ambito urbano di Via Milano a Brescia, tre quartieri fra i più degradati fisicamente e difficili socialmente della città: 40mila abitanti dislocati lungo l’asse viario che porta dalla periferia ovest al centro storico in parallelo con la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, una vasta area ex produttiva con enormi complessi industriali dismessi (SIN Caffaro, Ideal Clima, Ideal Standard, Tempini), insediamento di edilizia sociale a carattere misto con una quota crescente di immigrati non integrati, forte degrado edilizio con la prevalenza di immobili fatiscenti e abbandonati. Il piano degli interventi e la modalità di costruzione del progetto “Oltre la strada” sono un campionario dei contenuti indispensabili di questa nuova generazione di programmi, ma anche una rassegna delle difficoltà esecutive, che comportano e non di rado acuiscono, nella fase iniziale, tensioni sociali difficili da gestire per l’amministrazione.

La partecipazione al bando periferie della Presidenza del Consiglio nel 2017 – da cui ha avuto l’assegnazione di 18 milioni di euro risultando fra i 20 progetti vincitori in tutta Italia –descrive bene il motore economico di “Oltre la strada” con un massiccio corpo centrale di riqualificazione fisica, edilizia, immobiliare. Fra gli altri progetti, il riordino del servizio ferroviario con un servizio metropolitano e la nuova stazione di San Giovanni, tre chilometri di pista ciclabile, un sottopasso stradale in via Rose per cancellare il vecchio passaggio a livello, una biblioteca per bambini, una sala per il quartiere, tre nuove piazze, un diffuso intervento di social housing, l’esproprio e la demolizione di vecchi edifici come via Milano 140, la bonifica di aree industriali dismesse.

Lo svolgimento nel tempo di un piano così vasto si imbatte inevitabilmente nelle enormi difficoltà che questo genere di programmi, complessi e integrati, incontrano lungo l’iter burocratico-progettuale e realizzativo. È una storia iniziata negli anni ’90 – con i Pru e i Prusst, prime generazioni di strumenti statali di programmazione e incentivazione nati dalla mente feconda del direttore della Dicoter, Gaetano Fontana, la direzione del coordinamento territoriale del ministero dei Lavori pubblici – poi evoluta fino al bando periferie, ma non ancora conclusa, come dimostra la legge sulla rigenerazione urbana in corso di esame al Senato che in fondo sempre lì va a parare: come lo Stato può aiutare i comuni a fare operazioni sempre più complesse con finanziamenti e regole chiare.

Brescia non ha fatto eccezione a queste difficoltà. Il completamento del progetto era inizialmente previsto per il dicembre 2021 e non è stato solo il Covid a rallentarne l’esecuzione. Sono stati realizzati diversi pezzi importanti, ma l’assetto completo dell’area è ancora lontano dall’arrivare.

“Quante proroghe abbiamo dovuto chiedere –dice l’assessora bresciana Michela Tiboni che ha concepito il progetto e lo governa fin dall’inizio – e non ce l’avremmo fatta se non fosse stato per il sostegno costante e la pazienza dell’architetto Carmen Giannino alla presidenza del Consiglio”. Non è un caso che Tiboni, al suo terzo mandato come assessore, ha visto cambiare il primo nome del titolo del suo assessorato da Urbanistica a Rigenerazione urbana. Una sfida da giocare senza risparmiare energie. Anche perché, quando parliamo di ridare vita e prospettiva a periferie molto degradate, una difficoltà aggiuntiva sta non di rado nel fatto che, realizzato un progetto e riqualificata un’area, non si riescono a cogliere tutti i vantaggi dell’operazione perché su quell’area incombe l’ombra di aree limitrofe non ancora riqualificate. È il caso della vasta area di 14mila metri quadrati delle Case del Sole, all’incrocio fra via Milano e la tangenziale ovest, riqualificata per tempo con aree a verde, un parco attrezzato per lo sport e i giochi, una struttura (Mics) con biblioteca per i ragazzi e sala riunione a beneficio delle associazioni. Progetto finito, area riconsegnata alla cittadinanza ma incombe, poco distante, una torre residenziale di 14 piani, in parte pubblica dell’Ater, in parte privata, mai finita completamente e già in stato di avanzato degrado.

Eppure, bisogna partire dall’inizio per capire la vera novità di “Oltre la strada”. “La parte più interessante del progetto – spiega Tiboni – è proprio nella sua genesi, con la manifestazione di interesse pubblica che rivolgemmo nell’agosto del 2016 all’associazionismo della città e che ci ha consentito di costruire il progetto su una base partecipata”. Un’iniziativa il cui successo – rappresentato dalle 14 convenzioni firmate con altrettanti soggetti “privati”, enti culturali o del terzo settore – ha segnato il carattere del programma consentendogli di entrare a pieno nella “rigenerazione urbana” di nuovo corso e nel festival “Città in scena” organizzato da Mecenate 90 e Ance con l’obiettivo proprio di dare un filo ai nuovi progetti di rigenerazione urbana.

I primi due segni distintivi del nuovo corso appaiono subito evidenti a Brescia: il processo partecipato dall’associazionismo cittadino e la partnership pubblico-privato nella presentazione dei singoli progetti. Modalità forse primordiali, ma significative. A rappresentare plasticamente il carattere pubblico-privato del programma ci sono i numeri della copertura finanziaria: 8 milioni arrivano dall’amministrazione comunale, 18 dai fondi del bando periferie, 20,8 milioni da contributi di partner privati. Sul fronte della partecipazione si distinguono contributi e progetti fra cui quello della Congrega della Carità Apostolica, il più antico ente filantropico e di beneficenza bresciano, nato nel 1535, che ha voluto riqualificare alcuni edifici per dar vita a nuove forme di housing sociale.

C’è un terzo aspetto che va messo subito in evidenza a collegare questo intervento con il più generale modello della rigenerazione urbana. È l’importanza crescente della leva culturale, fondamentale per fare della rigenerazione dei luoghi un’azione di rivitalizzazione, sotto almeno tre accezioni: la realizzazione di luoghi fisici a disposizione della comunità, dove sia possibile fare cultura; l’offerta di spettacoli al pubblico; la partecipazione dei cittadini a scuole e laboratori musicali, teatrali, artistici. A Brescia la nascita dell’iconico teatro Borsoni, nello spazio ex industriale dell’Ideal Clima, li rappresenta tutti e tre sotto la direzione del Centro teatrale bresciano, che del progetto si è fatto partner fin dall’inizio. E questo specifico progetto è anche uno di quelli già portati a termini, con l’inaugurazione del teatro lo scorso 21 settembre.

Il quarto aspetto fondamentale ci porta sul versante degli interventi infrastrutturali pesanti, sull’hardware della città che è destinato però a pesare sulla vita quotidiana delle persone: la mobilità, che non può non essere sostenibile e, quindi, ferroviaria. Il rinnovo radicale della stazione di Borgo San Giovanni è l’aspetto tangibile della creazione del nuovo servizio ferroviario sub-urbano che dovrebbe essere caratterizzato da cadenzamento, maggiore frequenza e capillarità con due nuove fermate in area urbana. Per migliorare le performance necessario anche un rinnovo del materiale rotabile.

Ma l’aspetto che resta centrale in tutti i progetti di rigenerazione urbana è la casa, il tentativo di dare una soluzione, almeno parziale, al problema abitativo con il social housing. Il recupero del Borgo San Giacomo (9 unità abitative), la ristrutturazione delle case di via Mazzucchelli (34 alloggi), il recupero e la valorizzazione dell’ex Laminatoio con la realizzazione di case bottega per artigiani e laboratori e più in generale la riqualificazione degli edifici di edilizia popolare sono tutti tasselli di un disegno che proprio dalla casa era partito.

Tiboni ci regala, in conclusione di questo parallelo fra un singolo progetto e un modello, un principio di valutazione onesto e realistico che ben si adatta a programmi di questa portata, dicendo che “ci vorrà ancora tempo per fare un bilancio di ‘Oltre la strada’ e vedere se riuscirà a coinvolgere altri soggetti privati innescando progetti e proceddi rigenerazione più diffusi di quelli puntuali dai quali siamo partiti”.