IL PIANO TRASMESSO A BRUXELLES

Pniec: sugli edifici obiettivi LONTANI, persi investimenti per 28mld. Così i nuovi bonus

L’obiettivo di decarbonizzazione è del 30% a fine decennio. Nel residenziale le risorse previste per raggiungerlo scendono da 134 a 93 miliardi; nel terziario salgono da 49 a 62. Case green, la misura proposta non cambia: incentivi su dieci anni

2 luglio

IN SINTESI

Habemus Pniec ma rimane un documento poco distante dalla versione 2023 e più che conservativo su diversi settori. Quelli dei trasporti, del residenziale e dell’agricoltura. Categorie politicizzate in lungo e in largo in questi mesi dal dibattito partitico nazionale e con l’Europa. Dai trattori per difendere i pesticidi alle proteste per le norme sulle case green fino al borbottio per i vincoli comunitari sui carburanti tradizionali dei veicoli. Intanto, però, i fatti. Ieri l’Italia, tramite i Ministeri dell’Ambiente e Infrastrutture, ha ufficializzato l’invio del Piano nazionale integrato energia e clima (redatto anche con Mimit, Masaf, Mef e Mur e il supporto di Gse, Rse, Ispra, PoliMi e PoliTo). Nel 2023, rispetto alla medesima scadenza del 30 giugno, la consegna avvenne con un ritardo di venti giorni. Nella mattinata di ieri, prima della nota italiana, da Bruxelles era stato diffuso già il panico. Meglio, un forte monito: “solo quattro dei 27 Stati dell’Unione europea hanno presentato i piani nazionali finali per l’energia e il clima entro la fine di giugno, come richiesto dalla legge: Olanda, Danimarca, Finlandia e Svezia. Invitiamo i Paesi che non li hanno presentati a farlo quanto prima”. Preoccupano su tutti Austria e Francia. Quanto al nostro Paese, dopo il raggiungimento di target e obiettivi per la sesta rata del Pnrr (8,5 mld di euro), la cui richiesta di pagamento è stata notificata venerdì scorso da Palazzo Chigi, si conclude il mese di giugno che avevamo definito su questo giornale “di fuoco” per Pichetto Fratin. Adesso, sul tavolo rimangono i decreti aree idonee (firmato, a breve in Gazzetta Ufficiale), agricoltura (sul quale prosegue il dibattito in commissione attorno ai divieti targati Fdi e mondo agricolo per i pannelli sui suoli coltivabili) e il Tu sulle rinnovabili in materia di semplificazione degli iter autorizzativi (sul quale anche il Pniec rinnova la necessità di accelerare e concertare con le Regioni). Si apre, insomma, un altro mese denso di appuntamenti parlamentari e dossier energetici da sbrogliare.

Su civile, trasporti e agricoltura obiettivi Ue “ancora troppo sfidanti”

Torniamo al Pniec. Ok, ha constatato ieri il Mase, agli obiettivi raggiunti nella prima proposta trasmessa a giugno 2023, superando in alcuni casi anche i target comunitari, in particolare sulle energie rinnovabili; grande enfasi per il nucleare mentre per le rinnovabili . Margini da colmare, invece sui consumi energetici primari e finali e sui target per la decarbonizzazione edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura. Se, infatti, nel campo dei gas serra “l’Italia prevede di superare l’obiettivo del FitFor55 riguardante gli impianti industriali vincolati dalla normativa Ets, arrivando al -66% rispetto ai livelli del 2005 (obbiettivo UE, -62%)”, è nei settori cosiddetti non-Ets che emergono alcune mancanze. Parliamo del civile (edilizia), trasporti e agricoltura: qui, ha detto ieri il Mase, si registra un sostanziale miglioramento degli indicatori emissivi ma per raggiungere i target europei ad oggi ancora troppo sfidanti sarà necessario profondere ulteriori energie. Come riepilogava in una pre-analisi il think tank Ecco ieri, “si comprende la volontà di attribuire un ruolo maggiore al nucleare. Dal quadro normativo degli ultimi mesi non è chiaro come raggiungere l’obiettivo rinnovabili”.

(Pniec 2024)

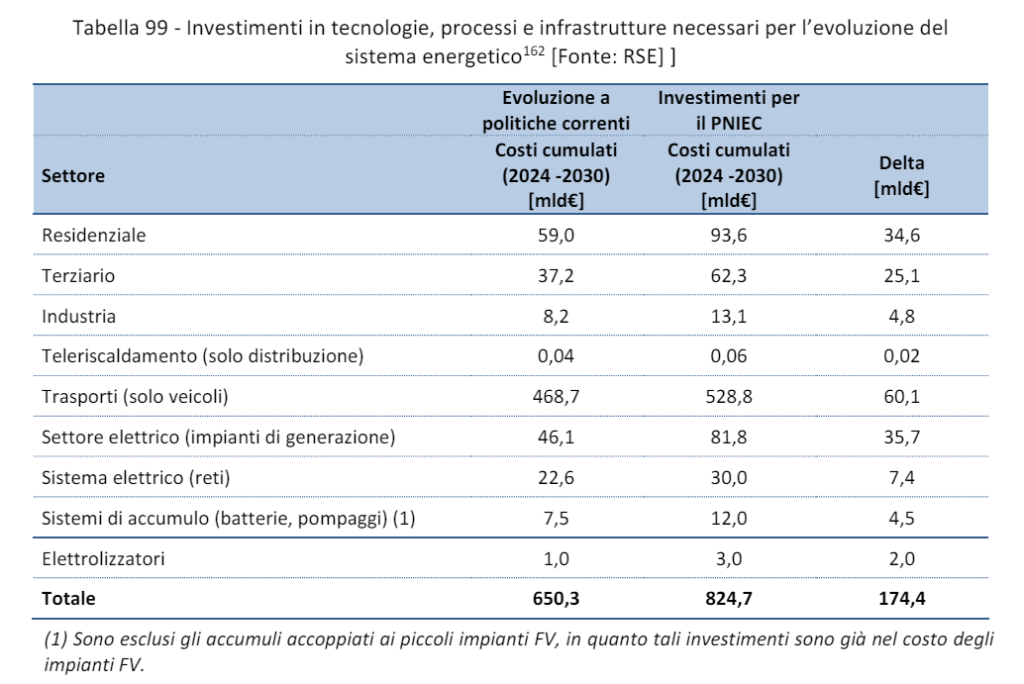

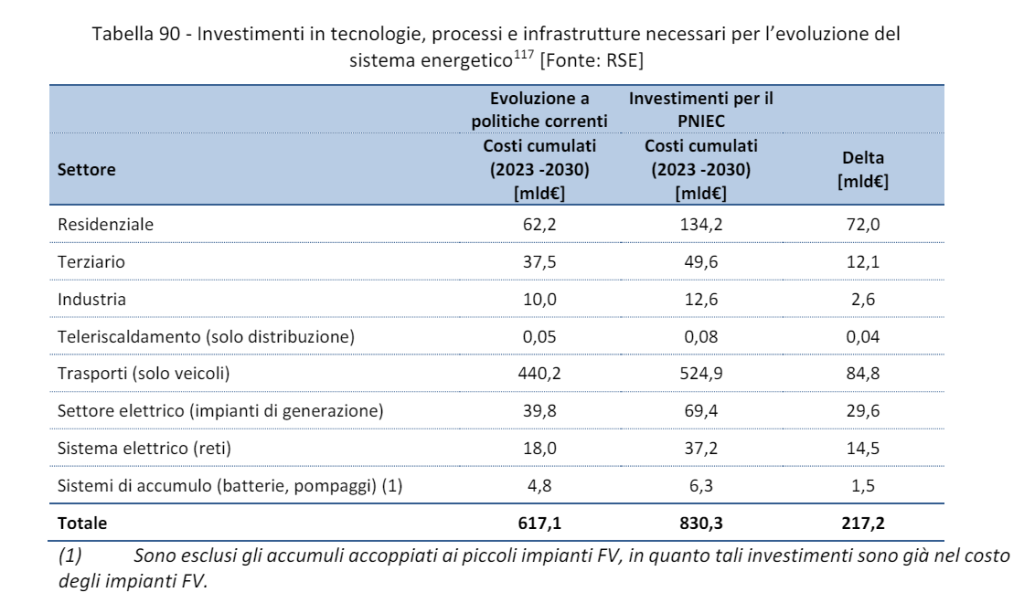

In termini di risorse, nel residenziale i fondi del piano scendono da 134 a poco più di 93 miliardi; nel terziario da 49 a 62mld. Rispetto al Pniec 2023, gli investimenti del piano al 2030 crollano di 28 miliardi. Altro versante critico è quello dei trasporti, dove tra fondi a politiche correnti e risorse Pniec nel complesso si registra un delta negativo di 25 miliardi.

“Il percorso da compiere richiederà dunque uno sforzo estremo, in particolar modo per quanto attiene la riduzione dei consumi e delle emissioni nei settori legati agli impegni dell’Effort Sharing Regulation, cioè in settori quali trasporti, civile, agricoltura, rifiuti e piccola-media industria”, si legge nel Pniec. Tradotto, non basta decarbonizzare ma servirà anche “agire diffusamente con misure drastiche anche nella riduzione dei consumi e delle emissioni carboniche del terziario, del settore residenziale, e in particolare del trasporto attraverso un deciso shift modale verso il trasporto pubblico (TPL), e la riduzione dei fabbisogni di mobilità, senza trascurare il ricambio dei mezzi pubblici e privati verso veicoli più efficienti e a ridotte emissioni di CO2”.

Cosa aveva detto l’Ue nelle raccomandazioni

A fine anno, la Commissione Ue aveva chiesto all’Italia di “descrivere in che modo la progettazione dell’obbligo per i fornitori di carburante nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per la promozione dell’idrogeno nell’industria e preparare l’UE al commercio di idrogeno rinnovabile”. E, più in generale, di “definire politiche e misure aggiuntive efficienti in termini di costi, anche nei settori dei trasporti, dell’edilizia e dell’agricoltura e per le emissioni non CO2, compreso il metano, N2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall’uso dei prodotti, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti per colmare il divario previsto tra i 6,7 e gli 8,7 punti percentuali per raggiungere l’obiettivo nazionale di gas a effetto serra del -43,7% nel 2030 rispetto ai livelli del 2005”. Ma, appunto, le risorse stanziate sono ridotte.

Quanto alla svolta green sui carburanti, si legge: “Verrà aumentato gradualmente l’obbligo di immissione in consumo di prodotti rinnovabili in capo ai fornitori, estendendone l’applicazione a tutti i comparti dei trasporti, e coordinandone gli effetti con i regolamenti FuelEU maritime e ReFuelEU aviation. Contemporaneamente, ci si propone di promuovere l’utilizzo di più vettori energetici, ad esempio ponendosi l’obiettivo di immettere in consumo una quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di avere un contributo dall’utilizzo dei biocarburanti in purezza”. In termini economici viene specificato che “la produzione di idrogeno sarà promossa sia tramite i contributi in conto capitale previsti dal Pnrr sia tramite una nuova misura tariffaria che renderà equamente remunerativi gli investimenti in un settore che è ancora lontano dalla competitività”.

In occasione delle elezioni europee, il Centro studi Italy for Climate (Fondazione sviluppo sostenibile) ha elaborato un rapporto nel quale si evidenzia che i dati dell’Italia (1,8 tep/abitazione) sulla performance edilizia sono ben superiori alla media Ue (1,3), ricoprendo una posizione molto bassa tra i 27. A livello di trend del risparmio, negli ultimi vent’anni la performance dell’Italia (14%) è molto peggiore della media europea (30%) ed è fra le più basse rispetto agli altri Stati membri comunitari. Nei trasporti, invece, se la tendenza delle emissioni è in linea con il resto dell’Unione, il rapporto auto-abitanti supera la media Ue: 681 contro 574 auto per abitante.

Cosa c’è nel Pniec 2024

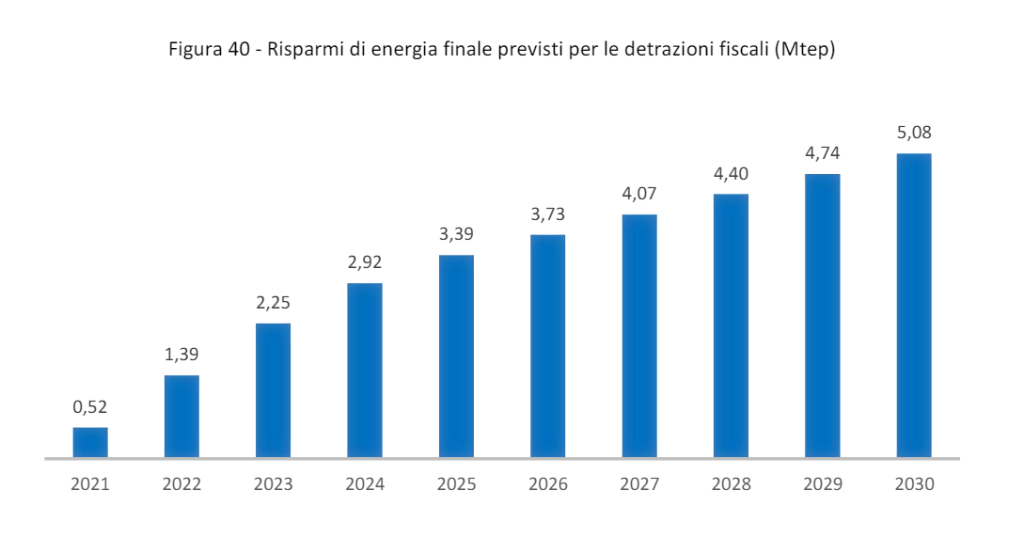

Riprendendo, invece, la nota del Mase di ieri mattina era stato anticipato che rimarranno intatti i target Fer al 2030: 131 Gw rinnovabili al 2030. L’area delle fonti pulite viene definita quella dalle performance più alte: si prevede che quasi ottanta (79.2) di questi 131 Gw deriveranno dal solare, 28.1 dall’eolico (2 Gw dall’offshore nel vecchio piano), 19.4 dall’idrico, 3.2 dalle bioenergie e 1 Gigawatt da fonte geotermica (quota quest’ultima che – ha ricordato il Mase – potrebbe anche aumentare al raggiungimento di un adeguato livello di maturità di alcune iniziative progettuali in via di sviluppo). In ambito di efficienza energetica, invece, nel nuovo Pniec si registra una importante riduzione dei consumi di energia primaria e finale, evidentemente ancora non sufficiente a mettere la spunta sul raggiungimento degli obiettivi, però. Cosa invece che può dirsi fatta per i risparmi annui cumulati nei consumi finali tramite regimi obbligatori di efficienza.

Come più volte anticipato nelle scorse settimane da Pichetto, il nuovo piano prevede anche uno scenario sul nucleare: 8GW al 2050 per coprire l’11% della richiesta nazionale, tramite la fissione, e una proiezione al 22% tramite la fusione. A settembre scorso, il Mase ha avviato i lavori di dibattito e ricerca scientifica sul nuovo nucleare tramite la costituzione di una Piattaforma nazionale. Ieri, intervenendo da Cadarache, in Francia, in occasione della celebrazione per il completamento dei magneti superconduttori del progetto internazionale sulla fusione nucleare “Iter” (International Thermonuclear Experimental Reactor, il più importante progetto mondiale sulla fusione nucleare a confinamento magnetico), il ministro ha spiegato che attualmente la piattaforma “sta orientando i propri lavori nel settore degli Small Modular Reactor – Smr, degli Advanced Modular Reactor – Amr di IV generazione e dei microreattori di IV generazione, nonché dell’energia da fusione nel lungo termine, secondo gli obiettivi indicati nel Pniec per giungere alla decarbonizzazione totale nel 2050”.

Oltre alle fonti rinnovabili elettriche, nel Pniec 2024 si punta su: produzione di combustibili rinnovabili come il biometano e l’idrogeno insieme all’utilizzo di biocarburanti che già nel breve termine possono contribuire alla decarbonizzazione del parco auto esistente, diffusione di auto elettriche, riduzione della mobilità privata, cattura e stoccaggio di CO2, ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali, in particolare attraverso un crescente peso nel mix termico rinnovabile delle pompe di calore. Tutti questi pilastri del nuovo Piano fanno del documento, secondo l’ottica del governo, il prodotto materiale di un approccio non più ideologico ma “realistico e tecnologicamente neutro”. Una posizione politica espressa tante volte dall’insediamento a Palazzo Chigi dalla squadra di Giorgia Meloni su tanti dossier, dalle case green ai pesticidi fino al ripristino della natura e il blocco ai carburanti tradizionali per le auto. La speranza, per l’esecutivo di Roma, è di avviare un nuovo quinquennio europeo non più all’insegna del Green Deal ma della sicurezza, termine utilizzato non a caso anche per il ministero di via Cristoforo Colombo.

I nuovi bonus per le case green

Capitolo case green. La linea economica viene confermata rispetto al Pniec 2023: “Si prevede l’attuazione di una riforma generale delle detrazioni, che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l’attuale frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive. Dall’ecobonus al sisma-bonus. Serve allora un “approccio integrato”: si prevede quindi “una modulazione dei benefici in funzione delle performance generali raggiunte dall’edificio, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità”. Durata degli interventi “almeno decennale” con riferimento “prevalentemente alle unità immobiliari soggette all’obbligo della direttiva 1275/2024 cosiddetta Case green (prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica, etc.); per “garantire benefici distribuiti in un massimo di 10 anni; ammettere interventi sia singoli, sia di riqualificazione energetica profonda (combinazione di più interventi); garantire i benefici ridotti per gli interventi singoli e, per gli interventi di riqualificazione energetica profonda, benefici crescenti in funzione della performance energetica raggiunta, tenendo anche conto delle performance sismiche per le aree ad alto rischio.

Gli interventi energetici saranno “trainanti” rispetto a tutti gli altri interventi; garantire costi massimi specifici omnicomprensivi sia per singoli interventi, sia per interventi di riqualificazione energetica profonda, di semplice verifica e univoci per l’intero territorio nazionale; essere affiancata da strumenti finanziari di supporto, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica. In tale ambito, sono in previsione anche l’individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica”.

La strategia energetica italiana

Sul fronte della sicurezza energetica, invece, si registra una netta riduzione della dipendenza da altri Paesi favorita dalle azioni di diversificazione dell’approvvigionamento e dall’avvenuta pianificazione di nuove infrastrutture e interconnessioni. Anche i dati di Eurostat di ieri segnalavano la diminuzione delle importazioni di prodotti energetici in tutta l’Ue, dove i partner del gas rimangono soprattutto Usa, Algeria e Norvegia.

Per quanto riguarda la dimensione del mercato interno dell’energia, l’Italia con il Pniec punta a rinnovare e potenziare le interconnessioni elettriche e il market coupling con gli altri Stati membri. Con il Piano Mattei e il progetto di Italia come hub del gas e dell’idrogeno, il governo Meloni punta a far emergere Roma quale pilastro delle relazioni energetiche tra Nord Africa e centro-Europa.

In tema di infrastrutture e permessi autorizzativi, come accennato anche in apertura, molto arriverà dai decreti Agrivoltaico, aree idonee e il testo unico sulle rinnovabili. Dal Pniec si rinnova il modello Fsru-Snam: “L’esempio della autorizzazione con procedura d’emergenza in sei mesi delle due nuove unità galleggianti di rigassificazione e stoccaggio di gas che ci stanno consentendo di traghettare il sistema gas in due anni verso una situazione di sicurezza accettabile anche in assenza di gas russo, dovrà costituire la regola, e non l’eccezione, nel caso ad esempio di parchi eolici e accumuli idrici per lo stoccaggio di energia, senza i quali il percorso di decarbonizzazione sarà irraggiungibile”. La colpa, secondo il nuovo piano, è degli estensori del Pniec 2019 poiché “si nota distanza nel loro raggiungimento, dovuta sia al fatto che fossero notevolmente sfidanti in relazione alle effettive possibilità di conseguirli in termini di investimenti e tempi realizzativi, sia agli ostacoli che si sono incontrati per la loro realizzazione, legati alle difficoltà autorizzative per i nuovi impianti a fonti rinnovabili, e infine per il rallentamento delle attività nei recenti periodi di crisi. Ciò determina un maggiore sforzo nel traguardare i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni fissati a livello comunitario al 2030, che dovranno essere fissati in modo pragmatico ed effettivamente conseguibile”.

Le parole di Pichetto e Gava

Il Pniec 2024 “traccia strada del futuro con grande pragmatismo”, ha esultato ieri il ministro Gilberto Pichetto Fratin. “Oggi [ieri] il nostro Paese si dota di uno strumento programmatorio che traccia con grande pragmatismo la nostra strada energetica e climatica, superando approcci velleitari del passato. È un Piano che abbiamo condiviso con i protagonisti della transizione, che non nasconde i passi ancora necessari per colmare alcuni gap, ma si concentra sulle grandi opportunità derivanti dallo sviluppo di tutte le fonti, senza preclusioni. Cito in particolare lo scenario sull’energia nucleare, sia da fissione nel medio termine (a partire dal 2035) che da fusione (a ridosso del 2050), che ci fa guardare avanti a un futuro possibile. Voglio ringraziare – conclude Pichetto – le strutture del Ministero, tutti i dicasteri e le società che hanno collaborato a questo prezioso lavoro”.

La viceministra Vannia Gava si è unita: “Con l’invio all’Ue del testo definitivo Pniec, l’Italia compie un ulteriore passo verso una transizione giusta e graduale, accompagnando anche famiglie e imprese. Svolta su nucleare con primi obiettivi. Sì alla sfida energetica ma mettendo in sicurezza il Paese”.

La soddisfazione della maggioranza

Anche dai partiti sono arrivate alcune reazioni alla notizia dell’invio del documento climatico a Bruxelles. “Con l’invio in Europa del Pniec, il percorso verso l’autonomia e l’indipendenza del Paese raggiunge una nuova tappa”, ha affermato l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente. “Si tratta di un passo avanti nella giusta direzione, merito di un cambio di approccio al problema della scarsità energetica e di visione rispetto alle fonti energetiche e alle tecnologie. Proprio questa visione concreta e non ideologica, contraddistinto dalla neutralità tecnologica, ha permesso di dare, come mai prima d’ora, nuovo slancio e pieno sviluppo alle rinnovabili, con 131 GW da raggiungere entro il 2030”.

Ancora Mazzetti: “Da europeista che crede in un’Europa con basi solide, non posso che accogliere con favore tutte quelle misure e scelte che vanno a rinforzare l’autonomia europea e l’interconnessione delle reti, nell’ottica di fare del nostro Paese il naturale hub mediterraneo dell’energia”. Da sempre convinta della “necessità di superare i veti sul nucleare”, Mazzetti approva “l’inserimento del nucleare nel Pniec, visto che è l’unica fonte non fossile che garantisce uno stabile approvvigionamento di energia elettrica indispensabile per tutto il nostro sistema. Serve lo stesso trattamento, a livello normativo ma anche finanziario, per tutte le fonti”. Tutto questo si accompagna “a una nuova politica per la riqualificazione degli immobili e l’efficientamento, così da non disperdere e trattenere”. Infine: “Il governo e in particolar modo il Ministro Pichetto Fratin hanno fatto un grande lavoro che porterà risultati e benefici a cittadini e imprese”.

Da Fratelli d’Italia, invece, ecco le parole del deputato Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera: “Soddisfazione per l’invio a Bruxelles del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Il Pniec, che conferma gli obiettivi raggiunti nella prima proposta trasmessa a giugno 2023, supera in alcuni casi anche i target Ue, principalmente sulle energie rinnovabili. Nel nuovo aggiornamento del Piano, oltre alle fonti rinnovabili elettriche, si punta sulla produzione di combustibili rinnovabili come biometano e idrogeno insieme all’utilizzo di biocarburanti. Un Pniec ambizioso e all’avanguardia che si pone come obiettivo per la sicurezza energetica lo sviluppo di nuove connessioni per il trasporto di gas rinnovabili, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub energetico europeo per l’area mediterranea. Come sottolineato dal ministro Pichetto, il Pniec si concentrerà sulle grandi opportunità che derivano dallo sviluppo di tutte le fonti, senza preclusione. L’Italia inoltre è tra i pochi Paesi ad aver inviato il Piano alla Commissione europea, dopo Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Danimarca. L’Italia si è fatta trovare pronta anche in questa sfida”.

Le proteste delle opposizioni e degli ambientalisti

Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima “inviato a Bruxelles, basa la transizione energetica su una fantasia: tale appare infatti oggi il nucleare. La crisi climatica è in atto, ma questo governo sembra non rendersene conto. Ciò che testimonia il Pniec è l’abdicazione: si rinuncia a costruire oggi le condizioni per una transizione a vantaggio di imprese, famiglie e cittadini mentre si assecondano come sempre gli interessi delle industrie fossili e del nucleare”, ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Camera Sergio Costa, Movimento cinque stelle. “Da un lato, non si rafforzano le tecnologie già disponibili, come le rinnovabili, che servono ad abbassare le bollette di cittadini e delle imprese, a costruire nuove filiere produttive per il lavoro e a ridurre realmente la dipendenza dall’estero. E proprio oggi [ieri, ndr] è il d-day per il passaggio al mercato libero. Dall’altro, si condanna il sistema Paese a rimanere legato al gas, con costi insostenibili per le imprese e le famiglie, e una dipendenza energetica da una geopolitica instabile”. Infine, sempre Costa: “Poi si punta alla tecnologia nucleare tutta da importare perché la fusione è ancora un miraggio”.

Dura anche la nota congiunta di Legambiente, Greenpeace, Wwf, Kyoto Club e T&E: “L’operazione vera è mantenere lo status quo perché qualsiasi apertura alle tecnologie nucleari fissili, che in realtà nulla hanno di nuovo (ad iniziare dai fallimentari Small modular reactor), dopo che in Italia ben due referendum si sono espressi in senso contrario, avrebbe comunque tempi ben più lunghi di quelli dettati dalla traiettoria della transizione. Deboli anche gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, dove si parla di 79,2 GW di potenza, inferiore anche agli obiettivi del Decreto Aree idonee”. Il piano “non prende in considerazione il potenziale già espresso nel nostro Paese con oltre 1.300 progetti ancora in attesa di valutazione”. A dicembre scorso la Commissione europea aveva avvertito che i piani clima dei Paesi membri avrebbero consentito di ridurre le emissioni di gas serra solo del 51% al 2030 sul 1990, con una quota di rinnovabili nel mix energetico non più alta del 39% contro il vincolo del 42,5%. Anche il nucleare è stato inserito nella tassonomia comunitaria ma certamente non potrà dare una mano per la fine di questo decennio, nonostante l’enfasi e la frequenza con cui se ne parla farebbe pensare a imminenti svolte nel settore.